编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中国人民经过长达14年艰苦卓绝的浴血奋战,取得了中国抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利。回首峥嵘岁月,烈士家书,是烽火淬炼的英雄史诗,是民族精神的不朽底稿。这些家书,有的写于阴暗牢房,有的成于硝烟战壕,笔尖颤抖却字字千钧。即日起,浙江在线特别推出“烽火家书 峥嵘回响”系列报道,以书信对话英魂,从历史中感悟抗战精神,在传承中赓续红色血脉,谨向逝去的英烈们寄去时代的回信:这盛世,正如您所愿!

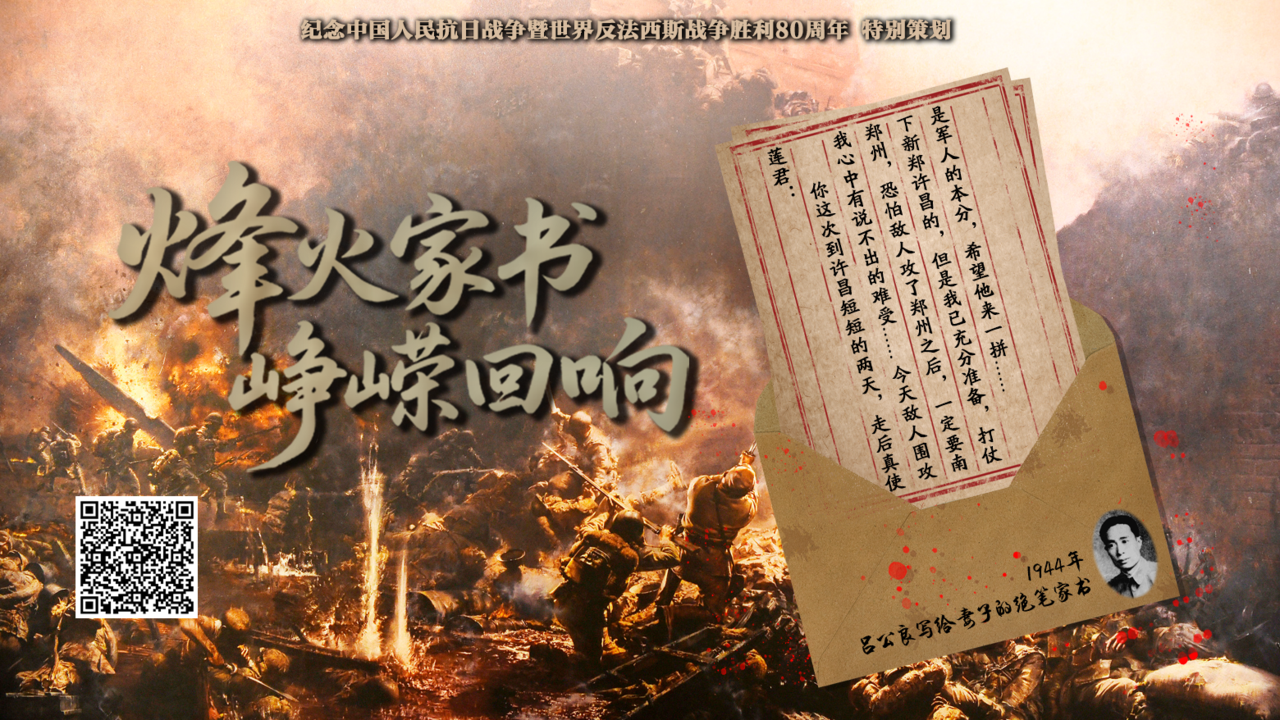

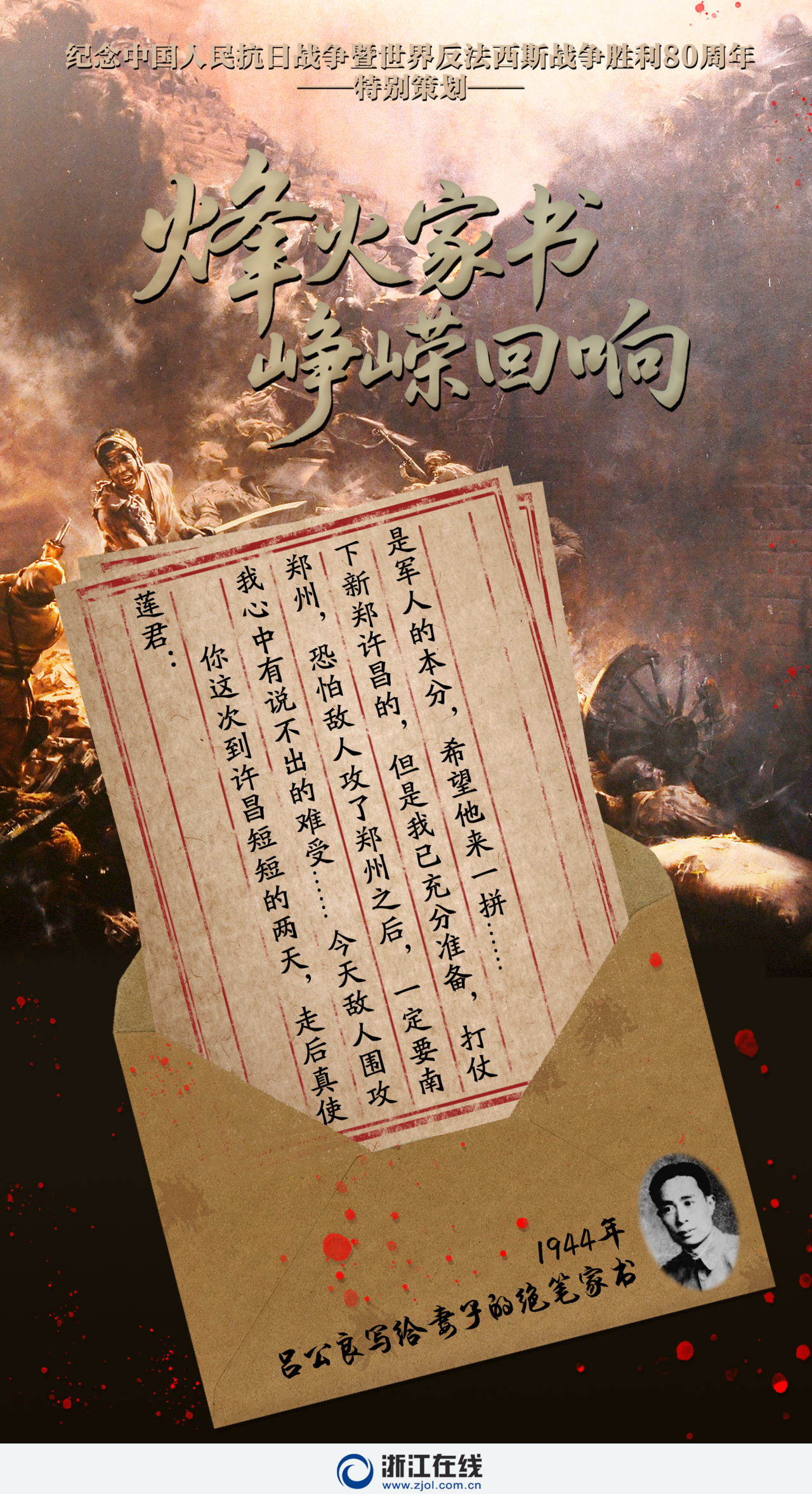

“你这次到许昌短短的两天,走后真使我心中有说不出的难受……今天敌人围攻郑州,恐怕敌人攻了郑州之后,一定要南下新郑许昌的,但是我已充分准备,打仗是军人的本分,希望他来一拼……”

这是一封1944年的家书,出自国民革命军第十五军新编第二十九师中将师长吕公良之手。战火纷飞的岁月,刚送别前来探望的妻儿,他在摇曳的油灯下奋笔疾书,将满腔牵挂与誓死守护家国的决心付诸笔端。

不久后,这位将军率领三千将士死守许昌,与数倍于己的日军血战到底,壮烈殉国。

81年后的今天,这封家书的复制件陈列在吕公良老家衢州市开化县的浙西革命斗争纪念馆中,无声诉说着一个中国军人的生死抉择。

浙西革命斗争纪念馆的展柜里的家书复制件 记者 孙婧宜 摄

烽火家书,穿越时空的抗战记忆

临近开学,浙西革命斗争纪念馆里的青少年观众络绎不绝。市民余声带着两个孩子,驻足在这封家书前,一字一句为她们诵读书信内容。“我想让孩子们知道,是谁用生命守护了我们今天的安宁。”

讲解员余成生伫立一旁,以书信为契机,动情讲述背后的爱国故事——

余成生给孩子们讲述吕公良的故事 记者 孙婧宜 摄

1903年2月20日,吕公良出生在开化县华埠镇一个商人家庭。他自幼聪颖好学。1920年,他考入衢州省立第八师范学校。按家人期望,本应安稳教书或从政,但目睹山河破碎的他心系国难,投笔从戎。

1926年,他不顾家人劝阻,毅然南下广州,寻访在黄埔军校工作的同乡张育夫。面对友人的不解,他挥毫明志:“革命尚未成功,当荷长枪,内平军阀,外攘敌寇,安用毛锥子乎!”

同年8月,他考入黄埔军校第六期,又因仰慕孙中山先生“天下为公”的理想,改名“公良”。毕业后,吕公良投身军旅。

吕公良

抗日战争全面爆发后,他参加了台儿庄会战等重要战役。

1943年冬,吕公良任第十五军新编二十九师师长,次年兼任许昌警备司令。1944年4月,侵华日军出动16万兵力,发动“河南会战”(又称“豫中会战”)。郑州沦陷后,许昌成为第一战区的前沿阵地。战前,吕公良主动向第一战区副司令长官汤恩伯请缨抗战,誓与许昌共存亡。

大战前,吕公良夫人方莲君带着儿女来到许昌。吕公良忙于备战,只派副官接待。次日清晨,方莲君离开许昌时,吕公良才与妻儿匆匆见了一面。

据吕公良的外甥孙浩回忆,临行前,吕公良嘱咐妻子:“我这次要誓死保卫许昌,可能与许昌共存亡。如果我牺牲了,也是尽到了军人的天职……要好好教育子女,接过我未完成的任务。”当晚,吕公良给妻子写了一封信,信中写道:“我已充分准备,打仗是军人的本分……恐怕此信到时,我已在与敌人拼命了……当军人不打仗还有何用?”

29日,日军全面包围许昌城。30日晨6时,日军向许昌发起进攻,许昌城抗日保卫战打响。3000名战士对战7万余名日军,装备上更是存在着极大的差异,但新编二十九师打得堪称英勇顽强,寸土不让。

当时,吕公良身着黄呢将军服,在部队中十分显眼,部下苦劝他更换便衣,但吕公良凛然正色道:“我身为堂堂中国军人,沙场捐躯,虽死犹荣,岂能丧失民族气节为人耻笑!”

正如家书里提到“打仗是军人的本分”的誓言。吕公良奋战到最后一刻,与许昌城共殉,时年42岁。

家国变迁,从抗战焦土到幸福家园

清晨7点,朝阳洒满华埠镇街道。解放路上,一栋四层半的自建小楼里,“大华饭店”招牌醒目,老板郑求平已开始清点食材、整理桌椅,虽然已经71岁,他依旧闲不下来。郑求平父亲郑福恩已经99岁,最近天气燥热,他早起就坐在饭店大厅的靠椅里,吹着空调听电视里传来的声音:“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵活动将于9月3日在天安门广场举行。在此次受阅的徒步方队中……”

岁月静好,现世安稳。然而,这份祥和却来之不易。

吕公良的家乡华埠镇,始建于唐朝末年,地处开化南大门,为“钱塘江源头第一埠”。早期,江上船只林立,街道里茶馆密布,行人如织,繁荣异常,素有“浙西小上海”之美称。

1942年,日军铁蹄踏破小镇宁静。郑求平的父亲郑福恩是那段历史的亲历者。当时,日军驻扎在与华埠镇交界的衢州市常山县。“华埠山多,日军一下不敢进来,开着战机每天在我们头上飞,心惊胆战!”他回忆,镇上民众最怕的就是听到山上传来的钟声,那是日军进犯的警报。“听到钟声就跑,往城外找地方躲起来,习惯了。”

灾难猝不及防。8月9日,试探已久的日军兵分三路,向华埠进犯。郑福恩曾回忆,那天,他抱着年幼的弟弟拼命奔逃,亲眼目睹日军泼洒桐油、纵火焚屋的暴行,回到镇上就发现家没了。华埠镇损失惨重,全镇千余户仅存数十家。

彼时,抗日前线的吕公良闻讯家乡遭劫,悲愤交加。国耻家仇,更坚其抗战之志。他委托随军的同乡邹谷之、程炳然跋涉返乡探亲,接济家人,并带去了安慰父老乡亲的话:“留得青山在,不怕没柴烧。”

“他所说的‘青山’,指的就是国家和乡土。”吕公良的长子吕行健回忆,“父亲向乡亲父老承诺,必将奋勇杀敌,‘不愧作一生的军人,亦不辜负家乡的养育’。他坚信只要打败日本侵略军,就可以重建更加美好的家园’。”

如今,吕公良的信念已成现实。今日的华埠早已抚平战争创伤,一片繁荣景象。

郑求平(右)与父亲郑福恩(左) 记者 孙婧宜 摄

清点完库存的郑求平跟父亲打了声招呼,便步行至家附近的菜场采购。虽然天色还早,菜市场里已经热闹非凡。他穿行于摊位之间,仔细挑选琳琅满目的食材,不时与相熟的摊主点头寒暄,脸上皆是笑意。

从抗战焦土到幸福家园,记忆未曾褪色。安宁的炊烟、熙攘的市声,恰恰是和平最朴素的注脚。

薪火相传,红色基因历久弥新

“您知道吕公良吗?”

“知道,我们华埠人都知道吕公良!”

在开化,尤其是华埠镇,吕公良的名字和壮烈殉国的事迹,早已植根于家乡人民的心中。

华埠镇公园山上的七七亭,是当地一座承载着厚重历史记忆的地标。1938年,即“七七事变”爆发后的第二年,华埠镇民众在“抗敌后援会”的倡议下,决定筹建“七七抗战纪念亭”。恰逢吕公良携妻儿回乡扫墓,他慨然提笔,为纪念碑题写了“抗战阵亡将士纪念碑”九个楷体大字。

七七亭里的“抗战阵亡将士纪念碑” 记者 孙婧宜 摄

2004年,七七亭迁址重建,吕公良的骨灰也从杭州移葬至亭后。那时起,每年清明节,华埠民众便会自发前往祭扫,华埠镇中心小学更是每年都组织学生缅怀先烈,这一传统延续至今。

“通过实地探访吕公良革命烈士陵园等场所,学生可以直观接触革命遗址与历史场景,更能理解革命先辈的牺牲精神、崇高信念以及和平的来之不易。”华埠镇中心小学校长方海军说。

华埠镇中心小学在七七亭组织缅怀先烈活动 受访者供图

2006年,时任开化县委党史研究室主任、县革命老区开发建设促进会副会长的毛善清,从友人江申甫处得知了吕公良的事迹,深受触动。当时,他与江申甫等人携手,通过搜集史料,实地走访考证等,成功推动《抗日名将吕公良》一书的编纂与出版。

毛善清与《抗日名将吕公良》 记者 孙婧宜 摄

如今,传承红色基因在这片土地上已蔚然成风——《抗日名将吕公良》已成为当地中小学生的必读读物;以其事迹改编的宣讲、演出活动持续开展;2018年,华埠镇中心小学隆重举行吕公良铜像落成仪式,将其作为红色教育的重要地标;2019年,浙西革命斗争纪念馆建成开放,吕公良的家书作为重要史料陈列展出,诉说着烽火岁月中的家国大义……

“他没有给我们留下一间房屋,一寸土地,却留下了宝贵的精神财富,我这一辈子,我始终记得我是一个军人的后代。”吕公良次子吕行素表示。

1986年,吕公良被民政部追认为革命烈士;2014年,他入选首批“著名抗日英烈和英雄群体名录”;2018年7月6日,12座“抗战英烈”铜质群雕在武林广场浙江展览馆东侧落成,吕公良的英姿屹立其中……英雄精神,历久弥新,世代永续。

(浙江在线记者 孙婧宜 通讯员 郑霞凤 余菊女)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。