逐渐康复的小依依在病房里画画。图源潮新闻。

这些天,新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县仍是天寒地冻,但维吾尔族小女孩小依依(玛依热·艾力西木)一家的住所里却充满温暖,全家人都沉浸在小依依平安回家的喜悦中。

阖家团圆的日子里,这个7岁的孩子和以前一样爱唱歌、爱跳舞,但更多时候,她喜欢一个人安静地画画。画笔下,有一张张灿烂笑脸。“这是楠楠姐姐,这是舒伯伯,这是林阿姨……”小依依口中念的是浙江大学医学院附属儿童医院的医护人员。不久前,这群千里之外的“亲人”,和小依依一起,赢下了一场生死较量。

去年8月,小依依在当地医院被确诊为扩张型心肌病,在儿童重症监护病房治疗一个月后没有明显效果,眼看一向活泼开朗的女儿渐渐昏迷,一家人心急如焚却手足无措。

“或许,你们可以到浙江杭州的浙大儿院去看看,那里是‘国家儿童健康与疾病临床医学研究中心’之一。”乌鲁木齐一名医生这样建议。对小依依的父母——两个这辈子还没出过新疆的农民而言,他们对“国家儿童健康与疾病临床医学研究中心”没有明确的概念。然而,带着挽救女儿生命的强烈愿望,他们叫上救护车,揣着全家仅有的3万多元存款,日夜兼程赶赴杭州。

从艰难的起点到团圆的结局,回顾这段历程,这不只是一个求医的故事,更是一个以真心交换真心,由平凡人合力写就的奇迹。

“你相信我们,我们也相信你”

这是浙大儿院心脏中心团队接手的最为反复、惊险的救治之一——入院当晚,收治的医生已经感受到小依依病情的严重。“晚期心衰、重度营养不良。”PICU(内科重症监护病房)医生张楠清晰记得见到小依依的第一眼,六岁十个月,体重却不到14公斤,左心室已几乎丧失了收缩能力,仅剩微弱的跳动。

经过一个星期左右的强化抗心衰治疗,小依依的病情开始改善,可心衰/机械辅助循环科主任林茹的心依旧悬着。“一旦撤了呼吸机,没过多久就可能会再次发生心源性休克。”她回忆道,小依依经历了多次病情反复,情况一次比一次严重,半个月里,上了两次ECMO(体外膜肺氧合)。

重症监护室里,正在进行治疗的小依依。浙大儿院供图。

医生们清楚地知道,ECMO“这座桥”只能帮助小依依缓解休克,不能解决她左心室心力衰竭的根本问题。而且,随着辅助时间延长,左心室收缩越来越无力,主动脉瓣越来越难打开,肝脏、肾脏指标也越来越差……

危急关头,一场慎重的多学科讨论开始了。“血到了左心室,没有力气放出去,像进了麻袋一样……必须架起‘第二座桥’——植入人工心脏。”医护团队经历了一个多小时的头脑风暴,“我们必须装一个‘泵’,辅助她的心脏。”

虽然浙大儿院是国内最早开展心室辅助装置植入手术的儿童医院,也是国内开展相关手术例数最多的儿童医院,但针对这么低龄、低体重的患儿,也还从来没尝试过。

团队一致认为,Jarvik2015(进口的新一代心室辅助产品)应该是目前唯一适合这个孩子的心室辅助装置。但是,植入式机械辅助循环技术到现在也仅有几年的历史,技术应用整体上并不成熟。即便浙大儿院在3年前已正式启动相关研究,并经历过充分的理论培训和大动物实验,这仍是不小的挑战。

“在中国,没有先例可循,全世界也就14例患者。”手术前夕,有着数十年经验的心脏外科主任范祥明也感到紧张,“这个‘泵’植入并开启后,‘泵’的速度,血压,体循环、肺循环的阻力……这些都是未知的探索。”

但医生们想为孩子再搏一次。

他们向小依依的父母客观地表达忧虑。“可能这颗人工心脏能帮到你们,但是这项技术我们以前没有用过,它的安全性还是需要大量的临床数据证实。”心衰/机械辅助循环科主任助理杨丽君顿了顿,“但是,有这么一条路,我们就想试一试。”

平时寡言的父亲向医生咨询了很多问题。“他很担心,甚至提出能不能用自己的心脏替代,却从来没说过要放弃。”杨丽君回忆。

当医生们不得不提到经济问题,小依依的父亲依然很坚持:“我要救孩子,杨医生,我会去筹钱,会去努力。”

2024年9月13日,主刀医生舒强教授和团队一起为小依依开展Jarvik2015儿童专用心室辅助装置(人工心)植入手术,刷新了国内心室辅助装置植入手术的最小年龄、最低体重纪录。

带着ECMO进入手术室的小依依,由于接受了多次心脏手术,很多血管是二次利用,出血量也比较大……“手术的过程就像在一层薄薄的冰面上行走,围术期的风险更大,管理也更难。”参与手术的范祥明至今仍然印象深刻。

三个多小时之后,小依依装着呼吸机、人工心,连着ECMO下了手术台。脱离体外循环后不久,她又出现了严重肺动脉高压,引发右心衰。“孩子全身都是机器,我们必须更小心,密切关注着每一项生命体征”,还没脱离危险的日子里,CICU(心脏重症监护室)主任施珊珊和专科护士们几乎是一刻不离。医疗团队通力合作,几个小时后,小依依转危为安。

大部分时间沉睡着的小依依没有察觉,救治她的除了医疗团队通力合作,还有父母无声的爱。多个有惊无险的时刻,小依依父母的执著,给医护团队带来了勇气,有时,医生会拍拍他们的肩膀,说道:“你相信我们,我们也相信你。”

不留名的善意

从乌鲁木齐到杭州,4000多公里长路,四天四夜的急救车程,在途中因情况恶化进行的一次抢救,几乎花光了小依依父母身上携带的所有现金。

等到了杭州,女儿进了手术室,夫妻二人连吃饭的钱也没有了。加上不会说普通话,连基本的沟通都困难,他们甚至打算睡在医院的大厅里。

当天值班医生不忍心,给他们买了饭。在院方帮助下,夫妇二人住进了免费提供的邻安小家,这是浙大儿院专门为留杭的异地重症患者家属打造的临时居所。但是,生活费用和巨额的医疗费用,是他们难以企及的“天文数字”。

“小依依是在没有交押金、欠着款的情况下进入手术室的。”张楠说,但是在生命攸关的时刻,没有人会想钱的事。

植入人工心后,小依依产生了预料之中的并发症——血栓。当时远在德国出差的几位专家紧急参加了线上MDT会议。

“如果封堵上再休克怎么办?”“再继续溶栓可能效果不好,还是必须把泵关上。”“如果晚了,血栓掉落堵塞血管就更严重了!”……

长达个把小时的激烈讨论中,医生们所有争论点都仅仅关乎孩子生命的延续。

这是医护人员的本能。重症监护室的专班护士朱胜男自己掏钱给小依依买了洋娃娃放在床头,“我只想她躺在病床上,偶尔醒来时看到的东西是美好的”;过于虚弱的身体让小依依几乎没有吞咽能力。“咽不下去,那就先喝奶补充营养。用不了吸管,我们就拿勺子一点一点喂。”有时,50毫升的牛奶,护士长单佳妮要喂上半天。

小依依也展现出了超出常人的勇气和坚韧。她记得这些善良的人们,懂事地学会把药丸分类放好。她有一个自己的药盒,什么时候、要吃哪种药、吃几颗,她都一一记住。

从最初只能在床上练习站立,到可以下地扶站,再到围着床扶走,第一次下床走路成功后,她生怕医生赵文婷错过,特地让爸爸去值班室叫上她。

医护团队负责人与小依依父女合影。 浙大儿院供图

渐渐地,医患之间建立起一种血肉的联结。

2024年9月2日,热心的医护人员帮助小依依一家在网络救助平台上发起了求助,医生、护士成为第一波捐款者。起初,因为关注度有限,捐款的人数并不算多。直到潮新闻、杭州日报记者开始关注到这则求救消息,经由医生、媒体及无数个普通人传播,声量逐渐放大,善意随之涌动。

逐渐地,小依依的治疗费用开始有了着落。新疆维吾尔自治区杭州疗养院党委书记方甲德从富阳赶来,带着食堂里地道的新疆美食——馕、手抓饭及大盘鸡,还有募捐的一份善款。“小依依父母来杭州十多天了,应该也非常想念家乡的食物,希望这些吃的,也可以给他们带去力量,继续为照顾女儿保住体力。”

浙江省妇女儿童基金会特别设立了小依依专项慈善救助基金,社会捐款达82万元,最多的个人捐了22万元。很多位爱心人士,直接到医院留下钱就走了,没有留下姓名。

浙江省妇女儿童基金会传播募资部主任傅伊敏告诉记者,如果该专项基金有余额,将用于援助更多像小依依一样亟需帮助的患儿,让这份源自社会的温暖与希望无限传递,生生不息。

“杭州是我的第二个家”

12月2日,中国人体器官捐献志愿登记管理系统传来好消息,小依依等来了合适的心脏供体。“73天的时间里,这颗只有5号电池大小、50克重的人工心圆满完成了使命。”舒强说,“它为小女孩争取到了等到心脏供体前宝贵的一段窗口期。”第二天,主刀医生舒强教授带领的心脏外科团队为小依依顺利完成了心脏移植手术。

一颗蓬勃有力的心脏,重新跳动。“这是技术创造的奇迹,也是爱心创造的奇迹。”舒强感慨。

这个看似偶然的奇迹,其实是整个社会的托举。

由于小依依终身需要服用抗排异药物,团队在出院前便与拜城县人民医院完成对接。“这样的病人在那里管理有很大的挑战性,我们把所有的出院小结翻译成了维语,指导他们如何监测、如何用药。”林茹说。

1月的清晨,冬日的阳光洒进病房,病床上的被子,被阳光一寸一寸地铺满,泛起温暖的光泽。小依依趴在窗台上,却没有往日和医生和护士玩耍的心情,出院的日子一点点临近,更多的情感,是不舍。

要出院时,小依依的体重已经增加10多斤,面色红润起来,原先无法下地走路的她可以行走。在病房里,她会唱歌、跳舞,还和护士们玩捉迷藏。

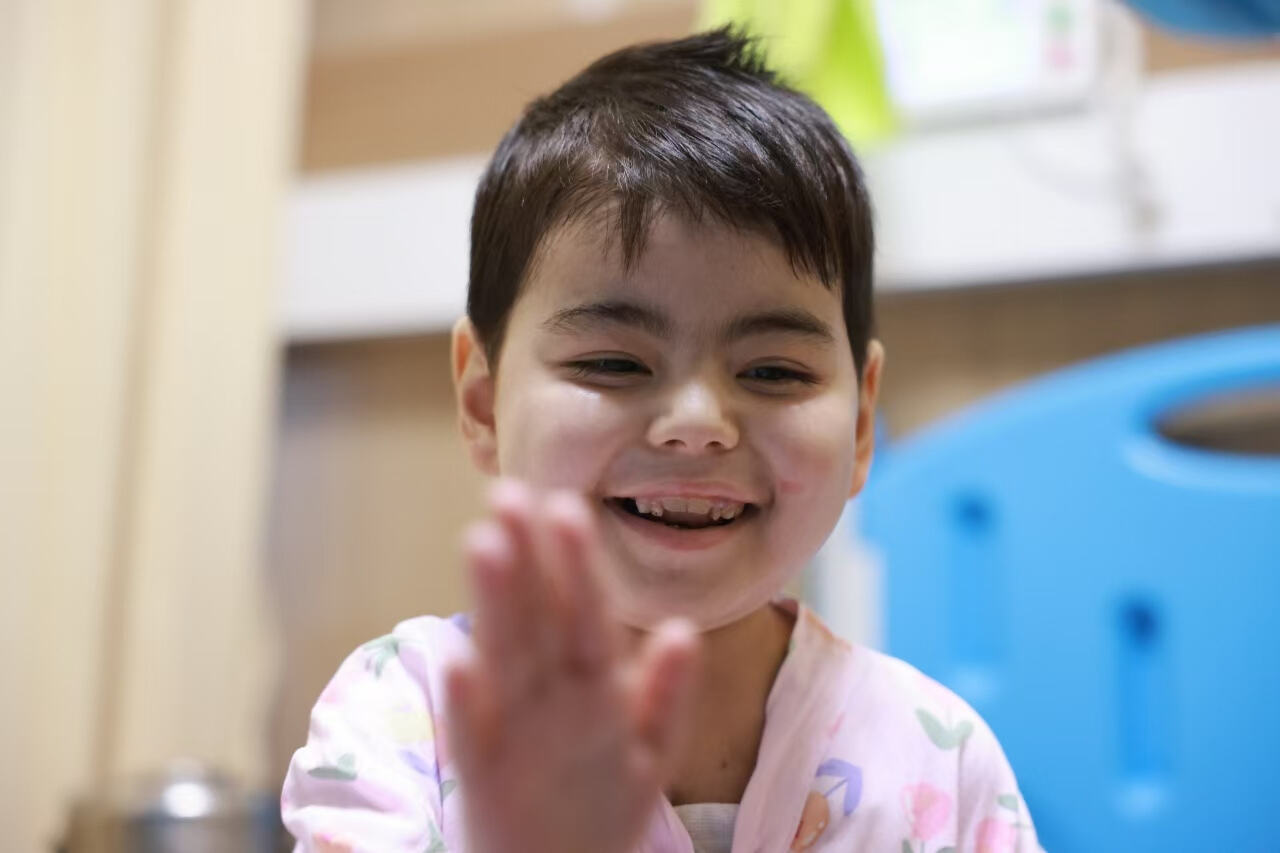

逐渐康复的小依依露出笑容。浙大儿院供图。

离别时刻还是来了,小依依的父母与相送的人们一一告别,他们举起手机拍摄,努力记住一张张善良的面孔和这个情深意长的城市。

去年8月,一家人跨越千里来到杭州,除了司机,整个城市里一个人都不认识。而现在,杭州就像家。“新疆是我的第一个家,杭州是我的第二个家。”小依依的父亲说,病房里,女儿曾悄悄告诉他:“我不想离开,长大后想来这里求学,当一名医生。”

回家路上,小依依带上了一只特别的玩具熊,小熊的“肚子”里装着护士亲手缝入的小录音机。CICU的医护们会记录下每个心脏移植患者的心跳,作为礼物送给他们。顺利转出重症监护室的那天,CICU的医护们把小熊递到小依依手里,她轻轻一摁,“怦怦怦”发出声响。

低沉,但是强劲有力。“你听到什么声音了吗?”护士长蹲下告诉小依依,“这是你的心跳,新生的心跳声。”

【短评】

常常去帮助

新年伊始,小依依的故事带给我们感动和思考。我们感动于医护人员的不放弃,更感动于社会各界对这位陌生小女孩的慷慨。

在医疗科技发展不断加速的今天,医院的服务趋向于标准化,这是现代医学发展的必然。可医学远不止于此——早在百年前,医生特鲁多就以“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”定义医生的职能。小依依的故事,带我们找回了这种天然属性。就像呱呱坠地的婴儿,最先感受到医护人员温柔的双手;白发苍苍的老者,离不开医护人员悉心的呵护,精密的医学仪器、医疗数据之外,我们永远需要医护人员的帮助。

这个故事,让我们看到了这些无声的帮助,看到了他们生为医者自然而然的选择。

医患之间的互相信任,是人类文明大厦中的重要基石。身处这个社会,我们不断被人与人之间的双向奔赴所打动,“向善”“从善”是每个个体的追求,更是共鸣。我们相信,还有许多“小依依”也得到了无私的关怀;常常去帮助,是一首爱的赞歌,由你、由我共同唱响,并将一直隽永悠扬。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。