编者按:蜿蜒近3200公里的中国大运河,是中华民族奔流不息的血脉,是中华文明的重要标识。位于大运河最南端的浙江段,全长683公里,流经杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴等5市25个县(市、区)。在中国大运河申遗成功十周年之际,浙江在线推出系列报道《应“运”而生》,从文化河、致富河、幸福河等多个维度,反映申遗成功十年来,沿线各地持续擦亮大运河这张“金名片”,做好保护、传承、利用工作。

浙江在线6月22日讯(见习记者 汪雨晨)天气闷热也挡不住青年人“赶集”的热情!

就在前几天,2024中国大运河文化市集暨第十一届中国大运河庙会在杭州大运河畔拉开帷幕。走进文化市集,仿佛进行了一场“时空穿越之旅”,身侧是身着汉服的青年、耳旁是悠悠古筝声、眼前是琳琅满目的茶器、茶点、花器、香器……每走一步都有一份属于自己的“小欢喜”。

水是大运河的血脉,文化是大运河的灵魂。带着历史和文化积淀,桨声帆影中的大运河流淌进新时代。如今,大运河沿线的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴等地正用文化之笔,续写千年风华。

赓续运河文脉

初夏时节,行走在南浔古镇,满眼是树木的翠绿,柳树依偎在河边,枝条随着清风摆动。

大运河穿过湖州南浔全境,頔塘故道和南浔镇历史文化街区被一同列入《世界文化遗产名录》。

自公元前五世纪,大运河的“画卷”上便有笔墨氤氲。元代诗人戴表元《东离湖州泊南浔》、明代韩奕《湖州道中》……这些诗歌都是对当时頔塘古运河的生动写照。湖州南浔镇历史文化街区现今仍保留着大量与运河相关的历史遗迹,在江南水乡的“青瓦、流水、人家”之间,石拱桥、条石驳岸、河埠、牛鼻子缆石真实完整地展现了大运河的历史风貌。

南浔古建专家沈嘉允在南浔百间楼长大,他的祖父在上世纪30年代就重建过百间楼的老宅——凝德堂。他自己也曾参与修缮张氏旧宅建筑群,三十多年,他的足迹遍布古镇的每一个角落。“清代的时候,经济贸易达到了一个顶峰,顶峰离不开大运河,现如今的南浔历史文化街区也仍较为完整保留着明清时期的历史风貌。”沈嘉允介绍。

为大力保护运河文化根脉,南浔在文物修缮、文化遗产监测、文物建筑安全保障等方面都做了积极尝试,并成立研究南浔历史文化的专门机构,深入研究南浔古镇与大运河的关系。

南浔古镇 见习记者 高雅 摄

唐长庆元年(821年),明州(今宁波)州治从小溪迁至三江口,这是宁波城建城的开端。明州与广州、泉州、扬州并称为唐代后期中国的四大名港。除了用作商贸,文人志士也乘船沿着运河出行。有学者统计,大运河宁波段应该是唐朝最热门的打卡地之一,《全唐诗》中共计有35位诗人的80首诗写及宁波。

运河文化繁荣,宁波也在不断努力保护传承运河文化。2023年3月31日,宁波市人民政府出台《宁波市大运河世界文化遗产保护实施办法》,大运河的保护更加规范化。今年6月21日,在2024年国大运河杭甬对话暨中国大运河申遗成功10周年纪念活动现场,杭甬两地签署了《杭甬大运河文化遗产保护传承利用合作框架协议》。未来,浙东运河上的“双子星”也将继续共创运河传承机制、共享运河遗产资源,推动运河文化交流互鉴、运河遗产永续利用。

宁波慈城、湖州南浔、嘉兴乌镇和西塘等地荣获联合国教科文组织“亚太地区文化遗产保护奖”,湖州桑基鱼塘成为全球重要农业文化遗产,湖州太湖溇港列入世界灌溉工程遗产名录……大运河滋养了吴越文化、江南文化等地域文化以及“丝绸之府”“鱼米之乡”,孕育了浙江的文化特质。

这些年,大运河的文脉新生出“枝芽”,以运河为轴,沿线古村古镇、名人名居、会馆商号、工业遗产等各类文化资源和空间,串珠成链、聚链成群,成为浙江发展源源不竭的动力。

活化运河文化

正值梅雨天,外面下着大雨,却不断有游客打着雨伞、踩着雨水来到杭州拱宸桥畔的中国京杭大运河博物馆。小朋友的提问声、中年人的讨论声、志愿者的讲解声……馆内热闹非凡。

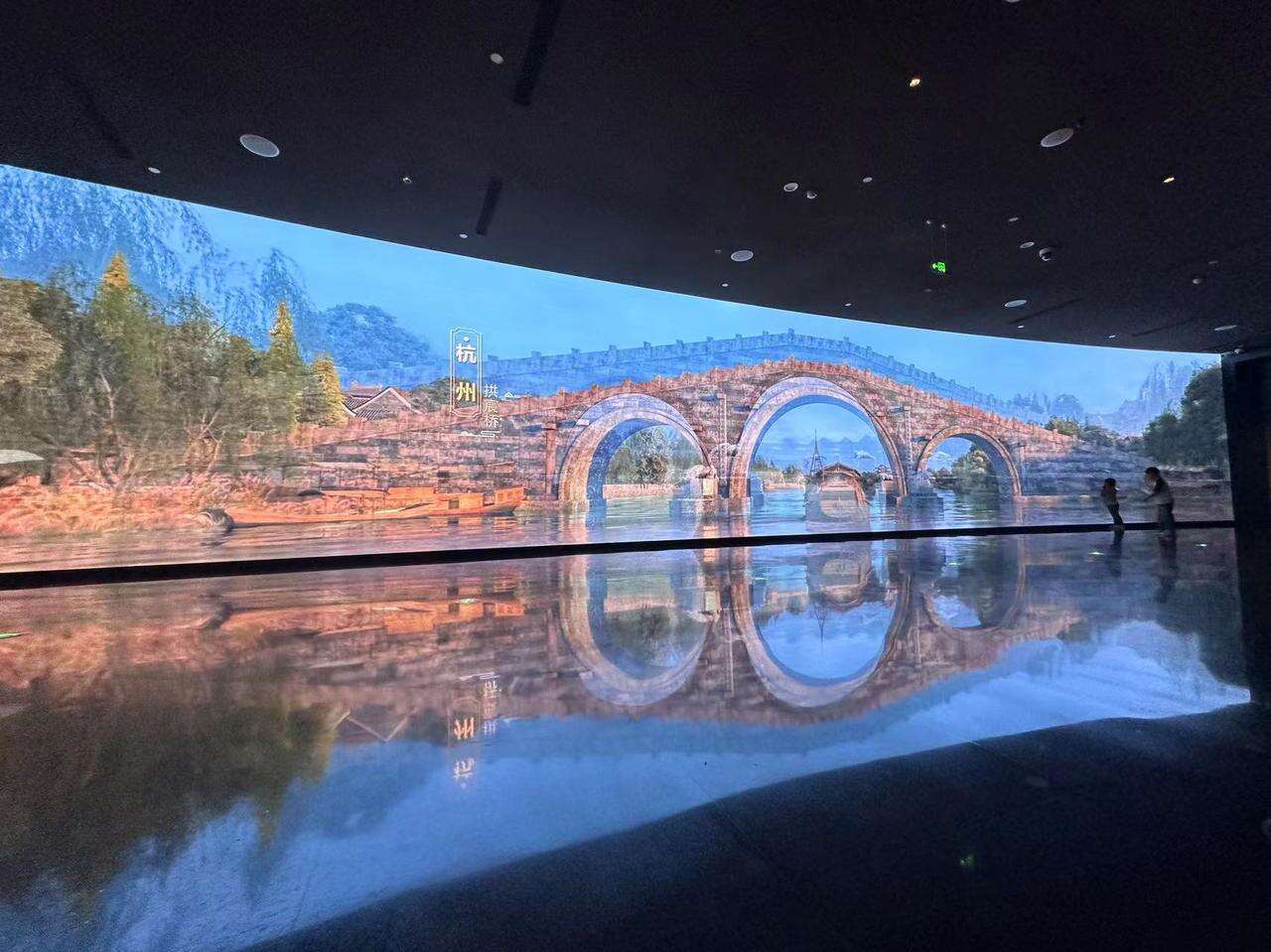

走进博物馆,首先映入眼帘的是数十米长的弧形大屏,大屏滚动播放视频,讲述从杭州到北京、运河由南到北、漕船北上的故事。通过这个大屏,游客如同与大运河对话一般,身临其境感受大运河的前世今生。

博物馆序厅中的大屏 见习记者 汪雨晨 摄

走在博物馆中,现代技术的运用让运河文化“活”了起来。展厅中,大部分展品名称旁都有一个二维码,游客只需拿出手机扫一扫就可得到详细的展品介绍。值得留意的是,微缩模型在中国京杭大运河博物馆中出现的频率很高,几乎走几步就能看到一个微缩模型场景。结合文字描述,游客能够更直观地了解到大运河文化知识。

在社交平台上,时常能看到网友的“种草”。“展馆里的沙盘和模型十分惊艳,甚至找不出两个相同的手办,很值得一逛,也非常适合带娃游学。”一位网友在看完《因河而兴:大运河与杭州城的故事》展厅内容后,分享了自己的感受。今年一季度,中国京杭大运河博物馆游客量达到30万人次。

走出博物馆,如今的大运河拱宸桥边,老厂房、旧仓库串珠成链,构筑起没有围墙的博物馆群。

复原传统的绘画、书法、烙烫等制扇场景在中国扇博物馆演绎了“中国扇子”的前世今生;杭州工艺美术博物馆推出的西湖绸伞、皮影、麦秆剪贴扇、陶瓷捏塑、剪纸等手工艺体验项目,格外受青少年和国外游客欢迎;中国刀剪剑博物馆里,窥见历史长河中的刀光剑影……一座座国家级博物馆在此相继建成开馆,成为展示运河文化深厚底蕴、培育文化自信的新空间。

微缩模型展示运河边场景 见习记者 汪雨晨 摄

在绍兴古运河边,一个形似书本的建筑格外瞩目——浙东运河博物馆。走进博物馆,浙东运河的历史和文化缓缓铺展。大厅内,气势恢宏、雕刻生动的“运河长卷”从模拟河面的电子屏幕墙上“破水而出”,浙东运河的历史“静静流淌”,长卷雕刻着运河周边的各个城域、重要地标建筑以及水利设施,全面展现了运河沿岸的历史价值和人文内涵。

“博物馆是一个向世界展示运河文化的窗口。”浙东运河博物馆负责人张慧表示,博物馆利用高科技实物保存技术以及声、光、电技术配合展陈,通过数字场景重现浙东运河的历史发展脉络,为游客提供更加丰富多元的体验方式。在“鱼米之乡溯河源”的展厅中,悬挂着一个巨型蓑衣,游客来到蓑衣下,地面便会有雨打泥地的画面。第二展厅“千古名河济天下”中有一块巨大的电子显示屏,屏上滚动播放着运河沿岸的民俗风景,修伞、箍桶、弹棉花……眼前,仿佛是千年前运河边百姓日常生活。

传播运河声音

运河文化的传承,不是独角戏,需要多元的形式和情感的共鸣。

今年6月15-17日,《遇见大运河》又回到杭州,开演前三天,售票平台便显示,三场演出票都已全部售罄。

《遇见大运河》剧照 杭州歌剧舞剧院供图

2014年,《遇见大运河》的舞剧随着申遗成功而诞生。《遇见大运河》的女主角“水灵”是一滴千年运河之水,男主角“承望”是代表着现代寻踪运河历史文化之人。跟随“水灵”和“承望”爱的脚步,运河两岸经济、政治、文化的兴衰枯荣随之展现。不是单纯的历史记录和枯燥的讲述,由“爱”引入,大运河的故事如涓涓细流进入观众内心。

“如果说女主角是‘千年前的那一滴运河水’,那男主角就是现代的人。”《遇见大运河》总导演、杭州歌剧舞剧院院长崔巍在剧本的创作上就融入了一些小巧思,剧本将运河水拟人化,“大运河的历史厚度,要与当下人们的生活紧密结合,才能引起共鸣。”

《遇见大运河》总导演、杭州歌剧舞剧院院长崔巍 杭州歌剧舞剧院供图

自2014年首演后,《遇见大运河》于2017年开启国际巡演,至今已在法国、德国、埃及、希腊、美国、巴拿马、俄罗斯、瑞典等运河国家留下足迹。200余场世界巡演,30万公里行程,30万名观众,共同交织出这部没有句点的史诗。

艺术的力量跨越了国界和语言。崔巍表示,发展世界文化遗产事业的目标已不再是单纯的文化遗产保护,而是要推动文化对话,保护文化多样性,助力可持续发展。大运河不只是中国的大运河,大运河的故事也不是中国限定。即使语言不通,观众仍能从剧情中感受到人与水、人与自然的感情,思考人类、文明与自然之间的关系。

《遇见大运河》剧照 杭州歌剧舞剧院供图

2017年6月,《遇见大运河》在法国尼斯的欧贝哈歌剧院开启首场世界巡演,几乎座无虚席。一位意大利观众被中国灿烂的文化所震撼,并表示想到中国看看。在埃及,一位来自黎巴嫩的导演表示,《遇见大运河》让他想到了尼罗河,也促使他再度思考人类、文明与自然之间的关系。每到一个城市,《遇见大运河》都会给外国观众带去震撼和思考。也正如崔巍所言,文艺的最终目的不仅仅是给人感官上的享受,而是引发人对自然、社会、人与人之间关系的思考,从而付诸行动。

伴着音乐,运河文化化为音符在黑白琴键上跳动。2018年,中国钢琴演奏者郎朗担任中国大运河杭州形象代言人,郎朗艺术天地工作室在大运河边设立,名人、名城、名河有机融合。

“杭州郎朗艺术世界已经落户在运河畔,我们将在国际音乐交流、国际钢琴学术交流、世界运河文化交流、钢琴教学培训、国际音乐产业发展等方面开展一系列活动,把杭州郎朗艺术世界打造成国际音乐交流的窗口。”朗朗也曾表示,希望杭州能够成为国际音乐之都,成为世界钢琴爱好者的理想王国,杭州的运河能够成为一条流向世界的音乐之河。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。