3月24日,《时间的蔷薇·张国荣二十周年纪念展》在上海拉开大幕。

4月1日,今天,《继续宠爱·二十年·音乐会》在香港红磡唱响。

一位网友默默敲下一段文字——“‘烟飞烟灭’不让‘风月’,用‘胭脂扣’锁住太多‘春光乍泄’,愿再看你舞一支‘霸王别姬’,也许‘风继续吹’,永远‘为你钟情’。哥哥,一生‘宠爱’。”

恍惚间,张国荣已经离开20年了。但大家对哥哥的思念,并未安于涓细绵长,反倒像突然找到了一个缺口,喷薄而出。

长达二十年的念念不忘,必有回响。

有人说,张国荣已经成为一种时代符号。那么,为什么公众要一次次去追念这个符号,舍不得放手?

这一次,我们走近“荣迷”们的故事,同样是翻开二十载的“宠爱”侧记。

【1】

3月26日,一个普通的星期天,上海四川北路上的乔木刚探出嫩绿的新芽。藏在弄堂和石库门里的“今潮8弄”,比平日里多了几分热闹。

来来往往的人,大多安静而衣着得体,轻声地问路,礼貌地点头示意。他们有着不同年龄、不同性别、不同职业,来自全国各地,把他们聚到一起的纽带,是这场由“荣门客栈”举办的名为《时间的蔷薇》的“张国荣二十周年纪念展”。

“荣门客栈”是中国内地第一家关于张国荣的网站,也是最具影响力的张国荣歌影迷团体之一,成立于2000年。在上海及内地各大一线城市举办过逾百场的张国荣相关纪念活动。

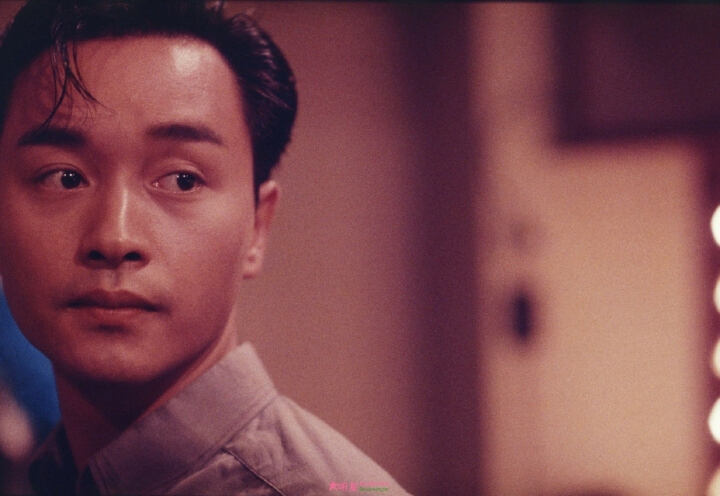

此次展览分上下两层,总共1000方的展厅里,布满了与张国荣相关的音乐或电影海报、照片、各类介质的唱片,还有各种珍贵而罕见的私人物品,按照展览介绍的说法,希望“综合性地还原张国荣从1977年入行至2003年离世之间,在音乐和电影方面的艺术成就,并牵引出整个香港流行文化的波澜起伏”。

“荣门客栈”的志愿者书娴,是整个展厅最忙碌的人之一,只要遇到进门或离开的人,她都会礼貌性地道一声“谢谢”,这更像是“荣迷”之间某种心照不宣的默契。因为“我们布展,他们来看展,大家都是在为哥哥做点事情”。

说话间,外卖小哥提着两大袋咖啡走了进来,里面还放了一张小卡片——“大家辛苦了”。书娴说,自24日开展以来,志愿者们每天都有各种意外的“投喂”,基本都来自因为要上班或者顾家,暂时不在现场的“荣迷”以及各路好友。

曾经有人在论坛里如此形容“荣迷”——看起来存在感不强,但需要的时候,他们从不会缺席。

【2】

今年45岁的书娴,喜欢了张国荣30多年,从初中第一次听到哥哥的专辑《Summer Romance'87》开始,就认定“是他了”。

直到现在,她都能清晰记得,自己趴在双卡录音机前,出神地望着转动的卡带孔,听着《无心睡眠》的场景,“从任何角度来看,这首歌放到如今,都不会过时。”她很认真地说。

和内地大批古早的“荣迷”一样,在鸿蒙初开的青葱岁月,刚接受到香港流行文化的冲击,就遇到颜艺俱佳的张国荣,按照她的说法,“很难有抵抗力”。

因为翻来覆去听张国荣的歌,到初二的时候,书娴已经学会唱一口较为标准的粤语歌了,还时不时教其他同学发音。至于张国荣的专辑,从第一张开始,“一直照单全收”,经由岁月变迁,介质也从卡带到CD再到黑胶。初中时,还在电影院观赏过《纵横四海》和《霸王别姬》。

不过,书娴说,跟一些大神级“荣迷”比起来,自己只是个“小巫”。

与70后“因歌生爱”不同,不少80后尤其90后都是因为电影作品开始迷上张国荣,这次展览,一位坐标广州的80后“荣迷”,提供了大量的珍贵海报,包括世界各地不同版本的,以及一些极为罕见的张国荣早期的电影海报。她以收藏电影海报这一独特的方式,以《霸王别姬》为例,从全球搜罗了十几款不同国家、不同版本的海报,有一些还是出高价从国外影迷手中购买得来。

还有一位“荣迷”,“全套无死角”地收藏了张国荣一生所有的音乐专辑,从他1977年第一张专辑,包含首版、再版,以及签名版。

对于他们来说,这样的收藏也许一生都不会停歇,或许也只有这样,才能不断填充自己对哥哥的思念之情。

正因为如此,在得知要办这样一个展之后,不少“荣迷”都愿意把自己的私藏拿出来由“荣门客栈”分享。

一位张国荣生前在上海的好友,提供了哥哥用过的手机、登机牌等作为展品,其中一件普拉达的风衣尤其显眼,那是张国荣拍摄《星月童话》时穿过的,后来送给了这位朋友。

还有一位张国荣在上海的干姐姐,也提供了自己的私藏,甚至有两封极为珍贵的张国荣写给她的手写信。

“抛开艺人的身份,作为朋友,哥哥也是非常nice的一个人。自己用的东西,如果朋友喜欢,他转头就会送给朋友。”这些早已是“荣迷”们所熟知的佳话轶事,口口相传,现在年轻一辈的歌迷很多也都知晓。

这次二十周年的纪念展,更像是一块磁石,重新把散落在日常烟火中的“荣迷”们,重新聚到了一起。

有一天,志愿者在展览入口处偶遇一位路过的女士,看上去四五十岁的年纪,得知这里在办展,她连忙打起了电话。不一会儿,一位年龄相仿的姐妹就赶来了,原来,两人曾在2000年相约去看过张国荣的“热情”演唱会,“看他们久别重逢的样子,你会觉得做这一切都是值得的。”书娴说。

还有一位从天津来的女生,上午刚结束了浦东一家会计事务的面试。第二天,女生给书娴发微信说,自己拿到了offer,觉得冥冥中有哥哥的庇护,也感谢“荣门客栈”邀请她来做志愿者。

虽然斯人已逝二十年,但张国荣就是有这样的力量,让大家对他的眷恋,能持续转化成对生活的善意,对友人的珍视,以及,对本我的自爱。

【3】

镜头拉回到杭州,初春的北山街,人流如织。香格里拉饭店正对面,沿着台阶往下走几步,就是著名的杭饭码头。

一阵风吹来,湖面泛起层层皱褶,蓝江划着161号西湖手划船,冲破垂柳的倒影,缓缓靠岸。

3月的杭饭码头

一看手机,七八个未接来电,“都是来约船的”,45岁的船工蓝江,接手161号已经七年了,每年临近4月1日,他的手机总会被来自全球的“荣迷”持续占线。

161号,一个平平常常的数字,一艘普普通通的西湖手划船,在“荣迷”们心里,却有着特殊的意义。因为,2000年张国荣来杭州的时候,坐的正是这艘船。

23年前,张国荣第一次来杭州办演唱会,开唱前夕,提出想去西湖坐船,当时161号手划船的船工,还是沈玉法(如今已退休)。

时至今日,沈师傅都能清晰回忆起当天的每个细节。

2000年9月23日上午,沈师傅和其他船工一起,排着队,在杭饭码头等游客,一直到上午10点,也没人来。有船工打趣,晚上就是张国荣演唱会,大家都看明星去了,谁会来坐船?

另外有同事接茬:“说不定,一会儿张国荣就来坐船了呢?”

没过多久,排在第一位的161号船上,上来了三个人,其中一个穿着黑衬衫、白裤子,“非常帅”。另外两个同行的人,则上了另一条船。

船还没划到断桥,就被岸上一个卖报的小伙子认了出来,大喊“张国荣,是张国荣!”

沈师傅这才反应过来,连忙一边划一边暗中观察,“哥哥人很瘦,话也很少”,旁边两位摄影师,时不时会给他拍些照片。

一路上,沈师傅就像对待所有游客一样,认真地给张国荣介绍西湖美景,哥哥听得很仔细,偶尔还微笑着点点头,“完全没架子,就是看上去有点忧郁。”沈师傅回忆。

因为被越来越多的游客认出,在征得张国荣同意后,沈师傅把船划向了三潭印月,“但在三潭印月,还是有很多人认出了他”,所以在岛上呆了20分钟左右,张国荣就重新上船离开了,去了苏堤,最后重新回到杭饭码头,全程差不多2个小时左右。

本以为只是一场“奇遇”,但自从一位歌迷把沈师傅的订船号码发到了百度贴吧,往后多年,他的人生也与张国荣的遗世芳华“交织”在了一起。每年4月1日前后,预约161号手划船的“荣迷”都会排起长队。

有一次,三个姑娘约了船,从上海赶来。“三个姑娘拿着张国荣的照片,小录音机里放着他的歌,就一路唱,一路流泪……”

时过境迁,161号手摇船交到了蓝江手里,虽然只是船工之间正常的工作交接,但总让人觉得,延续的似乎还有另一份“责任”。

跟23年前相比,虽然船身几经修葺,但蓝白相间的顶棚和座椅套,还是老样子。有些歌迷还没上船,在岸上就会红着眼眶喊起来“对,是它,就是它!”

跟沈师傅的年代一样,如今约船的“荣迷”,一般也都仿照当时张国荣“杭饭码头——三潭印月——苏堤——杭饭码头”这条路线走一遍。

有一次,一个姑娘专程从深圳飞过来,带着大包小包。上了岛之后,本来在岸边等候的蓝师傅,架不住姑娘请求,充当兼职摄影师帮她拍了十几张照片。其中有一个角度,之前哥哥拍的时候是湖边的一块平地,后来改成了绿化带人就没法站过去了,解释之后,姑娘一脸遗憾。

还有一位日本女士,60多岁了,约船电话还是通过翻译打来的。上了船之后,她很高兴,还用日语打起了电话,后来翻译说,她在跟朋友分享,自己“和张国荣坐了同一条船”。

一位曾坐过161号船的歌迷,在博客中如此形容——手里拿着哥哥的照片,望着船舷旁相同角度却空空的座位,“一切都变了,一切都仿佛没有变,总感觉当西湖风再起时,他还是会微笑地坐在那里。”

【4】

54岁的彭激扬,曾是杭州最著名的电台DJ,上世纪90年代,许多杭州人正是通过电波中彭激扬温暖的嗓音,听到那些经典华语金曲,认识一个又一个才华横溢的音乐人,获得心灵的滋养。

在很多个公开或非公开场合,彭激扬都透露过自己铁杆“荣迷”的身份,至今,少年时期的记忆一直复刻在他脑海里——闷热的夏夜,哥哥的声音在“双卡”录音机里反复播放,最后,倒带键“哗”地崩飞出去。“那时候,望江门理一个‘荣氏中分头’要20块钱。”

而23年前,因为操办张国荣杭州演唱会,也让彭激扬的人生轨迹与偶像产生了奇妙的交集。

那年7月,彭激扬接到一个朋友的电话,问他愿不愿意做张国荣的演唱会。听到这个消息,他形容当时的感受——“狂喜、兴奋”。原因很简单,从学生时代起,张国荣就是自己的偶像,因为“张国荣和谭咏麟谁厉害”的问题,他还一度和发小安峰闹过架。

7月下旬接手,9月23日就要开唱,留给彭激扬的时间并不算多,客观条件似乎也不乐观。

最要命的是,当时张国荣的演唱会,跟罗大佑前后就差了十几天。而且“罗大佑的户外广告铺天盖地”,这一度让彭激扬睡不着觉。

最终,彭激扬想出了一条宣传语,并刊登到了报纸上——“张国荣演唱会没有嘉宾,他不需要找人帮助,因为全场17000人都是他嘉宾”,彭激扬也承认,这是当年被逼出来的策略:“罗大佑请了3个嘉宾(李宗盛、周华健、齐豫),当时我们就想,索性反着打擂台。”

不过演唱会当天,彭激扬却狠狠坐了一回“过山车”。中午12点,票只卖出了6000张。“但我真的不信,全杭州喜欢张国荣的只有6000个人!”和搭档一商量,他们把剩下的票装进麻袋,全部背到了体育场门口,现场卖。结果从下午5点到开场,总共卖掉了8000张。

让彭激扬至今记忆犹新的,是整场演唱会的“安可”阶段,张国荣直接穿着睡衣跑出来,一连唱了好几首歌。“台下观众一下子就绷不住了,都在哭”,演唱会结束后,有近2000名歌迷涌到浙江国际大酒店门口,边哭边喊张国荣的名字,体育场路的交通完全瘫痪。

只可惜天妒英才,仅仅两年后,哥哥在香港文华东方酒店纵身一跃……当天,彭激扬第一时间从香港同行那里听说了消息,但作为面向公众的电台DJ,在还未确认事实的情况下,无法公布,他只能一边默默流泪,一边在直播间里放了整晚张国荣的歌。

【5】

彭激扬说,因为起初票房不理想,整个团队的压力很大,演唱会前两天的晚上,哥哥提出想去走走,为大家祈求一切顺利。

次日凌晨12点多,5、6个人陪着张国荣去了趟法喜寺。那个时候,上天竺还完全没现在这么热闹,连大路都没修好,车开到没路了,大家就下来走,走了1、200米才到寺庙。

张国荣安安静静,没有说话。深夜,谁都没太看清哥哥的表情。

去世后,有人在寺里给哥哥供起了一尊牌位,寒来暑往,无论什么时候,都有来自全球各地的粉丝,带着鲜花或礼物前来“探望”哥哥。

前两年因为疫情,法喜寺不开门,但临近4月1日,庙宇外的黄色围挡旁,还是放满了鲜花。很多粉丝千里迢迢赶来,哪怕在门口远远望一眼,拍张照片。

进入法喜寺,沿着坡道上行,正对着大雄宝殿右侧的地藏殿,张国荣的牌位就供奉在里头。

每年都来的热心“荣迷”,会给你精准到毫巅的指引——“地藏殿南边那间,进门左手边第一排靠里,北区2381号”。

若是询问寺里的和尚师傅,人家会头也不回地告诉你——“呶,花和贺卡最多的那个肯定就是”。

法喜寺的清洁工老赵说,每年4月1日前后,张国荣的牌位一定是他们的“重点工作区域”,因为可能一两个钟头没留意,鲜花就已经放满了整条过道,“只能定时去做些清理,搬一些到保洁库房”。

这么多年,老赵见过太多前来追思的“荣迷”,有些还没进殿就已经红了眼眶,有些在牌位前一站就是半个小时,曾经还有个老太太来晚了,地藏殿已经关门,她突然扑通一下就跪倒在石阶上,双手合十做起了祷告……

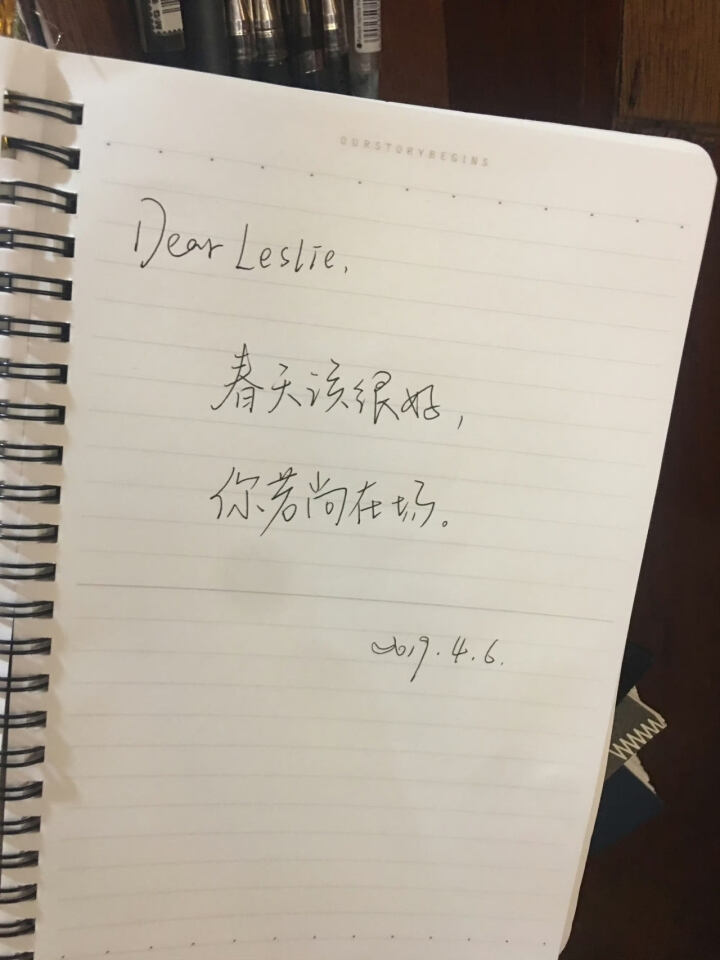

随手翻看起哥哥牌位前的留言簿,字里行间,写满了这世间许许多多爱着他的人对他的诉说,正如其中有一句:“Dear Leslie,春天该很好,你若尚在场。”

【6】

有多遗憾,就有多怀念。

当下的娱乐圈,只有流量艺人,没有演艺传奇。一个晚上就能“生产”出一堆所谓的明星,时间甚至来不及检验他们是一时幸运还是真正强大,是真实的还是包装的?

而曾经,香港人有句口头禅:连张国荣都要捱十年八年。

我们看到的是他退出歌坛,他当影帝,他重返歌坛,他拿奖无数;看到他惊人自觉的转型,为角色的倾情投入;看到他自恋、脆弱又坦率真诚的灵魂……

从来没有偶像明星,这般认真地做到了。

他靠一部部作品的积累,靠真实鲜活的自我,把自己变成了一件“艺术品”,一个更加多元、更加具有深度的张国荣。

很多年前,《金枝玉叶》的导演陈可辛就曾说过:“我觉得他是个大银幕演员,我们的银幕不够他大。或许在很多人眼里,张国荣的戏夸张了一点——这种夸张不是说那种喜剧的夸张,而是太用力,太完美。而在香港,无论是对他的完美主义,他的私生活还是他的演技,我们的胸襟都显得太小了。”

而今回望,张国荣却给了我们那个年代最大的期盼。再也没有人像张国荣一样,能够满足公众对偶像的全部期待值。

著名学者、专栏作家、影评人毛尖曾经写道:很多年前,他就开始免疫于时间了,除了变得越来越凄迷,越来越美丽。

这样的张国荣,陪伴了一代又一代人的成长。

其实每一年我们的纪念,都是一次情感投射,一种反弹和解构,表达了一部分人对优雅、敬业、自我、真实这种质感的缅怀,对封存了太多美好记忆的那个年代的留恋。

正如著名经纪人陈淑芬比喻的那样——“他是一只蝴蝶,只是路过人间,不可能常驻,因为他媚骨的贵气和不羁的个性,他是彻底的叛逆者。”所以,生前的张国荣成为时代的符号,身后的他赢尽风华。

《阿飞正传》里面有一句对白:“要记得的,始终都会记得。”

因采访对象要求,文内“老赵”为化名。黄轶涵对本文亦有贡献。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。