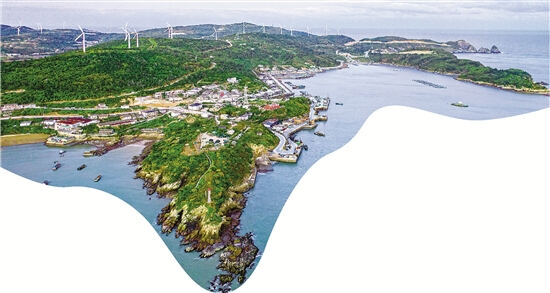

大陈岛一角。

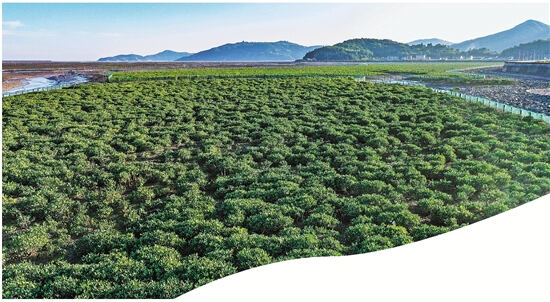

苍南沿浦湾人工引种的红树林。

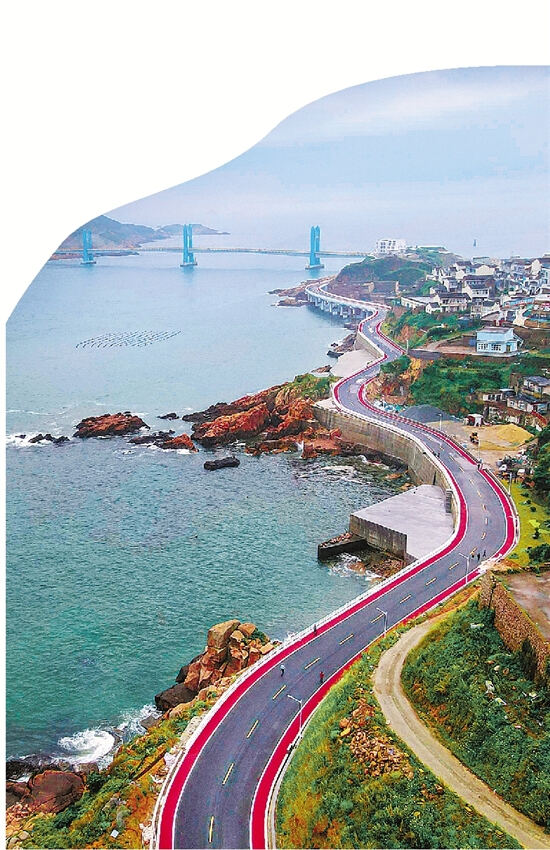

嵊泗诸湾文旅开发的交通项目——嵊山岛和枸杞岛之间的“第二通道”。

南麂岛。

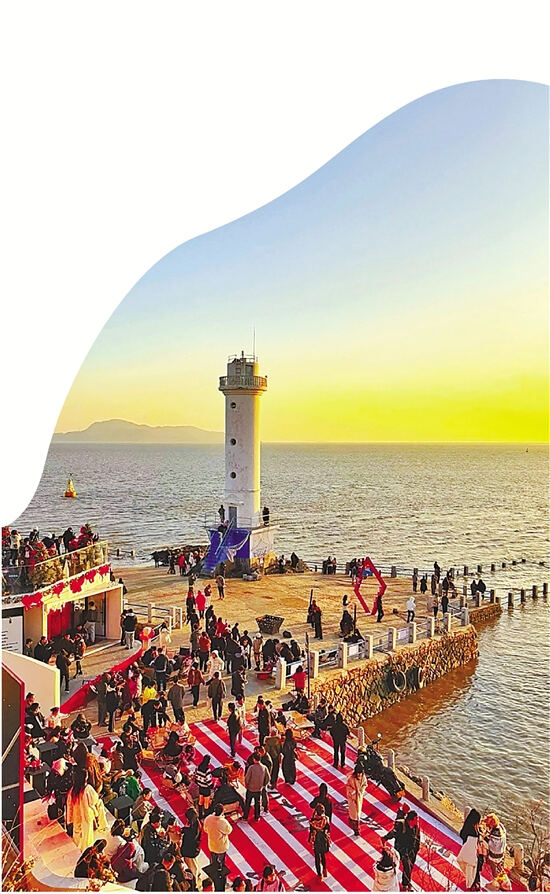

春节期间,温州市洞头区乌仙头码头引来了众多游客。 洞头区委宣传部供图

浙江在线2月6日讯(记者 胡静漪 王艳琼 罗亚妮 沈晏 通讯员 李筱盼 周洛嫣 黄琳 丁马林)美丽海湾正成为人们时尚的出游选择。春节假期,位于国家级美丽海湾——洞头诸湾的温州市洞头区韭菜岙沙滩,连日举办蹦迪、篝火晚会等活动,吸引了各地游客参与。“我们一家人拍了好多照片、视频,发朋友圈收到很多点赞!”游客张女士说。韭菜岙沙滩春节假期日均接待游客三四千人次,周边民宿也都是满房状态。

浙江拥有全国最长的海岸线,从北向南排布着30多个海湾。日前,台州大陈岛诸湾、温州沿浦湾、舟山嵊泗诸湾这3个海湾被评为国家级美丽海湾,为东海片区最多。2019年起,生态环境部在全国推进美丽海湾建设,为群众提供优美海洋环境和优质生态产品,2022年至今已开展三轮国家级美丽海湾评选。此前温州洞头诸湾、温州南麂列岛诸湾已入选,浙江美丽海湾共有5个,总数位列全国第三。

其实,浙江建设美丽海湾的先天条件并不优越:长江口—杭州湾一带入海泥不易沉降,影响近岸海域水质。而且沿岸人口产业密集,入海污染物治理压力较大。浙江海湾是怎样突破重重不利因素,实现美丽蝶变的?

垃圾回收用上区块链

因地制宜修复生态

“海漂垃圾的位置得看风向、看洋流,上半年和下半年都不一样。”几天风浪过后,大陈岛梅花湾村村民黄海宾驾着小船前往一处岙口,“有些地方人走不到,就要开船去捡。”

今年60岁的黄海宾是土生土长的老渔民,10年前洗脚上岸后,他承包陆上垃圾回收站,随后又管起了海上垃圾,渔船也换成了垃圾清理船。回收的塑料垃圾可以纳入“蓝色循环”体系,通过集中转运和加工,再加上区块链记录和国际认证,再生塑料就能在国际市场实现高值化再利用。

2023年获得联合国“地球卫士奖”的海洋塑料治理模式“蓝色循环”,最初就诞生在大陈岛。在大陈岛一处山坡下,还建起了面向游客和村民的海洋垃圾收集储存站点“小蓝之家”,鼓励大家把手中的塑料瓶、塑料餐盒投入站点。

“以前岛上偏原生态,随着大陈岛知名度越来越高,我们正在探索边保护边开发。”台州市生态环境局椒江分局党组成员洪燕说。2020年起,由浙江大陈岛开发建设集团有限公司负责,全岛实施边坡加固、码头整改、林相改造等生态修复工程。

其中,人工沙滩是海湾修复的“重头戏”,它既能保护岸线不受海浪侵蚀,也是打造生态景观的基础。确定3个沙滩点位后,团队在总长908米的砂质岸线铺下了20多万方沙子。在敞开式沙滩,他们还细心地在底部铺设仿礁石和颗粒较大的软石,尽可能避免沙滩流失、偏移和淤积。

与大陈岛诸湾有所不同,浙江首个获评的国家级美丽海湾——洞头诸湾走过了“先开发后保护”的治理之路。2006年,洞头推进“半岛工程”,填海造陆虽然为发展争取了空间,却也破坏了海洋生态系统平衡。

“当时人们的环保意识不如现在,就地开挖山体和沙滩去造桥修路,导致植被破坏、岸线损失,生物多样性和抗灾能力都下降了。”洞头区海洋经济科技创新中心副主任、区蓝湾办主任李昌达说。

2014年,当地开始谋划整治海岛环境,并成功争取到两轮国家级“蓝色海湾”项目——这是由财政部、自然资源部在沿海地区推进的海洋生态修复工程。6年里,由洞头区蓝湾办牵头实施,共修复15个沙滩、卵石滩和25万平方米山体,建成23公里亲海廊道。

开车前往洞头区霓屿岛,外围是万亩海藻场,沿岸是千亩红树林,岸滩上则是百亩柽柳林,这是人工引种的三重绿色屏障。“鱼类、贝类喜欢在海藻丛中生长和捕食,利于恢复近海生态系统。柽柳和红树可以固碳、消浪、防洪,我们还要继续做好养护管理。”李昌达说。

海湾还有了智慧设备的守护。以往靠人工出海采样来监测水质,不仅成本高,还不精准。去年,温州市生态环境局洞头分局投资200万元,引进了美丽海湾海水自动监测浮标站。它能每4小时自动获取海水水质数据,每天做1组数据质控校准,一旦有海域污染还会及时预警。此外,3条海洋垃圾拦截带守在重点岙口前,自动收集海浪推来的垃圾,只需每周人工回收一两次。

事实上,每个海湾有不同的禀赋,修复生态必须因地制宜。

比如,南麂列岛已经有多个保护区“头衔”,当地逐步外迁核心区居民,将岛上1500多人降至600多人,每天仅限1800名游客上岛,为多彩生物让出生活空间。

随着三澳核电站开建,温州沿浦湾原本偏僻的渔村涌入大量外来人口,当地新建生活污水处理厂,整治渔船、合并渔港,推广海水生态养殖,保护好水环境。

嵊泗列岛以“中国贻贝之乡”著称,养殖泡沫浮球容易破碎,形成塑料污染,近年已全部替换成环保浮球。通过投放人工鱼礁、增殖放流,一度消失的海豚、海狮、虎鲸重现海湾……

承接绿色红利

农文旅联手“掘金”

午后的洞头东岙沙滩,村民们正在把鳗鱼、海虾、乌贼等海货依次悬挂晒干。每年,村里这项营生的总产值有数百万元。

“海湾整治时修复了沙滩、建设了广场。”东岙村党支部书记洪求伟告诉我们,夏天游客多,村民可以卖小吃、游泳用品,摊位月租金达800元;冬天村民可以做鱼鲞,每户收入有十几万元。

在李昌达的回忆里,这里曾又脏又臭,“以前,洗衣服、洗菜、冲厕所的水直排沙滩。村里三间两层的房子,一年2000块租金都没人要。”村民以养殖和捕鱼为生,但环境污染、渔业衰退,不少人只能外出打工。

“现在产业结构大变样。”洪求伟说,村里不见了渔船,但民宿开到第108家,商铺、餐饮也有55家,村民回来了,常住人口从700多人增长到1400多人,去年人均年收入提升到7.8万元,“现在谁也不能挖沙子、倒垃圾,大家都会自发保护海滩。”

如今,美丽海湾建设带动了文旅热潮,各地正在积极承接这份绿色红利。

去年,“洞头诸湾·共富海上花园”EOD项目(生态环境导向的开发)投入超3亿元,在治理生态的同时开发四个片区的文旅项目。大陈岛也修复多个红色历史遗迹,打通环岛绿道,建设一批文旅基础设施。

大陈岛开发建设集团相关负责人告诉记者,等全岛建设完工,度假游客可以打卡观景书吧,入住东海明珠大酒店,处处都有270°海湾美景;历史爱好者可以走进甲午岩和梅花湾景区,访思归亭、看两岸馆,在垦荒剧院观看演出;“军事迷”可以参观退役的战斗机、坦克和军舰……

“现在的大陈岛现代气息更浓,有了翻天覆地的变化。”大陈镇相关负责人说,去年“五一”甲午岩景区开业,来岛上的游客更多了。

美丽海湾也滋养了生态农业。

在苍南县沿浦镇,许多村民养殖紫菜、贻贝、蛏子等。以前,生活污水和养殖尾水无序排放,海湾水质一度恶化。“最多一年有十几次赤潮,紫菜、海带一沾上就得病,整年颗粒无收。”镇农业农村服务中心主任陈诗凯说。

2015年,沿浦湾开始人工引种红树林。经村干部动员,数十户养殖户或转场或转业,为红树林让出滩涂。同时,农业农村部门建设沉淀池、过滤坝,生态化治理养殖尾水后再排放……

如今,1700多亩红树林里仅水鸟就有80余种,其中濒危水鸟物种4种。“退潮时招潮蟹爬出洞口,铺满整片滩涂。夏秋季还能看到青蟹在爬动。”陈诗凯欣喜地说,有了红树林这个“海岸卫士”,养殖收成明显好转,去年养殖户户均收入达到15万元。

红树林价值转化还有更多可能。沿浦湾正在规划2.5公里观光栈道,计划结合苍南168黄金海岸线文旅品牌,打造滩涂体验游。而洞头正在试验“红树林+青蟹+瓦缸”生态养殖模式,预计红树林青蟹比市价高20%,今年一期产值近100万元。

通过增殖放流、封礁育贝等生物资源恢复工作,南麂列岛的海洋生物资源日益丰富,为大黄鱼提供了饵料和良好的生长环境。近岸高密度的传统鱼排养殖模式可能影响海水水质,为实现可持续开发利用,如今的生态养殖模式正向深海发展。

南麂岛大黄鱼协会相关负责人告诉记者,新型潜水式球形网箱水深在12米至20米之间,建设标准更高,对海湾的污染也更少。“这样养的大黄鱼活动量大,体形修长,把鳃掰过来可以遮住眼睛,一斤能卖200元。”目前,岛上年产2400余吨大黄鱼,产值达3.1亿元。

美丽海湾建设提速

既要“输血”也要“造血”

温州有8649平方公里海域,共9个海湾。三批国家级美丽海湾评选中,温州成为全国唯一一个连续三年上榜的城市。

浙江省生态环境厅海洋处处长陈渊介绍,2024年年底,省生态环境厅等11部门印发《浙江省美丽海湾建设提升行动实施方案》,提出浙江要在2027年前建成18个以上美丽海湾,超过全省海湾总量的一半。这批待建设的海湾覆盖嘉兴、宁波、舟山、台州和温州沿海5市。

一直以来,环保事业大多为政府性投入,投资大、周期长、产出难。目前,美丽海湾没有设置专门资金,调动各方积极性仍有难度。接下来,温州打算把渔寮湾、温州湾、乐清湾打造成美丽海湾,挑战不小。“这就必须要寻求多渠道资金‘输血’。”温州市生态环境局海洋处处长张甲说。

比如,洞头、大陈岛、嵊泗列岛都争取到国家级“蓝色海湾”项目,洞头共获两轮超5亿元资金;南麂列岛有各类保护区对应的国家资金补贴,去年还争取到财政部海洋生态保护修复资金3亿元;沿浦湾获得省生态环境厅首批“811”生态文明先行示范工程、省水利厅海塘安澜工程等资金。

绿色金融也是重要来源,洞头、大陈岛正在实施或谋划生态环境部EOD项目,为此洞头已获得国开行的23亿元长期低息贷款。

温州还有民营经济优势,率先探索社会资本参与的模式。

水上运动、民俗表演、音乐节……洞头木心合文化旅游发展有限公司承包韭菜岙沙滩,以文旅开发“养”生态修复,形成内部自循环。“我们负责沙滩、海域、岸线的保洁和修复,同时开发年轻化、时尚化的游乐项目,从2021年运营以来已实现盈利,还带动周边乡村增收。”该企业相关负责人说。此外,阳光壹佰房地产公司也通过承包海湾沙滩、建设度假酒店实现可持续运转。

浙江省生态环境厅提供的数据显示,2024年全省美丽海湾建设投资中,省级环保专项资金下达2065万元,“811”生态文明先行示范工程资金下达1600万元,激励引导沿海地方累计投入约80亿元。

另一方面,要开辟新模式“造血”。除了在农文旅方面不断创新,美丽海湾还有绿色低碳属性,各地都对碳交易寄予厚望。

比如,大陈岛和沿浦湾分别获得了中国质量认证中心的温室气体核查认证,均达到“负碳”水平(即温室气体吸收量大于排放量)。如果按照全国碳市场约100元/吨计算,富余的碳汇能带来可观收益。

这些年,大陈岛开展全省首笔海洋蓝碳(贝类)交易,建设“椒蓝碳”资产交易平台,发放“椒蓝贷”绿色碳汇贷款;苍南也组织完成了红树林碳汇交易9笔,完成全省首例海洋碳汇交易和全省首例渔业碳汇交易。

不过,这些实践仍处于探索阶段。“随着海内外碳市场机制进一步完善,美丽海湾的低碳属性将被重新定价,更好地实现‘两山’转化。”张甲说。

美丽海湾的价值日益凸显。

“如果海洋环境不理想,生态环境部门就会对涉海项目进行限批,放慢区域开发的进度。因此,环境和土地、能源一样,是经济发展的一大要素,要算一笔总账。”一位温州干部说,随着生态修复、水质提升,洞头环境越来越美。去年底,浙江(华东)深远海风电母港大项目落地洞头,计划打造千亿级风电产业集群。美丽海湾建设正不断释放区域发展潜力。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。