“五一”假期,隐藏在宁波各地山海之间的小村庭院成为众多市民休闲旅游的目的地。

庭院经济作为农村特色产业“浓缩版”,将创造优美人居环境与促进产业增收有机结合,是推动乡村振兴、共同富裕的有效载体。两年前,“庭院经济”首次被写入中央一号文件。而在2025年的中央一号文件、《提振消费专项行动方案》中也再一次提出,要因地制宜发展庭院经济。

日前,在北京举行的2025中国旅游科学年会上,象山县墙头镇的城乡文旅共生实践作为全国6个获评案例入选2025城乡旅游目的地融合发展案例名单。其中,庭院经济就是一大亮点。它与全域旅游进行深度融合,呈现了从农家乐到民宿、再到青年社区三个明显的阶段性变化。

同样,在宁波其他地区,庭院经济也出现了这样的新动向,这样的改变意味着什么?它将给乡村振兴带来怎样的推动?

破茧成蝶,庭院经济从同质农家乐到美学民宿的跃迁

在庭院经济1.0时代,农家乐模式是主流。当时,村民们将自家房屋改造成餐饮住宿场所,业态单一且同质化严重。服务对象集中于周边城市的中老年群体,消费内容停留在“吃农家饭、住农家屋”层面。

象山县墙头镇方家岙村也曾受制于此,最初首批7家农家客栈开张迎客,客源却跟不上,甚至是从邻村“借”来两车游客,才勉强开了张。

基础设施薄弱成为关键制约——河道淤塞、道路失修、公共配套空白。

为破局,镇村联动实施系统性改造——

疏通河道,修建旅游集散中心,新增9个公厕、10个免费停车场及山间泳池等共享设施。

环境升级推动业态扩容,40余家民宿形成集群效应,最终助力方家岙村在2019年斩获“全国乡村旅游重点村”称号。

伴随宁波实现自然村100%通硬化路,庭院经济迈入2.0时代。交通网络完善重构客源格局,城市中青年客群取代传统中老年群体,倒逼业态升级。

墙头镇溪里方村的转型印证了这一趋势:

村民早年通过庭院盆景种植实现户均年增收最高30万元,奠定美学经济基础;

随后投入500万元修缮13幢老建筑,引入精品民宿项目,将“庭院颜值”转化为产业价值。

“两棵树”民宿,成为改革创新的典型注脚——

2019年通过农村三权分置改革,主理人以20年租期盘活村集体轧米厂闲置用地,凭不动产权证获贷200万元,破解乡村投资融资难题。

民宿突破传统食宿功能,植入茶艺、插花、读书会等文化体验,以“空间美学+服务品质”构建差异化竞争力,开业5年获评省级金宿资质。

这种从“农家乐”到“文化宿”的跃迁,标志着乡村庭院经济正式跨入品质化发展新阶段。

庭院经济3.0:社群驱动下的乡村创新试验场

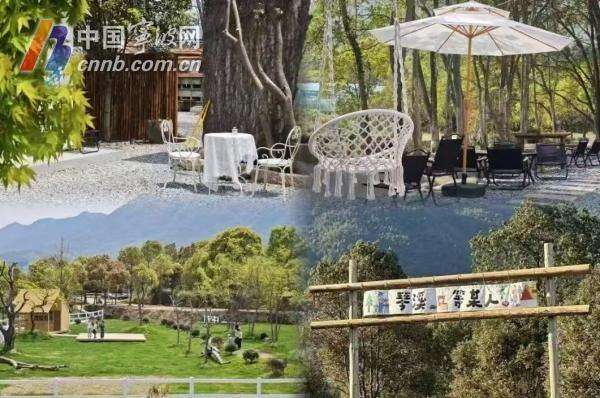

2024年,以墙头镇溪里方村“壹里小院”为代表的3.0版本正重构乡村庭院经济新格局。

这座由清光绪年间三合院改造的复合空间,以“山是海的墙·青年社区”为内核,打破传统业态边界——正厅保留民宿功能,厢房变身手作工坊,后院设置窑炉与烧烤区,形成“住宿—生产—社交”三维空间叠合。

其改造保留木结构、青砖墙等传统肌理,融入落地玻璃、开放式厨房等现代设计,实现新旧时空对话。

区别于传统的卖床位,壹里小院构建“基础服务+体验经济+社群运营”三层盈利模型:

13间主题客房保障现金流;联合晓筑文化、八一美术中心等机构开发非遗课程、艺术策展、自然研学等40余场主题活动,年创70万元收益;窑炉披萨、咖啡简餐等消费场景增强体验粘性。

更具突破性的是其“青年社区主理人计划”,吸引非遗传承人、自然导师等新乡人入驻,形成“原住民+新乡人+云村民”三元社群结构,通过每周常态化活动重构乡村社会关系。

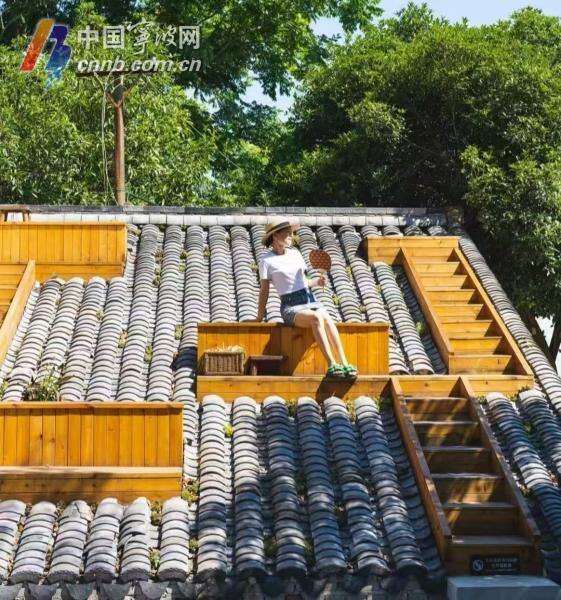

这种创新范式在墙头镇形成集聚效应。舫前村“村里有个咖啡馆”将废弃花木房改造为网红打卡地,黑瓦白墙院落与桂花树构成诗意空间,“上房揭瓦”的设计助推其单日接待量最高突破500人次,日销售额达1.5万元。

2025年,该店主理人再度出手,在茶山又打造了“山里有座咖啡馆”,带动周边村民形成小吃市集,构建“村咖+市集”共生模式。

青年创业者将传统资源与现代需求深度融合,催生多元化文旅产品:

海山屿窑炉面包营地以“海风+烘焙”吸引亲子家庭,试营业首日即满员;

大雷溪自然营地借小溪、竹筏、荧光石子步道打造童话场景;

西沪滨海营地通过海上栈道与非遗赶海体验激活渔文化;

“五一”前夕,00后返乡大学生打造的“琴溪·等某人”茶咖营地创新引入萌宠消费,15亩户外空间融合老房溪流与烧烤业态,刚试营业便引发预定热潮。

数据印证转型成效:

2024年墙头镇游客量突破80万人次,旅游收入7800万元,同比增长6%,新增就业80余个,研学线月收入超30万元。年均300场文旅活动惠及超10万人次,形成“空间载体—文化纽带—社群引擎”的可持续发展路径。

当城市潮流与乡土文化深度融合,庭院经济3.0正以社群力量重塑乡村振兴DNA。

除了墙头镇的庭院经济,在象山其他乡村,则凭借独特的海洋资源和渔文化底蕴,发展出“滨海运动+民宿集群”的特色模式。

松兰山滨海旅游度假区、东旦时尚运动沙滩、鹤浦大沙等周边的民宿业也蓬勃发展,每年夏天,这些地方的民宿客栈几乎客满。

值得一提的是,象山精品民宿项目如“三个月亮"通过宅基地“三权分置"改革,将给村民带来超过千万元收入,为村集体增收400余万元,实现了经济效益与社会效益的双赢。

庭院经济差异化演进下的乡村振兴新图景

不仅是象山,目前,宁波各区县(市)根据自身资源禀赋和发展基础,探索出了各具特色的庭院经济发展模式。这些差异化实践共同构成了宁波乡村经济转型升级的丰富图景,为不同条件下的乡村振兴提供了多样化参考路径。

通过对比分析可以发现,虽然各地具体形式各异,但在盘活闲置资源、促进产业融合、吸引多元主体参与等方面呈现出共同趋势。

比如在余姚梁弄,当地依托四明山生态资源,形成了“红色研学+农创体验”的庭院经济模式。

随着四明山区域路网密度提高、品质改善,游客人次屡创新高。梁弄镇建成“梁弄大糕”一条街,带动村民就业、创业,全镇全年农业特色产业总收入超1亿元。

闲置农房开发平台“搜院”已与梁弄镇达成合作协议,通过“区域代理人+村集体+小院顾问”模式开发闲置农房资源。

在横坎头村至大岭顶沿线,遍布果园、民宿、农家乐,农户在家门口就能创业致富。

在北仑区,作为当地海拔最高的村庄杨岙村,探索出了“强村公司+主理人”的盘活模式。

该村成立强村公司,统一流转村内闲置农房4000多平方米,通过“租金优惠+利润分成”模式,吸引一批眼界宽、有情怀、会经营的主理人入驻。

产业工人亲子研学基地、“落”咖啡、涌泉轩农家乐等多个新业态的出现,成功破解了偏远乡村的“流量密码”。

鄞州区横溪镇和奉化区金峨村则展现了“数字赋能+花木经济”的转型路径。

留学归来的张馨予在横溪镇打造了全实木榫卯结构的园林式庭院“月白风清园”,积极带动周边妇女就业。

金峨村建成奉化首个数字化乡村,每户人家配有一个“数字门牌”,游客扫码就能一键导航到目的地。村里待售的精品花木挂有“数字身份证”,游客可轻松在线下单。

这种模式将传统花木产业与数字技术、休闲体验相结合,实现了产业的提质增效。

当壹里小院的染布工坊里,城市青年与本地阿婆共同设计文创产品时;当“山是海的墙”市集上,非遗鱼拓与现代插画同台展出时,我们看到的不仅是业态的融合,更是城乡关系的重构。

“庭院经济”发展的三部曲证明:乡村振兴的本质,是通过制度创新激活要素流动,通过文化自信重塑价值认同,通过社群联结再造社会资本。这方庭院里生长的,正是乡村旅游迭代升级推动乡村共富的密码。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。