金孝锋(左一)与学生在野外调查。 记者 谢丹颖 摄

人物名片

金孝锋,1978年生,浙江海盐人,浙江农林大学林业与生物技术学院教授、浙江省植物学会理事长、中国植物学会常务理事。主要研究种子植物分类与系统进化、生物多样性保护。曾主持国家自然科学基金、国际植物园保护联盟等多个科研项目。

浙江在线7月23日讯(记者 谢丹颖)清晨,气温已接近40摄氏度。第一次跟着金孝锋前往吴山,才知道杭州市区也有一种绿,是密匝匝的翠木,蔓出遮天枝丫,阳光都难照进来。

钻行其中,只10分钟,走在前边的金孝锋便不见踪影。当记者循着手机定位好不容易追上时,他已麻利圈出一块20米见方的样地,俯身、抬头,观察、记录植物。

面对同行的研究生指着一株乔木小声嘀咕“像是樟叶槭?”金孝锋摘下一片叶子,皱眉轻捻,然后笑了:“是紫楠。你们闻,有香气。”

这样的辨别,金孝锋重复了近30年。

从东海之滨到横断山区,这位浙江省植物学会理事长、中国植物学会常务理事,走遍东亚多地,只为完成一项工作:为植物命名、描述、分类。其间,有人为发现新种倍感兴奋。他却说,这只是副产品。他们的工作,是“发现”,更是“搭建”——基于分类,厘清物种间的关系,筑起一幢生命的“大厦”。

植物分类学的魅力

初见金孝锋,在杭州临安浙江农林大学东湖校区。

推开213办公室的门,并无植物身影,目之所及全是书。两侧到顶的书架上,齐整摆放着泛黄的植物志、厚重的精装图鉴。而他,坐在书海最深处,乐呵呵地招呼记者进去——无论是书生气质还是微胖体型,都极难将他与“野外”联系起来。

去野外和植物打交道,只是植物分类学最基础的环节。

作为一门“0到1”的基础学科,植物分类学终极目标是为现存植物建立一套完善的分类系统——它能存储大量植物多样性信息,指导生物资源的开发利用,直接关系到人类的粮食安全、环境保护和可持续发展。

“杂交水稻就是植物分类学的一种衍生。”金孝锋补充道。

谈及与植物的结缘,金孝锋说,只是因为在平原长大,对于很多名山,听过但没见过。

“没见过,所以想去看看。”自1998年起,这个就读于浙江大学生命科学学院的大二学生,跟随导师丁炳扬进行野外采集,“几乎把省内的山跑了个遍。”

“亲眼看和读课本肯定不一样。”至今,金孝锋依旧记得,他与老师、同学二三人一组,拿着1:50000的地图,穿过层叠树丛,仿佛进入另一个世界,处处是生命的狂野。

辨识、记录,如此反复中,金孝锋偶会走神,听到草木和他讲话。那时没有智能手机,他怕自己会忘掉这梦境般的奇遇,只能用眼睛拼命记住一切。

经历无数次“十天半个月都在野外”后,好运降临——金孝锋第一次发现了新种。他依旧清楚地记得25年前的每一个细节。那是2000年的夏天,台州市黄岩区沙埠镇廿四横村,一座水库边,他发现了一个凤仙花新种。

“肉肉的茎,粉色的花,果实一碰就炸,典型的凤仙花‘脾气’。”说着,他起身,口中念着“47卷第2分册”,从书架拿下一本《中国植物志》,又抽出2002年2期《植物分类学报》,很快翻到167页“黄岩凤仙花”部分,指着图片上一个细小的基部内弯,在记者的震惊中反问:“是不是很扎眼?一下就可以看出它的与众不同。”

彼时,自称“幸运儿”的金孝锋,还大着胆子将采集的标本寄往北京,写信给陈艺林老先生。他没想到,数月后,这位填补我国凤仙花属研究空白的植物大家,不仅亲自帮忙确认了这是新种,还手书回信鼓励他发表。

“发表文章需要用拉丁文写,我不懂,又是第一次写,怎么办?只能‘依葫芦画瓢’。”想起那段埋首图书馆的日子,金孝锋不由笑出声,“过程难免窘迫,但最后成文有模有样。给丁老师看,他夸了一嘴,‘你小子,是块料’。”

只是因好奇一时兴起,又有着“最强大脑”记忆天赋,为何执着这条必定吃苦的基础研究之路?

对此,金孝锋先是开了个玩笑,称自己“运气好”,进山如雷达,27年从未空手而归。再追问,他顿了顿,郑重道出一声谢,并非仅对身边的启蒙导师——丁炳扬教授、郑朝宗教授,也包括曾经素笺往来的老一辈植物分类学家,“各个倾囊相授,让我不选植物分类学都不好意思”。

也像是与谁较劲般,研究生期间,金孝锋在繁重的学业外,还走遍了浙江各个标本馆。

金孝锋在查阅研究标本。 受访者供图

时至今日,每当他再去标本馆,熟稔翻开熟悉的台纸,凝视其中形态各异的植物标本,还会想象它们在千万年时间尺度上的生存、繁衍、竞争、分化,直至占据今天的生态位,“分类学是有魅力的。”

野外境况远比想象严酷

7月,酷暑难挡萌动,校园里几株杜英开得正旺。簇簇白花,在午后阵风中簌簌坠下。

“树是常见树,遇到开花的少。”同课题组的青年教师鲁益飞想采份标本,踮脚试了几次,却因枝条柔韧,不敢下手。束手无策之际,金孝锋上前,拇指一顶、发力斜向一折,动作干脆利落。递过去的枝条,花都没落几朵。

“熟能生巧。”金孝锋说,植物分类是门手艺活,“没个三五年功夫,出不了师。”

只是,不同于西方大航海时代诞生的探险家、植物猎人,如今,植物分类工作者的“修行”路径,更多与项目绑定。

从《浙江植物志(新编)》到《Flora of Pan-Himalaya》(《泛喜马拉雅植物志》);从更全面地摸清全省植物资源“家底”,使得浙江成为“十三五”期间华东地区新发现植物最多、密度最高的省份,再到专注薹草,为拥有丰富生物多样性同时又面临生态环境被破坏的泛喜马拉雅地区展开全面的植物调查“添砖加瓦”……每部大型植物志书的编纂中,生命的“大厦”不断垒高。

“虽比不上老先生让花从纸上‘开’出来的功力,但上手描过几百幅,我自己画个植物图鉴,不成问题。”说到兴起,金孝锋从桌底拉出一个纸箱,从中拿出一摞泛黄的纸张,是他从编纂现场“捡”回的手绘图志,再抽出一张前辈画的、一张自己画的,笑问:“还可以吧?”

与诸多科研不同,植物分类离不开野外考察。真正深入现实的山野,境况远比想象严酷。

金孝锋在广西的一次考察,便住在猪圈上的小屋里,睡前“功课”,是把被褥里的跳蚤,一一捉出去。

危险更是无处不在。说起这段经历,他毫无波澜:当时,是在探查路线,研究生走在前,不料跟前草里突然腾起一条眼镜蛇。幸好,他眼疾手快,跨步上前,一把将学生拉开,团队无人受伤。

这样的惊险时刻,对于金孝锋们,不过是寻常谈资。在这群植物学工作者眼里,更令人头皮发麻的,反倒是无孔不入的蚊蠓。此次同行的一位研究生特意买了驱蠓药物,直言南方蚊子多,与恼人的痒意相比,她更怕被蠓虫缠上,“它甚至能钻进眼睛里”。

但与野外真正的挑战比,这些只能算是“小儿科”。

在介绍自己的主要研究对象薹草时,金孝锋翻开一份2019年采自四川康定的标本采集记录,“生境”一栏,只草草写着:路边、河边、荒地草丛中。

记者不免疑惑:这样记,日后再找,还能找着?

“已经记得不要太详细了。”坐在一旁的鲁益飞接过话茬。她说,早年记录才叫简略:“有些就写个‘峨眉山’,怎么办?只能结合物种生长环境等作判断,翻山越岭地找。”

新种的发现,过程也非想象中富于戏剧性和颠覆感。“我们第一反应通常是疑惑。”金孝锋说,发现只是一个开始,更大的工作量在于查文献、跑标本馆,仔细比对,“毕竟,可能只是看着‘新’,深究却发现,这是个几世纪前就被定了名字的‘老伙计’。”

于是,植物分类研究除了苦功与学问,还需几分天时地利的眷顾。浩大的确认工程,自然变迁、人为开发或是生态细小的失衡,都可能让那记录在册的名字,悄然从山林间被抹去,再无踪迹。

“好在,罗盘仪、指南针已是过去式。”金孝锋半开玩笑地说起技术的进步,“鲁老师不用再‘硬扛’。”面对目标植物是参天大树,还需要十几米的“高枝剪”——根据杠杆原理,负重端力臂越长,另一端就越费力,要挥动如此长杆,得从腰腹发力。他比划了一下:“像个耍大枪的。”

争得国际命名优先权

2004年出版的《中国植物志》,80卷126册,凝聚四代植物分类学家的心血。单从书架上搬下这套书,都要花上一整天的时间。更不必说,植物分类学仍有许多疑难问题亟待破解。

研究道阻且长,金孝锋的选择是尽量对自己好一点。为此,他立下一条门规:好汉不赚六月钱——在这个闷热潮湿、蚊虫肆虐的月份,他不许课题组成员贸然进山。他常告诫学生:“出门工作,一定不能苦了自己。”

有时,有学生不能理解老师的“懈怠”。在草木长势最好的时节,怎能因为苦与累,说不干就不干?直至一次野外调查,这个学生因雨后泥路湿滑,结实摔了一大跤,满身污垢、喘着粗气,萌发退缩之意时,他才明白门规的用意。

“凡事放轻松。”事关金孝锋,仿佛没有“苦”字叙事,他总是游刃有余,讲的故事带着生活的热气,鲜活、奇趣:发现的新种,有的是在菜市场找来的,有的是从村民手里“救”下的,“差点被当作喂猪的野草割走了”;科普也如同拉家常,“凤仙花,就是小姑娘染指甲的那种……”

但揉进生活的植物分类,容易“有意思”,也容易细碎,发展难免路漫漫。行业形成共识:一位分类学家穷其一生,只能深耕一两个科属。

“一定要择己所爱。”金孝锋对薹草的兴趣,从本科一直延续至今。作为“环球薹草研究组”3位中国成员之一,他深度参与薹草属整个分类系统的构建,在国际上争得了命名优先权。

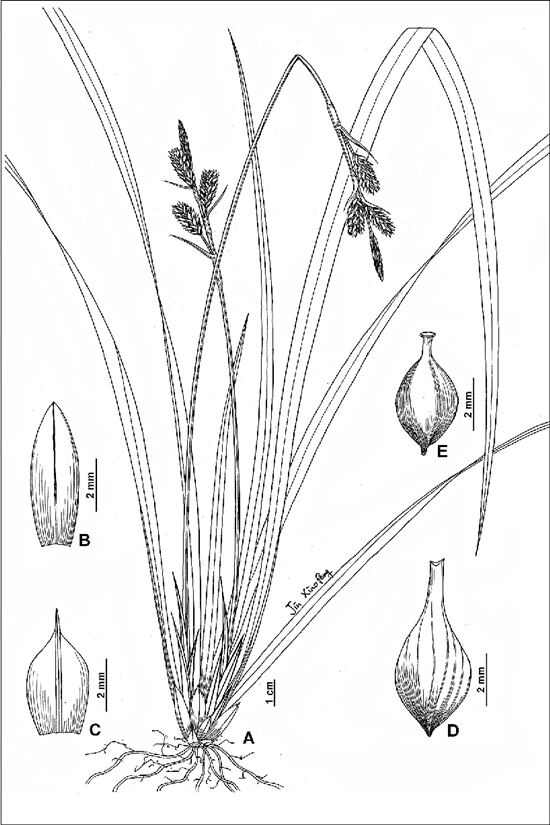

浙南薹草。 受访者供图

“薹草属全球约2300种,我国有近640种,每种都有每种的韵味。”他像是介绍自己的孩子一般,一一翻动标本,“这个新种偏青,小得收敛;那个新种泛黄,大得肆意……”

虽然每个发现,往往以年为周期。即便已是业内专家,在外人看来,金孝锋不过命名发表54个薹草属新种(含亚种和变种)、出版3本专著。他还常被质疑“发现有何用”。

“这是植物学各分支学科的基础。”金孝锋直言,后续研究的开展,必须先拥有一手、完备、准确的“植物户口簿”。这背后,既要熟悉旧物种,又要不断搜集、积累标本,“也离不开团队成员间的分享、几代分类学家的积淀。”的确,随着学科发展、完善,做此研究的人会越来越少,“但现在,还是需要有人做‘修订’工作,去坐这条冷板凳。”

他也忘不了,自己去野外,目睹花开、抚摸古木的悸动。恰如美国生物学家威尔逊在上世纪80年代提出的“生物多样性”理念——“每一个物种本身都是奇迹”。每当厘清某一科、属的植物时,“无需他人知道,也不必谁来表扬。仅仅是研究本身,就足够令人满足。”这是一种源自探索的馈赠,是热爱驱动下的纯粹欢喜。

即便与山川草木相伴近30载,金孝锋依然常被植物打动。比如,午间折回的杜英枝条,做标本实在有些多了。看着散落在地上的白瓣翠叶,他没舍得丢,又做了几份标本,小心收起,给学生上课用——“让大家都看看,这盛夏不期而遇的灿烂。”

记者手记

躬身野外的重要性

这是真正上山才会知道的事——

哪怕是跟着精准的导航,在海拔约百米的小山,找一块400平方米的样地,都不容易。几米距离,都会因为地图上垂直高差的重合,让人迷失在山林。更不用说找一株植物。

辨识植物科、属、种,更难。即便是杭州市区的山,即便是专业的工作者,在现场没有任何参考资料时,识别有难度。但相比真正的野外研究,记者所亲历的,只能算是一次短暂而温和的排练。

在采访中发现,部分年轻从业者连此“演习”都难接受——明明有许多仪器可以代替人工完成这些工作,明明学生测量的数据不一定会用到研究中,为什么非要钻到林子里,惹得满身蚊子包?

有研究表明,基于野外的研究减少了20%,而仅基于建模和数据分析的研究分别暴涨600%和800%,且引用率更高的学术期刊发表的基于实地的研究更少。学术界正把更多的“票”投给房间里的研究者。

这是否意味着野外研究的价值正在衰退?有学者直接指出:野外研究和实习的减少,将直接阻碍生态学研究的进步。

的确,正如著名的“森蒂内拉灭绝”事件所示,植物学家宣称90多种特有植物已经全部灭绝,但经后续调查发现,它们其实都还活在世界的各个地方。如此误判,正是由于野外调查不足所导致的偏差。显然,在人迹罕至的地方,这样的偏差更加剧烈,比如林冠、深海。

于是,为何要躬身野外,答案不言自明——

在生物学的浩瀚宇宙中,分类系统如同一张错综复杂的网,将万物有序地归类。从微生物到人类,从单细胞到多细胞,生物的分类单位界、门、纲、目、科、属、种,不仅是科学研究的基石,更是理解生物多样性和进化历程的关键。

如今,全世界有200余万种已经被人类认识的物种。其中,即便世界上被人们“认识”的昆虫物种已经占到了实际总数的六分之一,但在理论上,还有500多万种昆虫等待人类发现和认识。而且,这个数字并非夸张。

特别是在全球环境剧变的今天,既要有仰望星空的好奇,也要有俯身泥土的耐心,更要在千万次重复观察后依然有求索未知的勇气,才有可能获得新知识、修正旧知识、回答真问题。

链接

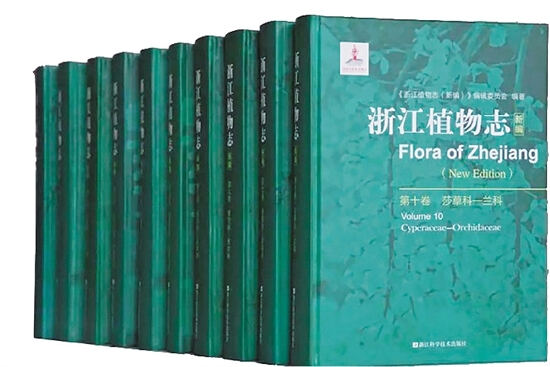

《浙江植物志(新编)》

浙江科学技术出版社

本书由浙江科学技术出版社出版发行。这也是全国第一部省级彩色图文的植物志。

其中,金孝锋主持第八卷(紫葳科至菊科)、第十卷(莎草科至兰科)的编纂工作。

本书的编纂工作于2014年启动,由浙江省林业局、浙江省植物学会组织开展,汇聚了浙江省内教学、科研、生产等31家单位62位专家学者,从酝酿、撰写到修改、成稿、出版,历时八载,开展野外考察400余次,拍摄植物照片100余万张,采集标本5000余号,最终形成了这部共10卷、800多万字、15858张图片的植物志书,较全面地反映了20多年来浙江境内植物资源的现状和变化,进一步摸清了全省植物资源的家底,堪称浙江植物界的“新华字典”和“活档案”。

本书记载了浙江野生、归化及习见栽培的维管束植物262科1587属近千种,每种植物记述形态特征、地理分布、生境特点及主要用途等内容,同时配有2至5幅实地拍摄的彩色图片。比原浙江植物志净增970种,并收录有最近8年间本志作者发表的新属1个,新种100个;新记录科3个,新记录属36个,新记录种266个;新组合种43个,分类修订种130个,多数物种都增加了大量新分布点。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。