在江苏宜兴官渎港远眺“太湖之光”水上平台局部。记者 石磊 摄

8月4日,太湖西北水域。台风“竹节草”离去不久,湖面微波荡漾。一艘42.5米长的蓝白巨轮,在两艘拖曳船带领下,缓缓靠向“太湖之光”平台主体,这是五船首次“会师”,也是一次科技与生态的“会师”。

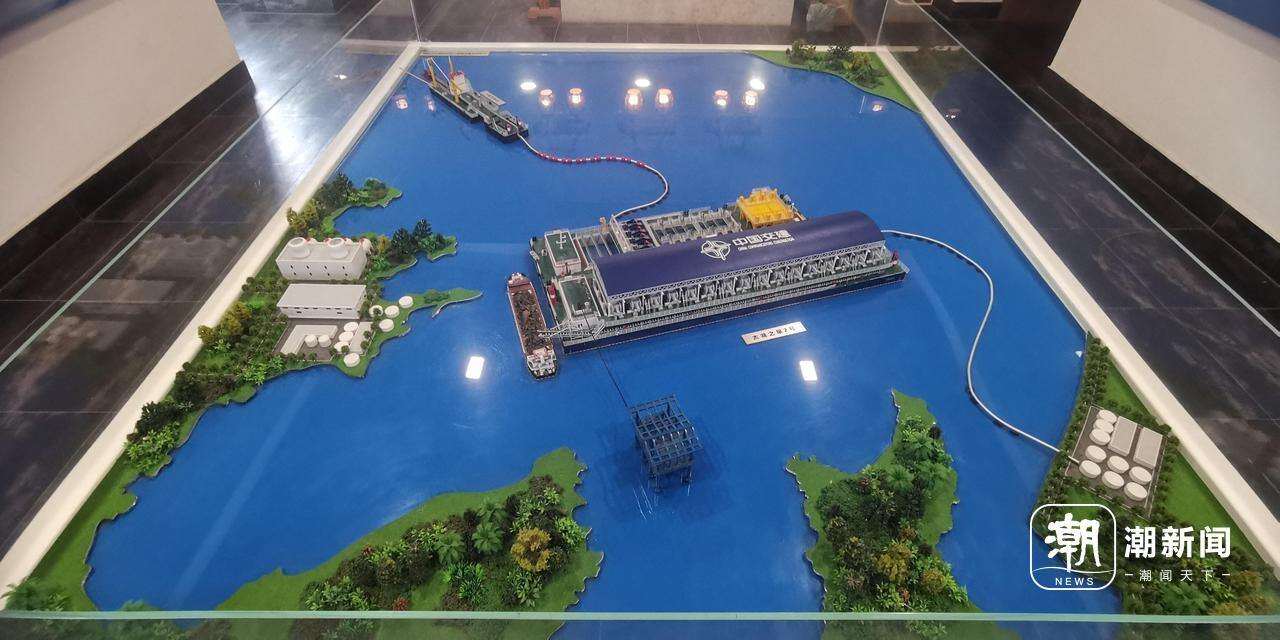

“太湖之光”由5艘功能船组成,包括浚清船、筛分调节船、脱水减容船和余水处理船等。各船分工明确又紧密配合,联调联试后将形成完整的清淤产业链。

这座集清淤、分选、脱水于一体的“水上工厂”,整个平台长约130米、宽约60米,相当于17个标准篮球场总和,被誉为“清淤航母编队”。

“星光”CP,为何而来

太湖,作为我国第三大淡水湖,是长三角生态屏障与水资源调配中心。

“清淤是湖泊生态修复的核心手段。”浙江省生态环境监测中心水环境专家李震宇博士分析,“通过清除底泥营养盐、修复底栖生态,为水体自我净化创造条件。”

2007年起,太湖清淤工程启动,每年需清淤约1000万立方米,以削减内源污染、改善水质、恢复生态。数据显示,至今,太湖无锡水域清淤量占全太湖清淤总量70%以上。2024年3月起,新一轮太湖生态清淤工程再启。

“太湖之星”生态清淤智能化一体平台船模型。记者 石磊 摄

早于“太湖之光”打造的“太湖之星”,被视为“清淤航母”的1.0版,在2024年问世,日处理量5000立方米,是当时全国首创的生态清淤智能化一体平台船。

“太湖之光”相当于2.0版的“清淤航母”,但并非“太湖之星”的简单升级,而是全新打造,日处理量提高至8000立方米。

如今,“太湖之星”和“太湖之光”分别在太湖的无锡市区段、宜兴段水域作业,被称为太湖清淤“星光”CP。

记者来到宜兴市城东港,通过“禾记01号”交通船登上距离码头5公里外的“太湖之光”水上平台。

太湖浚清2号船正在远离太湖之光水上平台1.5公里的水域作业。记者 石磊 摄

在宜兴太湖西岸水域,“太湖之光”1号、2号、3号船静静锚泊。泥浆输送管道如巨蟒盘绕,从湖底延伸至各个船舱。

在“太湖之光”1号船上,泥浆首先经振动筛分,贝壳、石块甚至可乐瓶被剔除。随后进入调理池,絮凝剂注入瞬间,泥水开始分层。泥浆接着泵入2号、3号船。16台板框压滤机同步发力,物理挤压下,泥饼成型,尾水如瀑布泻入下层水池。

淤泥固化全程在水面完成,告别占用陆地面积清淤的传统模式。

在空旷的湖面上,能看到许多根“大烟囱”,几乎高耸入云。太湖清淤项目的承接方——中交天津航道局有限公司是中国第一家专业疏浚机构。该公司太湖项目部副经理辛永涛指着这些“大烟囱”解释:“那是定位桩,每条船一般3根,3个点位可固定船舶。现在看上去很高,还没入泥表示船舶可能要移动。入泥就相当于定锚,上面只露头两米。”

辛永涛指着水上平台西北侧说:“靠近官渎港方向有艘挖泥船,名为‘太湖浚清2号’,也属‘太湖之光’组成部分。它每天在一个固定区域来回拉网式挖淤泥,挖上来的淤泥连同贝壳藻类通过管道输送到‘太湖之光’1号船,先进行筛分。”

2号船的工人正在“压滤车间”熟练地操作着。记者 石磊 摄

记者来到2号船“压滤车间”,只见许多纱窗一样的滤板密密匝匝地来回进退,操作工拿着一根长臂大铁铲不时点戳推送着,有点像在制作大型压缩饼干。在2号船甲板,灰褐色泥饼方正平整,正随传送带滑入运输船。2小时前,它们还是湖底黑臭的淤泥。

1号船,也是这艘“清淤航母”的指挥中心。“这些电脑屏幕组成智能化监控中心,若发生异常,操作工马上能判断问题所在。”中控操作员李庆洋轻点鼠标,屏幕上便显示出“太湖之光总览”“太湖之光1号”“太湖之光2号”等目录,再点开“生产监控”“絮凝剂制备过程控制”“振动筛分监控”等子目录,每一个压榨水箱的高低深浅,每一个压榨泵的数据参数,全都一目了然。

在智能化方面,“太湖之光”引入物联网+数字孪生技术,让太湖成为“智慧湖泊”样本。其智能监控系统可实时监测设备运行状态,实现远程控制和自动化作业,提高作业效率和安全性。“操作人员只需在控制室里点击鼠标,船组就能自主完成清淤、脱水、运输全流程。”辛永涛说。

1号船控制室是这艘“清淤航母”的指挥中心。记者 石磊 摄

说话间,李庆洋再次轻点鼠标,16台压滤机的实时数据跃然屏上。“含水率55%以下,达标!”辛永涛笑着说,“就像把‘豆腐脑’压成了‘豆干’。”

“太湖之光”,国产率达100%

随着“太湖之光”投用,新一轮清淤也将提速。今年无锡全市计划完成650万立方米清淤量,相比传统清淤模式可提速60%,节省工期约90天。

“3年前,我们还曾为是否要进口设备发愁呢!”中交天航局太湖项目部经理李大伟回忆。如今,“太湖之光”实现了五大飞跃:效率再提升六成,日处理量相当于每天清理3个标准游泳池;全离岸处理,省下300亩地;国产化率达100%;油电混动,节能30%;淤泥变资源,价值抵半个工程投资。

以脱水减容船配备的板框压滤机为例,这是关键技术突破之一。它能在两小时内将泥浆压成泥饼,效率是传统设备的两倍。传统设备处理泥浆,不仅耗时久,而且压出的泥饼含水率高,后续处理难度大。而“太湖之光”的板框压滤机采用新型压榨工艺和优质滤板,压力大、过滤效果好,大大缩短了处理时间,提高了清淤效率。

随着“太湖之光”投用,新一轮清淤也将提速。记者 石磊 摄

除了产能提升,“太湖之光”在智能化和绿色化方面也实现跨越式发展。其智能化运行系统构建了人、船、车及作业环境的三维智能监管体系,增强了清淤工作的安全性、精准性和管理效率。

值得一提的是,现在的船组首次采用油电混合动力系统,潍柴发电机在船上,岸电系统也即将投入使用,可根据工况自动切换动力模式,既节能又环保。

“太湖之光”核心装备国产化率达100%。记者 石磊 摄

“‘太湖之光’核心装备国产化率达100%。”李大伟自豪地说,“从用电系统到定位系统,这些技术,都是我国自主研发的。比如,板框压滤机的滤板,我们采用新型复合材料,既轻便又耐用。”

技术的全面自主化,不仅带来性能的全面提升,更让中国在全球清淤设备领域取得领先地位。

“以前,高端清淤设备多被国外垄断,我们只能花高价进口。”李大伟说,“‘太湖之光’投用,证明我们不仅能造出世界一流的清淤设备,还能根据实际需求进行定制化研发。”

淤泥“重生”,变废为宝

“太湖之光”不仅在清淤效率上实现质的飞跃,更令人惊喜的是,它在淤泥资源化利用方面开辟了新路径。

经过处理的淤泥,可用于湿地回填、制作建材等,实现从“废物”到“资源”的转变。

在无锡梅梁湖东岸,一座长约1.75公里、宽约100米的亲水湿地公园已初见雏形。

这里以前是蓝藻堆积、水体黑臭的“死角”,现在20万立方米泥饼被用于地形重塑,种上了香蒲、睡莲等水生植物,吸引了红嘴鸥、白鹭等鸟类栖息,成了市民和游客的“网红打卡地”。

资源化利用探索从未停止。在无锡竺山湖淤泥堆场,压滤成型的泥饼被装上卡车。检测显示无重金属超标,部分送去烧制道板砖,承重强度完全达标。更多的奇思妙想在实验室萌发。中交天航局联合高校攻关淤泥烧结技术——未来泥饼或可变身陶粒、水泥等建材。有人算过账:834万立方米淤泥若全转化为建材,价值抵得上半个清淤工程投资。

湖州师范学院“两山”理念研究院副院长杨建初在太湖流域生活工作了23年,亲眼见证太湖之变。

“太湖清淤新模式能有效削减内源污染,改善水质与生态。而且淤泥变废为宝,转化为陶粒、水泥骨料、有机肥等资源,这不仅仅是物质的循环利用,更是生态价值的重塑与提升,也充分体现‘绿水青山就是金山银山’的理念。”杨建初认为,“这种‘清淤——资源化利用——生态修复’一体化模式,成功地将污染底泥转化为生态建设的基础材料,驱动了湿地生境重建、岸线生态修复和生物多样性恢复,为湖泊构建起更健康、更具韧性的生态系统。”

业内专家认为,“太湖之光”以全离岸清淤模式运行,其投入使用,是太湖生态治理和循环经济实践的里程碑。

夕阳下,湖面上波光粼粼。“现在的太湖水清多了。”无锡市水利局副局长兰秀凯曾担任我国航天远洋测控船远望号船长8年多,他一边巡湖一边感叹,“希望这艘全球首创的‘清淤航母’能够成为同类技术国产化的‘领跑者’。”他对于我国自主设计建设的“太湖之星”“太湖之光”的清淤技术前景非常看好。

治理太湖需要标本兼治。记者 石磊 摄

记者看到,在“太湖之光”附近湖面还有一艘浚清船在定锚作业。“那是当地政府实施的疏浚工程,先拦截蓝藻,再把湖面蓝藻打捞掉。我们则需要遏制住水底蓝藻的生长环境,相当于标本兼治。”辛永涛说。

“看!红嘴鸥又来了!”一旁的人欢欣雀跃,只见成群水鸟正围绕着宜兴市城东港灯塔飞翔,飞入镜头,与湖面之上的清淤场景共同构成一幅和谐画卷。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。