浙江在线5月15日讯(记者 高雅)从良渚古城遗址驱车20公里左右,在杭州市临平区经济技术开发区内,一座如山峰般高低错落的建筑正拔地而起,这便是浙江省首座考古博物馆——玉架山考古博物馆。

玉架山考古博物馆总建筑面积约2.5万平方米,主要展出临平地区史前考古发掘研究成果,计划于5月18日对公众开放。这座省内首座考古博物馆有何特殊之处?5月14日,记者提早探馆,带来一手消息。

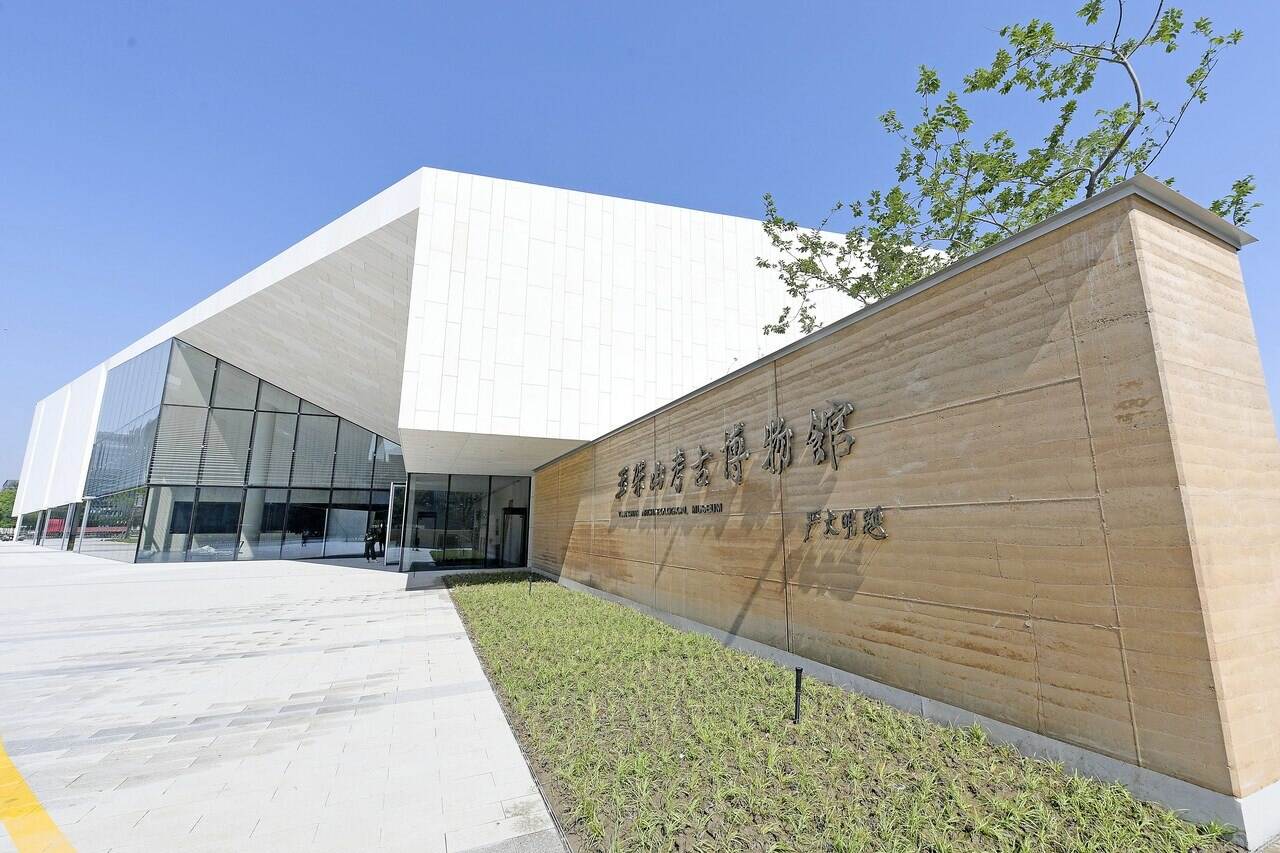

玉架山考古博物馆即将开馆 林云龙 摄

展出约1900余件文物,探索新的展陈方式

走进玉架山考古博物馆内,文物布展工作正在紧锣密鼓地进行中,不多时,这里将展出1900多件文物,分别分布在临平遗址群、茅山遗址和玉架山遗址三大主题展厅中。

在临平遗址群展厅,首先映入眼帘的是惊涛卷雪的“海浪”。七千年前,临平曾是一湾潮滩,长江口和杭州湾沿岸形成了广阔的滨海平原,先民们便在此开始生生不息。千年时光倏忽而过,如今借助科技手段,临平遗址群展厅再次展示了当时的自然资源环境、史前文明发展等,远古的海潮再次汹涌,吸引着后人探寻海退人进、文明初生时的沧海桑田。

另两个展厅也各有侧重,茅山遗址展厅介绍了马家浜文化时期、崧泽文化时期、良渚文化时期、广富林文化时期的茅山村以及茅山遗址的稻作文明;玉架山遗址展厅则着重展示了玉架山遗址的自然环境、环壕兴衰、墓葬习俗以及玉器制造。

“这些文物能够相聚于此并不简单。”站在展厅里,杭州市临平博物馆首席专家陆文宝思绪万千,17年前的场景仍然历历在目。

2008年10月,玉架山遗址被进行抢救性考古发掘,发现了由6个相邻的环壕围沟组成的良渚文化完整的聚落遗址。共清理新石器时代墓葬645座、灰坑30余座、建筑遗迹11处,出土陶器、石器、玉器等各类文物8000多件,是迄今为止良渚文化遗址中单体出土墓葬数量最多、时间序列最完整的遗址。2011年,玉架山遗址入选年度“全国十大考古新发现”。

玉架山考古博物馆内展出各位文物 林云龙 摄

2020年,玉架山遗址的考古发掘工作进入尾声,为了做好后续保护和利用,相关概念性规划设计、保护展示工程方案逐步确定。

陆文宝还回忆起了一件轶事:“曾经有家医药公司计划在此占地建厂,我们听了赶快建议驳回,一定要把遗址保护好,于是与公司协商另寻场地,这才有了今天的玉架山博物馆。”

记者了解到,最初,玉架山考古博物馆并未打算以“考古”命名,最终敲定这个名字,一是避免局限于单一遗址展示,二是注重以考古学理论方法和研究过程展示,区别于其他只展示考古成果的博物馆。

陆文宝举了个例子,比如,在茅山遗址展厅内展陈了四个四面柜,分别按照四个小单元来展出不同地点出土的文物,比如水井里会有打水掉落的贯耳壶,灰坑内则是废弃的文物比较多,器型更加多样。“边整理边展示,这种方式目前是很少有的,相比于介绍考古成果,我们更想遵循考古学的流程来进行展示,包括考古的方法、过程等,让大家对考古这一小众的学科更加了解。”

艺术化表达文物信息,兼具颜值与内涵

虽然还未开馆,但在社交媒体上,玉架山考古博物馆已经提前出了圈,因为“好看”,关于建筑的讨论不在少数。

为了符合“以玉为媒,间架为山”的核心理念,博物馆建筑立面主要采用天然洞石,设计空间以“山形”为意向、以木结构建筑传统的“间架”为空间原型,在东西向将建筑化解为数个并置的展览空间。远远望去,高低错落的屋面和大面积开放式石材幕墙,营造出连绵的山峦意象,给人以无限遐想空间。

“这种非对称堆叠与锐利折线切割的设计,最直接的特点是能带来很强烈的视觉张力。”玉架山考古博物馆设计总监麦子说,不论是几何切割造型、低饱和度的莫兰迪色系墙面、抑或是吸人眼球的时间之梁等装置,都力求建筑风格与周边遗址环境浑然一体。

不仅如此,为了更加吸引观众了解考古知识,馆内设计了很多小巧思,如建筑屋顶采用的种植屋面设计、稻田景观等,既与遗址公园里的稻田相呼应,也暗合良渚文化的稻作传统,让观众沉浸式感受千年前麦浪吹过脸颊的感觉。

玉架山考古博物馆内展出各位文物 林云龙 摄

在施工过程中,曾遇到过不少挑战。博物馆的东西向设有一面长94米的开放式幕墙,为确保幕墙面板安装后的平整度与垂直度,墙面石材安装时,其缝隙宽度和平整偏差均需严格控制在2毫米以内。而在博物馆最南端,存在一个特殊的仰角结构,由五块倾斜墙面交汇而成。因每块石材形状各异,施工团队不仅要保障墙面平整度达标、板块拼接精准对缝,还需在斜边拼角加工与安装环节,实现超高的精准度,对施工技术提出了极高要求。

馆内的各种交互设置也很有看点。在玉架山遗址展厅内,设置了一块巨大的镂空玻璃,可以先透过玻璃观看玉架山遗址的实景,然后再回到展厅近距离了解实物,由此形成体验闭环。同时,玻璃上还安装了电子屏,通过VR等技术与室外遗址巧妙融合,进行实时互动。

谈及如何看待“网红”“出圈”等关键词,麦子表示,某种程度上,建筑本身也可以看作博物馆展陈的一部分,将文物信息用艺术化的方式表达,是为了打破博物馆的千馆一面,让传播途径更加丰富,从而在学科性和大众美学间寻求平衡。“博物馆作为文化传承的重要载体,不仅是连接现在与未来的桥梁,也是连接文物与大众之间的桥梁,我们要做的,就是将这座桥梁搭得更牢固、更结实。”

全年龄、全群体友好,首设无障碍展厅

为了让全年龄、全群体都能共享文化发展成果,玉架山博物馆开设了无障碍展厅,为省内首家。

如何帮助他们了解复杂的考古知识?据临平博物馆副馆长李龙介绍,为了让特殊人群共享考古魅力,玉架山考古博物馆引入了多媒体互动装置、视听装置等,通过盲道、盲文导览、触觉模型、声音剧场等设计,帮助视障、听障朋友更好地理解和体验。

“展厅墙上,张贴的地质剖面,这是了解临平地质变迁的窗口,通过触摸它,观众可以直观感受不同土壤差异,回溯远古时期潮滩变平原的历程。”李龙介绍,通过触摸分属马家浜、崧泽、良渚、广富林文化时期的器具模型,可以探究各文化阶段器具在造型和样式上的特点,明晰工艺传承脉络。

在特殊人群展厅里,关于临平先民吃什么、怎么出行、如何穿戴等展板都已经布置好。“省内首家考古博物馆建成落地意义非凡,这不仅方便了特殊人群感知考古之美,也代表着临平在探索无障碍设施建设上迈出了新的步伐。”临平区残联相关负责人表示,“后续,我们也会提出一些针对性建议,期待着展厅的不断创新升级。”

去年,临平提出打造“博物馆之城”计划,随着玉架山考古博物馆的落地,临平的博物馆建设正向集群化、规模化方向发展:以古海塘博物馆、玉架山考古博物馆等新馆为脉络,各级乡村博物馆、民办博物馆如雨后春笋般遍布全城。在采访中,多位临平市民对记者表示,玉架山考古博物馆让考古现场变为了走进远古历史、感受悠久文脉的重要基地,在家门口就能感受到遗址与博物馆紧邻的幸福感,让历史变得触手可及。

据悉,玉架山考古博物馆将以开馆为契机,举办全国性无障碍论坛,与浙江省考古研究所、浙江省博物馆共建科技保护基地,与北京大学、浙江大学等高校加强文化传播等专业合作,提升文博领域专题研究能级。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。