浙江在线7月13日讯(记者 孙婧宜)提到丝绸之路,你脑海中浮现的是穿越沙漠戈壁的陆上通道,还是当今备受关注的海上航线?其实,在更早的时代,一条横亘草原的丝绸之路已然开辟——草原丝绸之路,是经草原沟通欧亚大陆的商贸大通道。

7月11日,“2025丝绸之路周”在中国丝绸博物馆开幕。该活动由国家文物局、浙江省人民政府主办。本届“丝绸之路周”主题为“丝连古今 路通山海”,特邀巴西为主宾国,内蒙古自治区为主宾省(区)。

同步展出的还有“2025丝绸之路周”活动主题特展“碧色万里:10-12世纪的草原丝绸之路”。随着展览启幕,这条古老商路的神秘面纱被再次揭开。

重温辉煌印迹 揭秘草原丝绸之路的“来路”

1992年7月13日,一支由联合国教科文组织和蒙古科学院组织的国际考察队从阿尔泰山深处的古城科布多出发,驾驶着六辆北京吉普车和十几辆俄罗斯越野车深入泥泞沼泽、崎岖不平的蒙古高原,在跋涉了4000余公里后,8月11日,他们完成了对丝绸之路游牧路线的全面考察,证实古代中国北方确实存在一条自新疆哈密贯穿蒙古高原至辽东的游牧丝绸之路。

这条路,后来被称为草原丝绸之路。

记者 孙婧宜 摄

相较于穿越沙漠戈壁的陆上丝绸之路、扬帆远航的海上丝绸之路,草原丝绸之路在大众认知中相对陌生。草原丝绸之路,是经草原沟通欧亚大陆的最北通道,既是游牧与农耕文明交汇之所,民族迁徙往来之途,亦为东西两大文明对话之桥梁。

史前时期,草原丝绸之路即已存在。在蒙古草原地带,大宗商品交换的需求起源于青铜时代,草原丝绸之路的形成应与之同步。

这一时期,在亚欧草原的中部相继形成了早期的游牧文化,这些文化最大的特点就是“野兽纹”艺术装饰风格的盛行,大多以黄金与青铜为主要质地。在展览的第一部分“草原丝绸之路的缘起”,我们能看到大量带有虎、马、羊、骆驼等装饰动物纹的青铜及金、银制品。这些贵重金属装饰品的交换与流通,既促进了不同地区的游牧文化的发展,同时也开辟了不同地区的商贸通道。

之后,秦修“直道”为其奠基;汉与匈奴的丝绸贸易赖此畅通;魏晋时期“北新道”兴盛;唐代“参天可汗道”辐射辽阔。自汉至唐,匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、契丹等北方游牧诸部从大兴安岭到辽河流域,循阴山,傍长城,越戈壁大漠,出天山,经西域,趋向中亚、西亚,拓展了文明边界。

公元10至12世纪,契丹族在塞北草原建立辽政权,并于漠北高原设立城池、屯田移民,自辽上京穿越草原,通往西域。到了元代,“草原丝绸之路”的发展与繁荣达到顶峰。

60余件一级文物 讲述草原丝路故事

丝绸之路从本意上看是指一条连接东西方贸易的交通要道,但商贸交往中必然引起文化间的交流与碰撞。

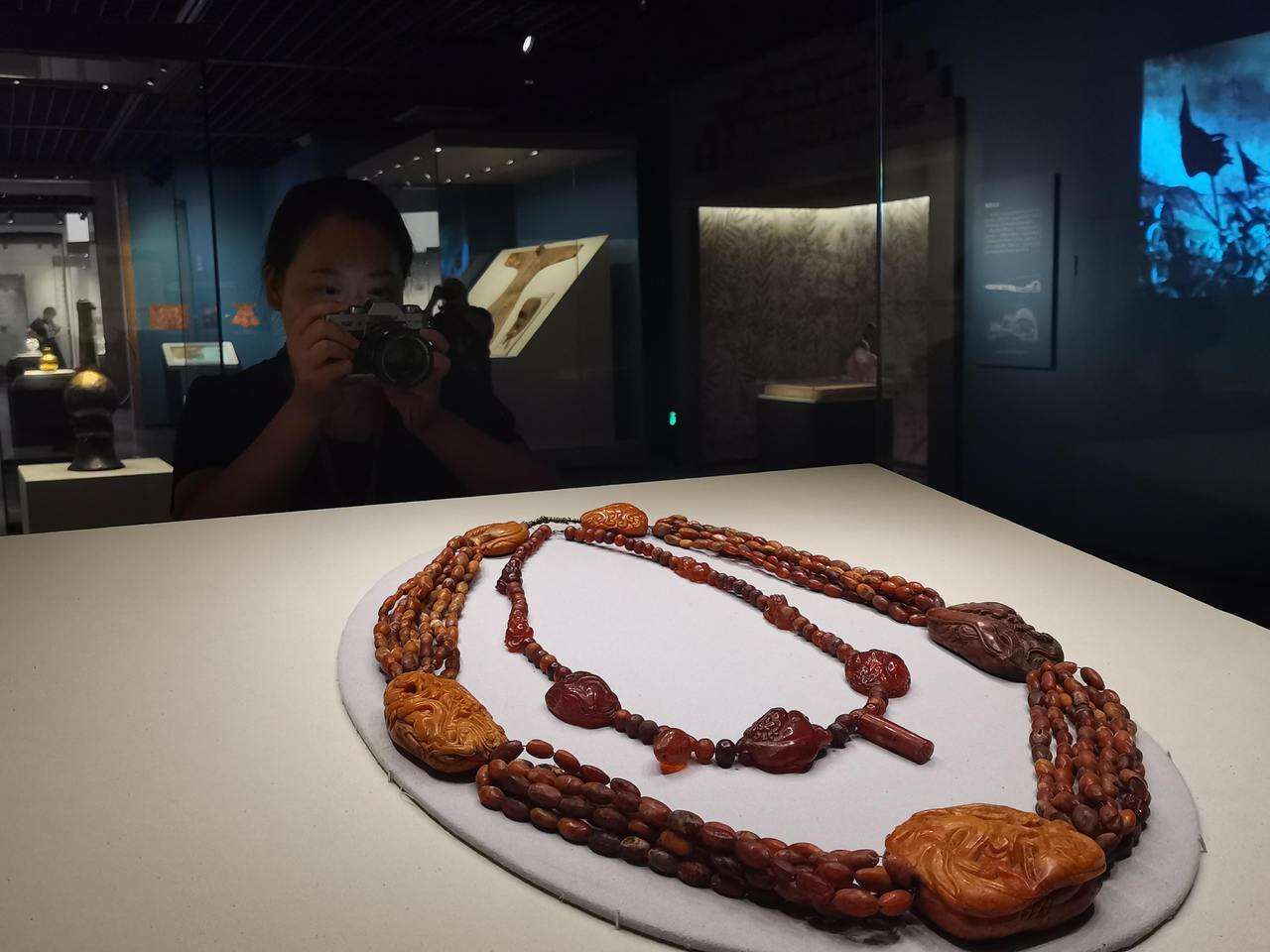

此次展出的“驸马琥珀璎珞”出土于通辽市奈曼旗陈国公主与驸马合葬墓中,用琥珀制作而成。内蒙古自治区文物考古研究院副院长盖之庸介绍,这些琥珀来自波罗的海沿岸,通过草原丝绸之路,来到了我国北方,而在外圈一组璎珞带中,制作者雕刻出蟠龙、荷叶、对鸟等纹路,带有明显的中原特色。

驸马琥珀璎珞 记者 孙婧宜 摄

还有内蒙古出土的辽代“墨绿色带把莲花纹玻璃杯”,它产于当时的西亚地区,也就是现在的伊朗、哈萨克斯坦附近,“这件舶来品是契丹贵族使用的,颠覆了我们对北方游牧民族‘粗犷’的认知,直接反映了千年前草原丝绸之路上的东西方交往的过程。”盖之庸说。

墨绿色带把莲花纹玻璃杯 记者 孙婧宜 摄

草原丝绸之路不仅是连接东西方经济、文化交往的通道,也是连接中国长城以南的中原地区与北方草原地区经济、文化交往的要道。

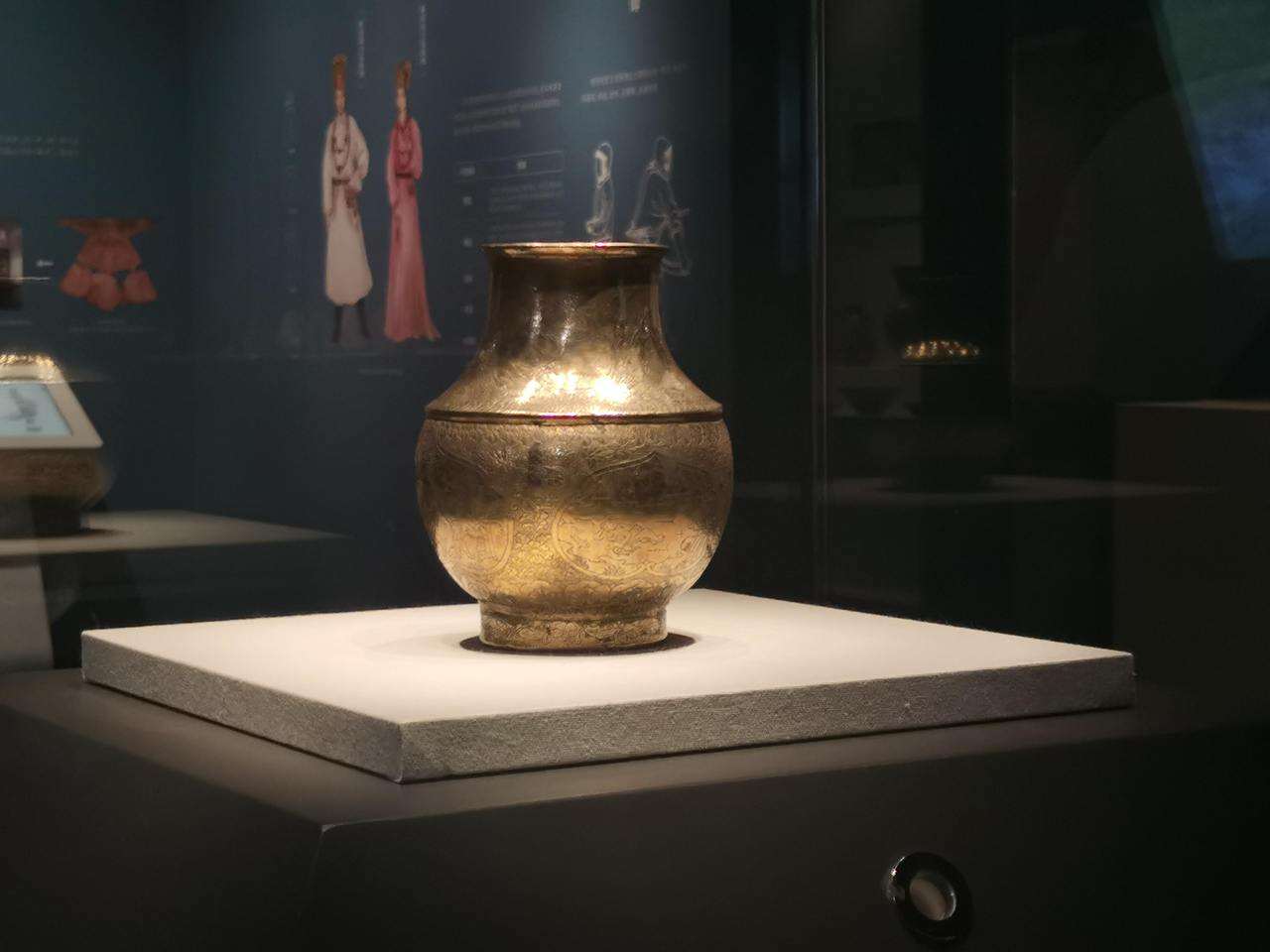

以展出的“折肩孝子图鎏金錾花银壶”为例,其器型属于北方游牧民族的审美,但其颈部、腹部錾刻“劝父尽孝”“卧冰求鱼”等八组《孝经》故事,“主体纹饰体现了当时契丹贵族对儒家孝道的理念已深入人心。”

折肩孝子图鎏金錾花银壶 记者 孙婧宜 摄

吴越与辽交往甚早,作为此次在浙江展出的“彩蛋”,展览还精心策划了“草原丝路的延伸”版块,特别将内蒙古出土的银釦青瓷执壶、缠枝菊花纹青瓷盘与浙江出土的越窑青瓷执壶、越窑青釉瓷执壶、对凤纹盘同时同地展出。

浙江是越窑瓷器的发源地,出产的瓷器沿着丝绸之路上的贸易通道,在内蒙古这片土地上得以完好留存,呈现出辽与吴越文化在密切往来中“你中有我,我中有你”的交融之态。

执壶同时同地展出 记者 孙婧宜 摄

此次特展共展出文物213件(套),其中一级文物66件(套),展览将持续至10月20日。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。