编者按:2025年是“十四五”规划收官之年。五年来,浙江经济总量连续跨越7万亿、8万亿、9万亿。五年间,浙江先行探索高质量发展建设共同富裕示范区,成功举办杭州第19届亚运会、第五届世界生物圈保护区大会,杭州西站等重大基础设施陆续建成,杭州“六小龙”等一批创新型企业接连涌现,《黑神话:悟空》成为全球现象级“爆款”……

星光璀璨夺目耀眼,凡人微光直抵人心。之江潮涌的每个高光瞬间,皆由万千星火汇聚而成。“十四五”规划收官之际,浙江在线推出特别策划《微观浙江·我眼中的“十四五”》,把目光望向我们的身边人,讲述我们的身边事,勾勒五年来的焕新与蝶变。

“十四五”成绩单

“十四五”期间,浙江深化山海协作,山区海岛县实现GDP县县破百亿,设区市之间人均可支配收入最高最低倍差缩小至1.54。推进富民增收,2024年城镇、农村居民人均可支配收入连续24年、40年居各省区第1,城乡居民收入倍差从1.96缩小至1.83。与此同时,浙江民营企业聚焦缩小“三大差距”,积极履行社会责任。“十四五”期间,累计建成定向招工式“共富工坊”2197家,吸纳农村剩余劳动力10.9万人、低收入农户1.4万人。累计实施“万企兴万村”项目4249个,其中7个项目入选全国第一批优秀案例库。

浙江在线10月6日讯(记者 汪雨晨)国庆假期,湖州市南浔区旧馆街道港廊古村落里游人如织,但比游客更早忙碌起来的,是湖州九桥文旅的总经理陈鸳鸳。她穿梭于白墙黛瓦间,逐一确认各个新业态的准备情况,她的身影,已成为这个古老村落清晨一景。

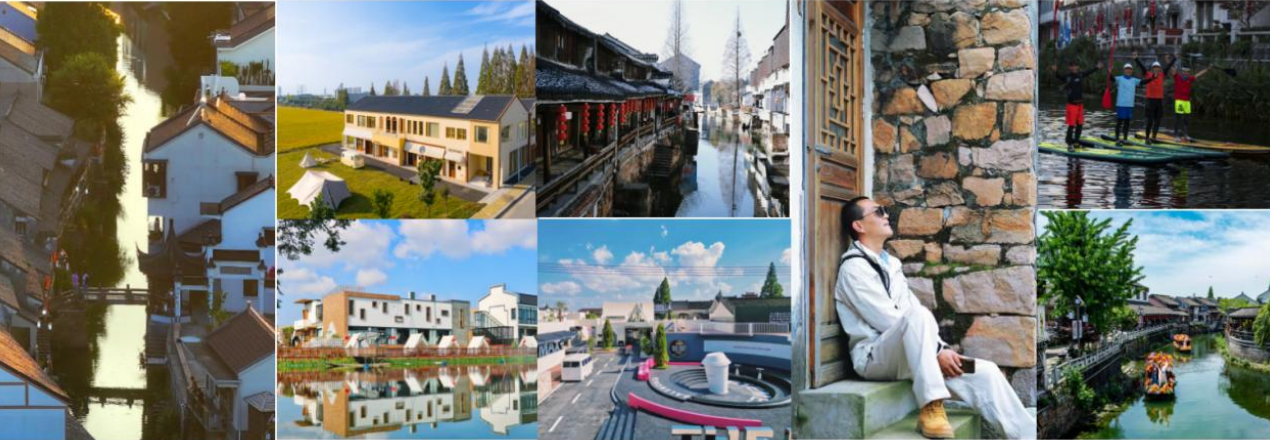

国庆期间的港廊古村 受访者供图

“我是从2019年‘进村’的,到今年,完整经历了整个‘十四五’。”陈鸳鸳说,2019年,她作出了一个让别人不解的决定——放弃学校办公室主任的稳定工作,一头扎进乡村。这个决定源于她对文化传播的重新思考,本硕均攻读汉语国际教育的她发现,乡村蕴藏着许多地道的中国文化。

陈鸳鸳的个人选择,恰与时代脉搏同频。“十四五”期间,浙江发布《高质量创建乡村振兴示范省推进共同富裕示范区建设行动方案(2021—2025年)》,明确要培育农业经营主体,实施十万农创客培育工程,这正是陈鸳鸳这样的农创客能够快速成长的土壤。

带着对乡村文化的重新认识,陈鸳鸳将亲子群体作为核心客群,以乡村文化为素材,开发了一系列农耕野趣活动。她的第一个项目“自在村农场”2019年落地,从此开启了乡村运营之路。“我们的整个过程从单业态运营到运营一个村,再到运营两个村,现在已经运营整个东部片区5个镇。”陈鸳鸳的乡村运营版图逐渐扩大。

在不断的试错与迭代中,陈鸳鸳提炼出一套“乡村运营十部曲”方法论。“十部曲分成前5步和后5步,前5步做规划工作,包括调研梳理、定位确定、文化规划、氛围规划和空间规划;后5步侧重执行,涵盖产品开发、活动策划、传播推广、招商引资和组织陪跑。”陈鸳鸳解释,这套方法论的核心价值在于防止随机试错,“因为老百姓对我们的信任,往往只有一次。”

2025年年初,陈鸳鸳团队开始运营大港廊片区。这个由港胡村、新兴港村组成的古村落,曾经面临木地板行业环境污染、真丝工坊低散小、发展动力不足的困境。基于江浙沪1小时高铁交通圈的区位优势、长三角丝绸全产业链集聚的产业优势,团队确定了以“买真丝、游古村”为核心的差异IP,打造“农文商旅产业融合示范村”的定位。

依托前所未有的交通优势,陈鸳鸳创新提出“青年洄游计划”。“每天早晨我从家打车10分钟到杭州西站出发,27分钟高铁到湖州东站,再打车10分钟到办公室。整个通勤才47分钟。”她以自己的经历诠释着“城居乡业”的新可能,“入乡对于青年来说,不再是非城即乡的艰难抉择,而是城居乡业或乡居城业的高度融合。”

陈鸳鸳进一步将“洄游青年”细分为六类:投钱的“港廊天使人”、投钱又投人的“港廊造梦师”、贡献技能的“港廊青年工匠”、运营社群的“港廊共建官”、内容创作的“游客研究员”以及“旅居者”,为各类青年提供了精准的入乡路径。

港廊新颜 受访者供图

回顾这六年,陈鸳鸳是浙江乡村巨变的亲历者。“最初和村干部沟通,他们不理解为什么城里人会来我们村。现在,大家亲眼看到,空心村真的能变成网红村,村民真的能在家门口赚钱。”如今的大港廊片区已形成地方特色共富模式,村民人均收入超5万元,村集体增收500余万元。与浙江理工大学等13所高校共建的真丝研发与设计合作基地,则为乡村的可持续发展注入了智力活水。

从单体农场到五个乡镇的片区运营,从零游客到年接待5万人次,陈鸳鸳的创业历程,正是“十四五”期间浙江万千乡村农业现代化建设的深刻缩影。“乡村运营是可以干一辈子的事业,不存在什么风口。更重要的是,在浙江,这是一个普通人也能通过努力实现价值的黄金赛道。”陈鸳鸳望着眼前熙攘的古村说道。在这片充满希望的田野上,政策的阳光与奋斗的汗水,正共同浇灌出新时代乡村振兴的硕果。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。