1634年,崇祯七年,80岁的董其昌终于告老还乡,从35岁走上仕途,他的一生,为官十八年,归隐二十七年。

无疑,他是一个人生赢家。官场上,他极具政治智慧,做过皇帝的老师;艺术上,他留下了大量的书画作品,以及著名的《画禅室随笔》。

389年后,2023年6月30日,就在董其昌的老家,上海松江,“中国历代绘画大系”成果展·上海松江特展开幕。这也是自国家博物馆大展以后省外巡展的首站。

我们知道,绘画大系收录的作品浩如烟海,即便是国家博物馆展览的巨型体量,也仅仅展出了“大系”收录作品的1/7。

那么,这次特展是怎样选的画作? 策展的背后又有哪些故事?

选画难,找画难

一个展览就是一个故事。松江的故事自然离不开董其昌。

“从内容上说,展览地处上海松江,展览不是国博‘全景式’的展示方式,而是结合地方文脉,根据地方特色,以图读史地进行文化线索的梳理。”本次展览负责人周懿接受潮新闻记者采访时这样说。

因此,策展一开始就确立了是以董其昌画论为核心线索。

晚明董其昌的绘画理论影响了明清近百年的绘画理论研究,一直到今天还有很深的影响。我们在学艺术史的时候,绕不过董其昌提出的“南北宗论”。

周懿说,如果不看到画作,实际上很难理解“南北宗论”的真实意味,它不是指地理上的南、北方, “南”和“北”是一种绘画终极目标的不同追求。

在董其昌画论中提到的“南北宗”的代表,一位位都是中国艺术史上的丰碑式人物,他们的作品被世界各地的重要文博机构珍藏,想要一次性全览作品真容,几乎没有可能性。但是“大系”的数字化成果,使得这成为现实。

但是,如何将董其昌写的文字的抽象的“画论”,通过作品的展示来直观触达观众,哪张画可以顺利地把画论的某个内容展示出来,选画就很有难度。

“要快速地从四千件作品中找到需要展览的作品,并精准上墙,还要满足展览的审美,难度非常之大。”周懿说,“我们梳理了董其昌画论提到的南、北宗画家的名录,将两方的作品分别成组展示。这里不是要对比两方孰高孰低,而是终于将原本抽象的艺术理论,能够清晰直观的呈现给观者。”

另一个难题来了。

元代时期,松江有著名的“天马山三高士”杨维桢、陆居仁和钱惟善,但是三高士的书画作品传世非常少。

策展学术团队挖掘了大量资料,就是缺少钱惟善的作品,正在一筹莫展的时候,周懿找到了一篇文章,文章里说钱惟善曾在南宋赵黻的《江山万里图》上有过题跋。

这幅作品长近10米,当她缓缓移动图像沿着滔滔江水“咫尺千里”的画面一路到尾跋的部分,显露出钱惟善的题跋书法时,难掩心中的激动,她给策展团队的小伙伴们打了好几通电话,“三高士的作品,总算齐了!”

“做一个展览,我们就是要通过地方志等内容的研究,结合“大系”的数字资源成果,去重新发掘过去艺术史上某些缺失或被忽视的部分,这也往往是策展的一个难题。“周懿这样介绍。

从技术提升方面来说,这次展览高清数字打样稿在印刷和装裱呈现方面采用了更高的技术。“像中国古代绘画大量的手卷,展开后非常长,尾跋上有很多历史信息,一般展览或出版我们只能看到画芯部分,而这次我们把这些尾跋的信息都展示出来了。”

人、城和绘画

这次展览所在地是在松江云间的第一展厅,隔水相望的是上海五大园林之一的醉白池公园。

学界也有一种讨论,认为这里曾是董其昌的私人园林。

所以本次展览展陈的设计中,总策展人王小松希望空间整体传达出一种江南的人文意境。

他带领设计团队,也是设置了很多小的巧思,灵感多参考江南园林风格,与醉白池景观相呼应,在展厅搭建了园林门洞、花窗等小景,还以古典家具设置了场景式的空间。

展览的对接工作持续了近一年。为了做好设计策划,设计团队走进园林景观,采风,拍摄大量的实景资料,比如门、窗、园林花艺等等,进行研究和学习。

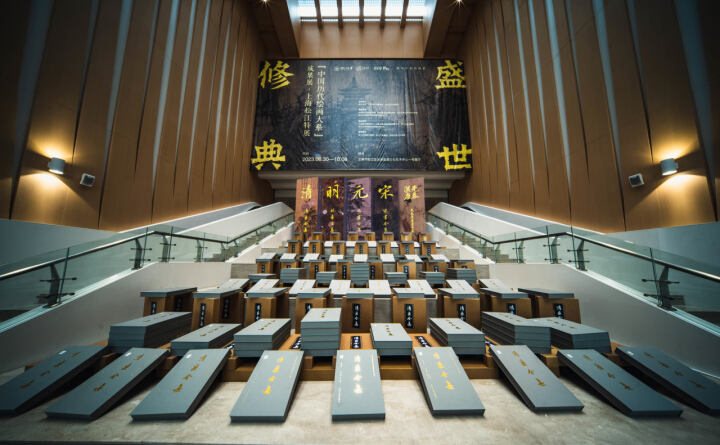

在一楼大厅,最醒目的是一座塔,8米高的藏书塔,展示着全套大系书籍。

这也是王小松教授设计的,美观和震撼是肯定的,但考虑安全底线,在前期一直被各方面否定。

技术施工团队一直没有放弃,谨慎求证,多次实验,与不同部门论证可能性,最终克服重重困难,把不可能变为可能。塔高8米,重近1吨。

走进展厅,可以感觉置身在江南园林,在观画的过程中,也可以移步异景感受空间的微妙变化。

在展览的尾声,有一件2倍大的《千里江山图》灯箱长卷贯穿整个20米的空间。

400多年前,董其昌就是在他的文房中写下了影响深远的《画禅室随笔》,这样的造景,也是希望引导观者步入画境,对中国传统文化生活有一种更为立体地感受。

《千里江山图》的尽头,通向一水之隔的醉白池公园。一面是“千里江山”,一面是江南园林。

正如上海市松江区政协副主席、区文化和旅游局局长金冬云所说的,“江南”实际上是一种美好生活中国范式的意象。展览的脉络旨在讲述古、今时间维度下,人、城与绘画的关系,构筑江南精神内涵的文化场域,呈现“中国历代绘画大系”所反映的中国古代绘画的宏富成就。

每天走路2万步,通宵布展

布展的背后是一群人的日夜努力。

布展进行了一个月时间。在开幕倒计时10天,即将步入冲刺阶段,周懿二阳了。为了不影响大家的工作,她自觉回家隔离。

发烧、咳嗽、全身骨头疼,每天跟团队远程办公。二阳第4天凌晨2点,结束电话会,一测核酸,阴了!第二天下午,她就立马收拾行李出发前往松江。

因为行李、设备比较多,自驾开车前往,开一段就要到高速休息区休息。原本2个多小时的车程,足足开了4个小时。抵达已是夜里九点多,团队还在加班。非常热情地欢迎她归队。

主展厅在4楼,1楼大厅也有装置,布展期间要上下两头跑。由于建筑设计的特殊性,上楼下楼,爬楼梯是最方便的。周懿每天的走路20000步。“大家在场馆走路都是捂着腰,一看到爬楼梯就心发慌。好像在爬泰山登顶。”

由于建筑是综合体,二层是图书馆区域。白天只能进行无噪音施工,大量工程放在晚上进行。团队、馆方、技术施工人员、志愿者都是咬紧牙关。

周懿记得,最后一天晚上,至少有40人的团队在进行不同责任分区的工作。不同团队相互送红牛,见面就相互加油鼓劲:“师傅这个墙做的漂亮”“同学,你负责的区域真快”“你的展签贴的平”……

累了就去办公室换班睡觉,你睡2小时,他睡1小时,换班着上。大家都是说“你先去睡一会,这边我先顶着”“我昨天睡的多,今天我来”……

上海同济大学的6位学生,结束期末考试就加入到展览的布展过程中。

每天从学校到场馆路上要1个半小时。开幕前一天晚上,让他们早点回去,不愿意走,坚持工作到凌晨3点。参与清点展品,展厅讲解,作品上墙等等工作。

“还要感谢很多外援,杭州博物馆的温玉鹏老师、嘉兴美术馆的杨俏霞老师、程十发艺术馆的陈号先生,下班后来到布展现场,一起通宵布展。有的人还吃着止疼药,带病工作。”周懿说。

6月30日上午6:59,行政女孩芝芝发来信息:“周老师,吃早饭啦!”

还在展厅的周懿猛然发现,新的一天就这样开始了。

(照片由策展方提供)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。