浙江在线2月20日讯(记者 梅玲玲 林霄 市委报道组 蒋君)世界上最远的距离,是我站在你面前说话,你不知道我说什么。如今在不少地方,乡音正在渐渐淡出,很多小孩子根本听不懂方言,更别提用方言交流了。

如何能让这份乡愁乡情乡味保存下来、传承下去?在浙西小城江山,76岁老人赵普义一直在做这件“有意义的事”。赵普义痴迷研究江山方言22年,让它不再只是口口相传的语言,还能可读可写。

十年磨一剑,形成七十万字书稿

“老头子,跟我出去买菜。”

“老头子,出来吃饭啦。”

“老头子,吃完晚饭,出去走走。”

……

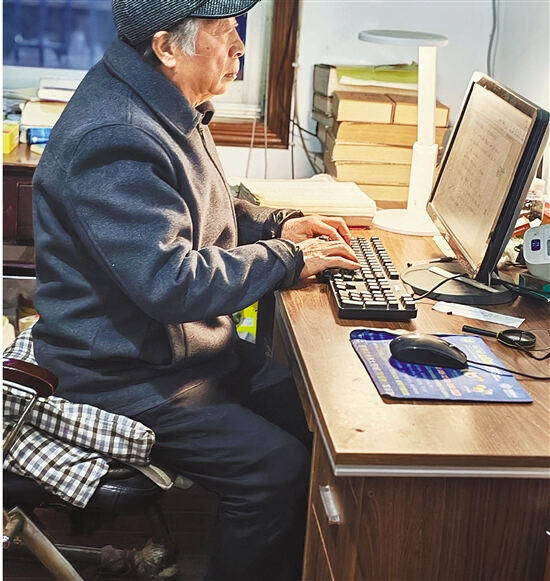

一张桌子、一台老式电脑、一个放大镜,在一个不到20平方米的书房里,摆放着《辞海》《辞源》《汉语大词典》《古代汉语》《音韵学》《方言大字典》等数十本书籍,赵普义经常一待就是一整天。“每次他一钻到方言里,就像着魔了一样,没日没夜。”他的妻子章凤彩时不时要借着买菜、散步等理由,拉他离开书房稍作休息。

“我之所以喜欢研究江山方言,是为了让江山人更清楚地知道‘我是谁’。”一说起方言,眼前这位说话轻声细语的老人,就变得滔滔不绝。在赵普义看来,方言不仅是一种语言,更是联系家乡人情感的纽带。

赵普义在编写《江山方言辞典》。 受访者供图

“研究江山方言,我占尽了天时地利人和。”赵普义清楚记得,2003年,他从江山市文化局局长和文联主席的岗位上退下来,那时江山掀起一阵研究方言的小高潮,本地一些学者希望通过出书、出词典,让江山方言以文字形式留存下来。为此,江山邀请了时任全国汉语方言学会理事、浙江大学教授、著名方言研究专家傅国通教授等一众专家来江山,开展江山方言研讨会。在与他们的交流中,赵普义对江山方言产生了兴趣。他发现江山方言非常古典、高雅,很多江山方言的发音都是古音,具有重要的研究价值。

退休后该找点什么事情填充生活?要不研究江山方言吧!想到自己是土生土长的江山人,每天浸泡在江山方言的语境中,加上大学里学的就是汉语言专业,可以发挥专业所长,赵普义一头扎进了江山方言的研究中。之后的十年时间里,赵普义形成近70万字的书稿,整理出仍然活跃在江山人口中的4489个单字、675个古语词、1291条熟语、俚语以及2278个江山方言特有的基本词汇,并使用江山话拼音与国际音标注音,编著出版了《江山方言》。打开这本书,可以看到傅国通为其作序并给予了高度评价——它实实在在地展现了江山方言原生原态的全体面貌,可谓“五脏俱全、五体齐备、五官无缺”。

2013年8月,浙江方言研究中心的王洪钟教授找到赵普义,告诉他江山方言已经入选北京语言大学语言研究所曹志耘教授主持编纂的“中国方言文化典藏”丛书的一个方言点,邀请赵普义合作。就这样,赵普义又开始为编著新书忙碌。4年后,《中国语言文化典藏》(20卷)出版,江山方言是其中一个分册,里面有大量的实物图片和场景图片。

对后人负责,两个词琢磨了四年

书桌上,一本《汉语大词典》摊开着,破损的书脊被五六条胶带固定着,词典的前几页因为频繁翻阅已经有脱落的迹象。“这本词典从我研究江山方言开始就跟着我,如今也上岁数了。”赵普义告诉记者,方言说说容易,但一般人都是知其然而不知其所以然。要把方言准确“翻译”出来,不仅要通晓音韵学、历史学、民俗学等知识,还要查阅材料、深入实究、通盘思考、逻辑推证。

虽说研究江山方言最初只是为了充实退休生活,但赵普义对自己有一个最基本的要求:对后人负责,尽力不出差错。为此,除了翻阅查找资料外,一有空余时间,赵普义就揣着本子和笔跑到乡下,听地道江山人讲话,随时记录。遇到不确定或者比较陌生的词语,他会反复向他们请教。

“研究方言最难的一件事就是破译江山方言的本字,它本来的意思是什么。”赵普义发现,如果本字研究不出来,那就写不出真正的江山方言。

譬如“手甪撑,骹腹𨅝”,它描述的是人身体的两个部位——胳膊肘、脚后跟。在江山,这两个词是用于验证一个人是不是地道本地人的重要依据。但令人尴尬的是,江山本地人也不知道这两个词为何表达是这两个身体部位,也写不出这两个词的本字。

赵普义(左三)走进江山石门小学,跟师生讲解江山方言背后的故事。 受访者供图

这两个词的本字要怎么写?表达的又是什么意义?为了研究他们的读音和本字,赵普义前前后后琢磨了四年。

“那段时间,我走在路上,坐在家里,甚至睡觉的时候都控制不住地想着这两个词。”赵普义回忆说,偶尔还会出现喃喃自语的情况。“我以为他魔怔了。”章凤彩一度难以理解丈夫的执着。

两个词语中,最难破译的字是“骹腹𨅝”中的“𨅝”,这个字义和读音要如何统一?一天早饭后,被妻子拉去公园散步的赵普义,脑海中突然灵光一现,“每次走路,脚后跟都支撑着我的身体,最后一个字有没有可能是‘支撑’的意思?”,想到这里,赵普义顾不上散步,赶回家翻开各类字典、文献。终于,在《汉语方言大词典》中,找到多种方言中这个词的用字都表示“支撑”的意义。之后,赵普义又在《汉语大字典》中找到了𨅝字,并根据江山的音韵规律,确定了读音“dang”。至此,这两个词语终于被破译。

赵普义笑着跟我们分享,嘴角不自觉地上扬,时隔多年,依然能从他的笑容中感受到当初的喜悦,江山方言在他的表述中有了真切的画面感。

研究不止步,编写方言辞典

出了书,成了研究江山方言的“专家”,赵普义的方言研究之路并未停下。“他哪闲得住?”章凤彩无奈地摇摇头。

闲不住的赵普义,时常觉得时间不够用。他在系统研究的基础上,发现江山话难懂的原因,首先就在于“古”。在江山方言里,可以找到很多上古读音、上古词语和上古语法,他希望把江山方言这块“宝藏”能够挖掘出来供更多的人欣赏。

陈旧书桌上,与破旧的词典相对应的,是赵普义电脑里丰硕的劳动成果——江山方言辞典电子版文稿。点开翻阅,无论是框架还是内容,都已初见雏形,每个字都标注了国际音标和汉语拼音。“为了让读者更好理解每个方言背后的意义和江山文化,我都尽量引用日常词、句进行解释,方便大家进一步理解。”他解释道,《江山方言》虽然收集了众多江山方言,但还有点美中不足,书中既有古语词,又有基本词汇,每个大类下面又有20余种小类,想要快速找出某个词句并非易事。为了解决这个问题,他一直在编写《江山方言辞典》。截至目前,他的电脑里已经存放了90万字的稿件,“已经完成了第三次校对。”

在赵普义的影响下,越来越多的人踏上了对江山方言的研究、传承和保护之路。

在江山市档案馆,当地把江山最正宗的“土话”以文本、音频、视频形式立体记录下来,将江山方言资料真实、完整地搬进档案馆;江山婺剧研究院院长郑华敢与文艺工作者陈宏君一同创作了方言歌曲《乡音铿锵》,江山许多年轻人因为这首歌爱上了乡音创作,并把乡音带到更远的地方。“00后”小伙伍席言,将铿锵的乡音变成了一首首时尚的Rap歌曲,在大学生说唱舞台上燃爆全场,还登上了热搜。

令赵普义感到高兴的是,“江山方言”目前已被列入衢州市级非物质文化遗产代表性项目名录,正在准备申报省级“非遗”。江山方言的传承之路越行越宽。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。