伴随海洋经济的蓬勃发展,人类对深海领域的探索欲望愈发强烈,这进一步催生了相关技术的飞速发展。作为集新型材料、数字技术、智能技术等于一体的高科技装备,水下机器人对探索深海世界、研究深海科学、开发深海资源、开展深海实验、构建人类深海基地、促进海洋强国建设等都有着十分重要的意义。

浩瀚深蓝之下,一群特殊的“探海者”正悄然改变着我们对海洋的认知与利用方式:它们潜入海平面下数十米,翻转腾挪,为船舶“洗去”贝壳和海藻;它们还能沉到数千米的幽暗海底,探索深海生物密码……

这群特殊的“探海者”,正是近年来迅猛发展的海洋机器人。在占地球表面积71%的海洋中,人类探索的足迹仅触及5%的区域。海洋机器人的应用创新,无疑成为我们探索深海、建设智慧海洋的有力助手。

最近,在杭州举行的“浙江海洋机器人‘场景需求与产品技术’对接交流活动”上,浙江省各大研究机构及企业现场展示了长航程无人潜航器、深海软体机器人、仿螳螂虾水下机器人等超50款各类海洋机器人。浙江省经济信息中心负责人透露,海洋机器人产业已成为撬动“万亿级蓝海市场”的战略支点。

海洋机器人是什么?它们将来会怎样改变你我的生活?

深海探究的“眼和手”

对东海实验室海洋机器人中心主任陈家旺来说,海洋机器人是可以参与海底油气管道和海底电缆健康的定期检测的“新同事”。这些埋在海平面百米以下的“血管”正承担着海底能源输送的重任,与人们的生活息息相关。

陈家旺和“海马”号无人遥控潜水器。 受访者供图

一旦出现险情,陈家旺会先派出“侦察兵”——船拖曳式磁探测器。它可以精准定位海底管道或海缆的位置,并测量埋深、水深等数据。“海底金属管缆的磁场是可以探测的。含磁性材料的金属管缆会有较强磁场异常信号,这可以帮助我们初步找出管缆路由问题。”

此外,有缆远程遥控海洋机器人(简称ROV)还可以携带高频侧扫声呐,对管道进行精细的“体检”。它可以进行自主判断,通过接收到的声波信息或者近底光学图像信息,构建海底管缆的外观或缺陷,来评估它的健康状态。而在海底管道的日常巡检中,轻便灵巧的管道机器人能从管道的一端“游”到另一端,通过搭载的多种传感器感知管壁的变形或缺陷,并做好标记。

深海资源的勘探,需要下潜至几千米甚至万米以下的海域。那里埋藏着可燃冰、多金属结壳、特殊生物等深海资源。“这时候我们会用到不带缆的自主水下机器人(简称AUV)或载人潜水器(简称HOV)进行深海资源调查。它们不受缆制约,可根据设定好的路径程序在海底展开巡航,或由潜航员进行深海底现场操控和作业。”陈家旺介绍。

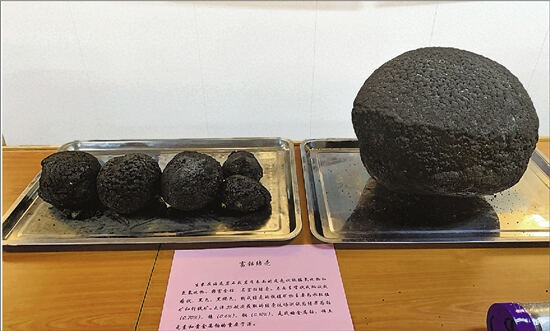

深海蕴藏的重要矿产资源之一——富钴结壳。 受访者供图

在陈家旺的印象中,国内最初的海洋机器人基本用于海底资源勘探以及海洋工程等领域,多以水下观测为主,关键部件大多从国外进口。而现在,国产海洋机器人自主化和智能化水平越来越高,在深海资源勘探、海洋油气生产、水下考古、海上风电运维、救捞等应用场景中起到越来越重要的作用。

今年3月,杭州企业中科星图深海科技有限公司科考队搭乘“探索三号”科学考察船,完成了年度共享航次任务。其研发的“海鲸”系列AUV在南海完成了常态化运行的多项功能验证。

中科星图深海科技有限公司相关负责人介绍,“海鲸”身上搭载着相机、声呐、探测仪等各类感知设备,能够代替出海作业的人去获取精细的海洋信息数据,并将其存储在设备内部。在强大算力支撑下,这些海洋数据可以生成可视化产品及实时模型。

从人力到机器力的转变,背后是国内深海科技几十年来的奋斗,是经年累月的研发和试验。据悉,起初,很多传感器并不是为了无人潜航器而设计的。为了让它们能够投入使用,科研人员将其从实验室带进湖里,再从湖里带进海里,不断进行磨合调试。“目前,我们的AUV最深可以抵达水下6000米,从设计、测试到生产应用,全部实现自主化了。”该负责人说。

“蓝色牧场”的智能伙伴

海洋机器人的价值不仅在于探索未知,更在于解决眼前的生产难题。

夏天原本是三门青蟹养殖户吴伟快最头疼的季节。他的基地里有上千只工厂化养殖的青蟹,5个工人都管理不过来。“工人都五六十岁了,总是上夜班,操作的时候容易被青蟹咬伤,天气又热,很不方便。”

海水蟹池塘养殖升级为工厂化立体养殖后,原本住在一个池塘里相互厮杀的蟹,纷纷住进了立体式的“单间公寓”。工厂化立体养殖大幅度提高了养殖密度和产量,但也让人工投喂、观察的作业强度大大增加。宁波大学海洋学院水产系主任史策想到:能不能让机器人去做这个事情?

他希望,一方面,机器人可以根据蟹的进食量进行合理投喂;另一方面,机器人最好还能够进行巡检,及时关注蟹的状态,便于在蜕壳期及时收获美味的软壳蟹。

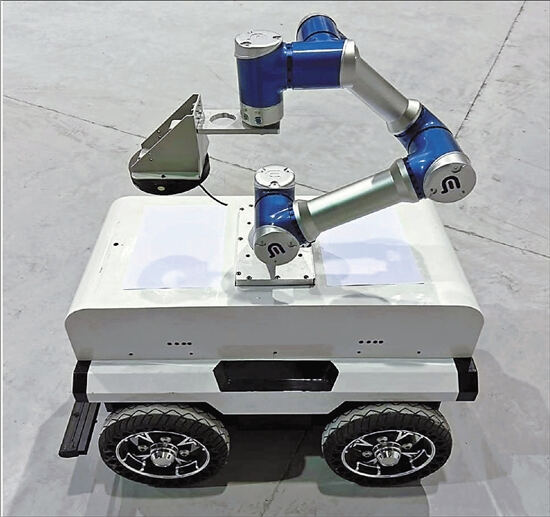

基于对蟹类行为的长期观测数据,史策团队开发了海水蟹食欲判别模型。“通过实时获取水质传感器监测的温度、盐度、pH值等参数,并关联青蟹发育阶段,该模型可以量化预测青蟹的摄食量。机器人依据预设路径,利用可伸展机械臂实现精准分层投喂。”

海水蟹投喂巡检机器人。 受访者供图

有时候,模型也会出现偏差。比如蟹“心情不好”食欲下降时,饵料剩余较多,搭载了摄像机的机器人就会对残饵进行识别和定量分析,并矫正投喂量。“识别到‘两个蟹’的时候,它就会自动报警,提醒工作人员蟹正在蜕壳,要及时收获软壳蟹。”

在耕海牧渔、建设“蓝色粮仓”的进程中,海洋机器人正大显身手。史策介绍,除了陆基工厂化养殖之外,深远海养殖也是现代渔业发展的必然趋势。在深远海进行投喂、网箱网衣清洗等工作,传统的人力操作十分困难且危险。“海洋机器人的介入有助于缓解深远海人工作业困难的问题,促进深远海养殖业的发展。”

浙产海洋机器人的产业化应用尝试,不仅在省内。在东南沿海地区的海洋牧场,一场实地验证正在进行:柔软的仿螳螂虾(俗称皮皮虾)机器人正在人工鱼礁间灵活地穿梭着。靠着5对仿生腹足和柔性脊柱,它的运动速度可以达到每秒1.2米。

浙江理工大学产业学院副院长陈刚介绍,它可以检测海洋牧场里生物的分布种类、数量以及它们的生长情况,为海洋牧场建设和人为干预提供信息。

为何选择仿生机器人?陈刚解释称,传统的ROV和AUV更多只能在开阔水域使用,难以应对珊瑚礁等较为崎岖的地形以及海底环境。针对这一情况,陈刚在观察了很多海洋生物的运动方式和骨骼结构后,将河狸和螳螂虾作为仿生对象进行机械研究。

“河狸有四肢可以爬行,同时后肢上还有脚蹼,可以在水中游动,是一种多栖动物,还被称为‘水坝建筑师’,作业能力很强。而螳螂虾在狭缝中可以灵活穿梭,展开追踪。”陈刚说,仿生式的海洋机器人不仅活动更灵活,还可以搭载传感器进行监测,并用手爪进行作业。在海洋牧场之外,他期待这些“萌物”能有更多的应用场景。

让海洋机器人更“聪明”

向海图强的号角越吹越响,海洋机器人的建设还有很长的路要走。

“海洋机器人的智能化程度还远远不够,跟陆地机器人比至少要落后10年,可以突破的空间很大。”南通海洋高等研究院执行院长陆慧敏表示。

陈家旺则指出,水下通信实时性、电池续航能力,以及多类型集群协同能力仍是当前无缆海洋机器人发展亟待突破的关键技术。

能否让大模型赋能海洋以克服瓶颈?这成了浙江大学陈华钧教授2023年初开始研究的核心课题。

2023年,他和团队推出了OceanGPT-1。这是一个提供海洋领域的专业知识的问答模型,但陈华钧觉得这远远不够。“海洋覆盖了全球超过71%的面积,蕴含着丰富的、未知的资源,对于国家战略来说,进行探测研究至关重要。”因此,让大模型与海洋机器人深度结合,成为OceanGPT-2的主攻方向。

在深海中,海洋机器人接收到的信息不只是简单的图片,而是难以捕获的水下声波、更多频段的海底光谱、错综复杂的海底观测图,原始数据量大且知识密度低,处理起来也极耗算力。

然而,不管是声呐图像的处理,还是海洋专业数据的分析,都是现有通用大模型无法应对的,“有时候测试下来,对于一些专业问题,通用大模型的幻觉率甚至会高达百分之七八十,这在海洋研究的专业领域是不能接受的。”

在来自浙江大学海洋学院、东海实验室等合作团队提供的专业数据支撑下,多模态的海洋数据被输入进OceanGPT的大脑,让它展开神经网络学习。而专业的知识语料库不仅有助于合成更严谨的知识指令,监督大模型不去“胡编乱造”,还能不断推动其学习新知和纠正错误的回答。

此外,海洋机器人进入海底后,面对的最大问题是如何进行高效通信。如果能在海洋机器人上部署可在端侧直接运行的大模型,不仅能直接驱动机器人的自主行动,还能在本地将多模态感知数据实时转化为文本信息,再以文本形式进行通信,从而大幅提升通信效率。

陈华钧将手比成碗状:“我们正在推进部署轻量化的OceanGPT大模型一体机,其体积也就这么大。从能耗和体积考虑,很多型号的海洋机器人是完全能搭载的。”

原本的海洋机器人行动依赖人工编码,需要程序员花几个小时写完代码后装到机器人上。而在陈华钧向记者展示的案例中,OceanGPT在接收到自然语言的指令后,会自动进行全局思考与任务规划,通过编码控制海洋机器人展开操作。

史策认为,OceanGPT的应用有望进一步提升水产养殖作业机器人的作业精度,并有效降低该领域对人工作业的依赖。“海洋相关数据的持续积累,将有助于大型语言模型更深入地挖掘数据间潜在的因果关系。在复杂度更高的应用场景中,大型语言模型的作用和价值将更为显著。”

目前,OceanGPT已在浙江大学“海鹰”系列水下机器人平台上完成初步的技术验证。实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。

未来,陈华钧有着更宏大的愿景:“我们希望即使是非专业人士,也能通过语音指令驱动水下机器人在深海中完成复杂任务。”

水下机器人行业发展情况

现状分析

当前,水下机器人技术正经历第三次跃迁:AI算法的引入显著提升了环境感知与决策能力,例如通过深度学习实现海底地貌实时建模与目标识别;5G通信突破水下数据传输延迟瓶颈,支持多机器人协同作业;钛合金耐压舱体、固态电池等新材料应用,使设备续航时间延长至48小时以上,适应深海高压、低温等极端环境。

北美地区凭借先发技术优势与成熟产业链,占据全球46%的市场份额,主导高端市场;欧洲企业在环保型机器人领域领先;亚太地区,尤其是中国,成为增长引擎。

未来趋势

未来,水下机器人将加速与5G/6G、物联网、大数据等技术融合,实现跨平台协同作业与数据实时分析。在智能化方面,自主决策能力将成为核心竞争力,机器人将能够根据环境变化动态调整任务策略,如在复杂海底地形中自主规划路径,或在突发险情时启动应急预案。仿生技术将进一步优化流体力学设计,降低能耗并提升机动性。集群协作技术则通过多机器人协同,完成单一设备难以胜任的任务,如大规模海底矿产勘探或环境监测。

随着技术成熟与成本下降,水下机器人将进入更多新兴领域。例如,在太空模拟中,其高压环境适应能力可为深空探测装备研发提供测试平台;在智慧港口建设中,承担水下设施巡检与应急救援任务;在文旅领域,与VR技术结合打造沉浸式海洋馆,单日客流超万人次。环保法规的趋严将推动行业向绿色化方向发展。

产业生态

全球产能分布呈现“北美主导、亚太崛起”格局。今年中国产能预计同比增长12%,在全球市场中的占比升至25%。本土企业通过“技术引进+自主创新”缩短差距。国际合作与标准制定成为竞争新焦点。

水下机器人行业正处于技术突破与市场扩张的关键期,其发展不仅关乎海洋经济的竞争力,更承载着人类探索深海的梦想。中国凭借政策扶持、产业链完整与市场需求旺盛三大优势,正从“跟跑者”向“并跑者”“领跑者”跃迁。未来,随着AI、仿生学与集群技术的深度融合,水下机器人将成为推动海洋资源开发、环境治理与全球海洋治理体系构建的核心力量,而中国企业有望在全球竞争中占据更重要的席位。

(据中研普华产业研究院《2025-2030年中国水下机器人行业市场现状调查及投资策略咨询报告》整理)

延伸阅读

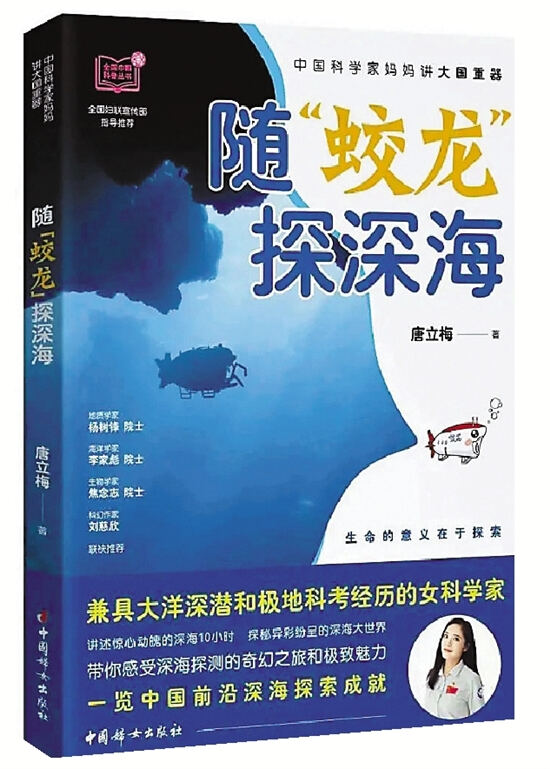

《随“蛟龙”探深海》

唐立梅 著

中国妇女出版社

该书以“蛟龙”号研制、应用的故事为主线,详述中国深海探测的发展历程和前沿成就。同时,作者以海洋地质学家的专业视角,为青少年科普了大量的海洋知识,呈现出一幅动人的深海画卷,引导青少年去思考人类与宇宙、人类与地球、人类与海洋的关系。作者为中国首位兼具大洋深潜与南极科考经历的女科学家,拥有国家海洋局第二海洋研究所博士后科研经历。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。