一个多月前,很多观众刚刚看完剧版《长安的荔枝》。如今,这颗恼人的“荔枝”又在影院上映了。7月23日,大鹏率电影《长安的荔枝》主创团队在杭州路演,收获了观众的热烈反馈。

从小屏幕到大银幕,两颗荔枝连番上桌,到底哪颗更好吃?

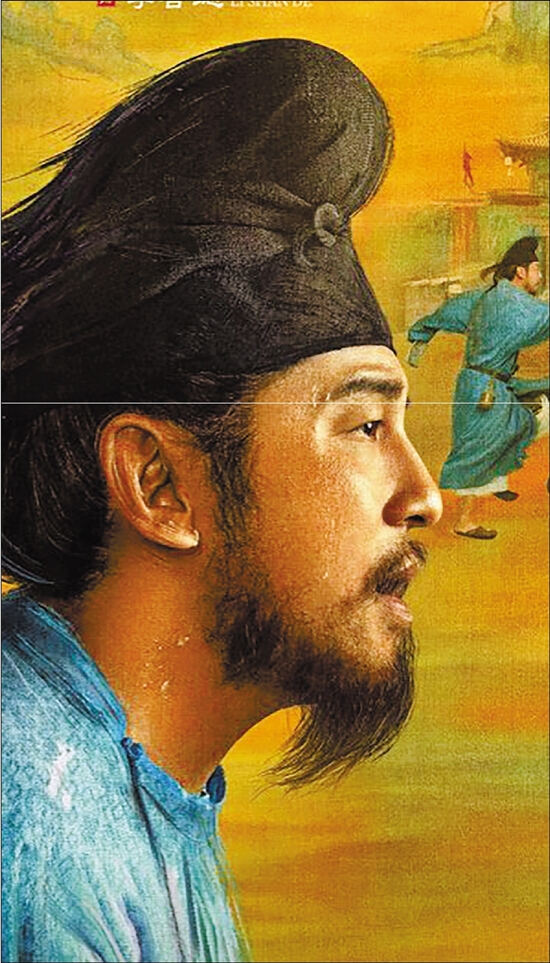

电视剧《长安的荔枝》海报 剧方供图

同一棵树的两颗果

及两种手法

不论是剧集还是电影,《长安的荔枝》都改编自马伯庸的同名小说。这部作品真正迷人的地方,在于它把一个小人物的奋斗故事包裹进一场“水果特快”的荒诞任务中。九品小吏李善德,肩负将岭南荔枝送达长安的“不可能任务”,他不是大英雄,却让我们看见了生活中的“小强精神”:一边被现实摁在地上摩擦,一边还咬牙喊着“我可以再试一次”。

一个大家可能会忽视的事实是,因为观看的方式和载体不同,电影常用“全片无尿点”来作宣传语,而电视剧往往是需要“尿点”的——用“电子榨菜”下饭时,谁不会暂停一下呢?

从原著的体量来看,《长安的荔枝》天然更适合拍成电影。

电影前半段是讲官场和职场生态的轻喜剧,后半段则更像是揭露政治和历史残酷的惊悚片。影评人藤井树说,影版《长安的荔枝》像是一部古装公路片,主角一直都在路上,而其他角色统统围绕着荔枝转运之事奔忙,“可以说影片专注于讲好运荔枝这一件事,不着一处废笔,高度凝练,一气呵成。”

剧集是群像戏,像“炖锅”,讲究慢慢炖,细细煨:背景丰满、支线丰富、人物成长空间大。李善德的身世背景、同僚权斗、家庭牵绊、制度痼疾,一层层揭开,观众可以慢慢体味。这种结构决定了它的优点在于细腻与厚重,但同时也容易因节奏拖慢而造成观感疲软。

而大鹏导演的电影则更像“高压锅”,讲究叙事密度、视觉浓缩与情绪极致,要在有限的时间内引爆情绪,释放能量。李善德一路狂奔,不带喘息。有网友说:“你根本来不及看荔枝熟没熟,它已经装车出发了。”这是典型的电影节奏,用快与狠抓住观众的情绪核心。

同样的文本,在不同媒介中命运迥异,差别远不止在节奏与时长,而是一场语言体系的重构。

两种风格,都是基于影视媒介语言的选择,而非高下之分。

其实,同题材“剧集+电影”的模式,在中外影视界并不罕见,但是称得上经典的屈指可数。人们谈论较多的,比如,《傲慢与偏见》的1995年电视剧版和2005年电影版,一个细腻铺陈、一个气质鲜明,各自精彩;再如,《福尔摩斯》有“英伦冷感”的剧版,也有盖·里奇导演、罗伯特·唐尼主演的“烧脑解谜”电影版,各擅胜场。

“荔枝系”的人物重塑

与场景再造

不论在哪个版本里,李善德这个角色都撑起了整部作品的重量。他身上的“中层困境”——既要向上负责、又要向下承压,既不甘心,又没出路——准确勾画了许多现代观众的心理投影。

一本只有九万字的小说,很多人几个小时就读完了。如果不添加内容并拍个几十集,以这个豪华的制作阵容,出品方恐怕要亏到姥姥家。

剧版导演曹盾这次也不例外,以李善德运荔枝的核心任务为圆心,尽可能向外扩展叙事空间。其中最大的变化就是加入了岳云鹏饰演的郑平安这条线:让他作为卧底,打入政敌在岭南的阵营,一边搞谍战,一边报家仇。

这条线带来了新人物和新故事,岳云鹏的表演也不错。可惜导演在收束多条线索时有些顾此失彼,引发的后遗症则是剧集后期被观众批“注水”。有个豆瓣网友说得挺犀利,“都看了12集了,感觉运荔枝这事也不是很急”。

当然,曹盾的特色在本剧中也发挥得淋漓尽致。比起单纯讲故事,他似乎更痴迷于还原和拓展马伯庸笔下那个充满细节、古今交融的独特世界,尤擅营造“时代氛围感”。《长安十二时辰》是这样,《长安的荔枝》亦如此。

郑玉婷在剧中“开局即下线”,引起不少观众不满,但在剧的设定中,她仿佛更像一个精神象征,一个不可承受的回忆负担。

而在大鹏电影中,她不仅活着,而且有名字、有行动、有台词、有爱有恨。这不是简单的“抢救角色”,而是一种叙事重构:她从“家庭创伤”变成了“夫妻合力”的一极,成为李善德抗争系统不公的情感支点。那句“我嫁的是他,又不是长安”,瞬间戳中无数人的泪点。

值得一说的是,电影对“苏谅”这一角色的动机也做了现代化重塑。他从小说中的“工具人”商人,变成了一个渴望家庭认可的弟弟,一个挣扎在家业继承边缘的“非主流继承人”。这类“弱而挣扎”的人物,恰好贴合当代青年观众的精神画像,引发不少人的共鸣。一些影评纷纷点赞为“全片最亮眼的改编”。

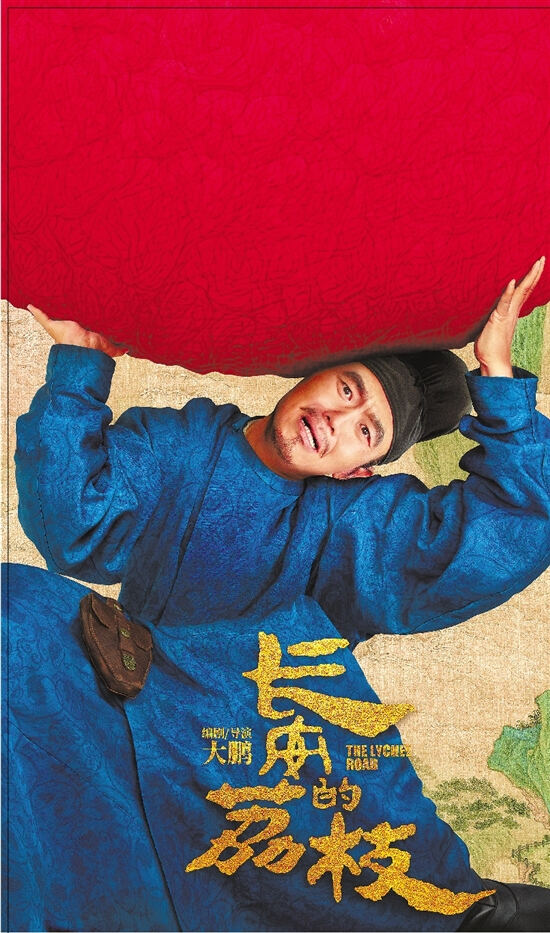

电影《长安的荔枝》海报 片方供图

留白的艺术

也是表达的姿态

那么,哪颗“荔枝”更好吃?其实不必下结论。一个故事,两种改编;两颗荔枝,各有风味。

影视改编最有意思的地方,正在于它的再生能力——不是重复文本,而是借壳生长。

总的来看,两版《长安的荔枝》都在自己的轨道上,跑得不偏不倚:剧版拓宽了故事的叙事维度,电影则压缩成情绪浓度极高的职场寓言。两者在人物动机与表达立场上的微调,也让同一故事拥有了多重面貌。

这两部《长安的荔枝》之所以能引发广泛讨论,很大程度上是因为其找到了当下观众的“情绪共振点”:打工人身份、职场焦虑、制度迷思。不少人看完后在社交媒体上感慨,“我们每个人都是李善德”。

有意思的是,剧版和影版都对“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”作出了自己的解读。电视剧中,荔枝是一颗朝堂斗法的棋子,李善德也做出了自己的反抗。电影中,杨贵妃的纤纤玉手甚至都没有触碰到荔枝,就被别的事转移了注意力。此时,镜头稍稍推远,多少奇珍异果堆叠在桌上,荔枝只是其中不起眼的一种水果而已。再回想这一路送荔枝耗费的无数人力心力,百味杂陈,令人动容。

剧中,贵妃虽然遥不可及,但她的“口腹之欲”成为整个任务的正当性来源。电影中,大鹏选择让贵妃“隐身”。这一“留白”,其实是一种审美判断,更是一种价值选择。

这颗荔枝不是给贵妃吃的,而是喂给观众,让我们慢慢咀嚼的。

贵妃爱不爱吃荔枝,还重要吗?

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。