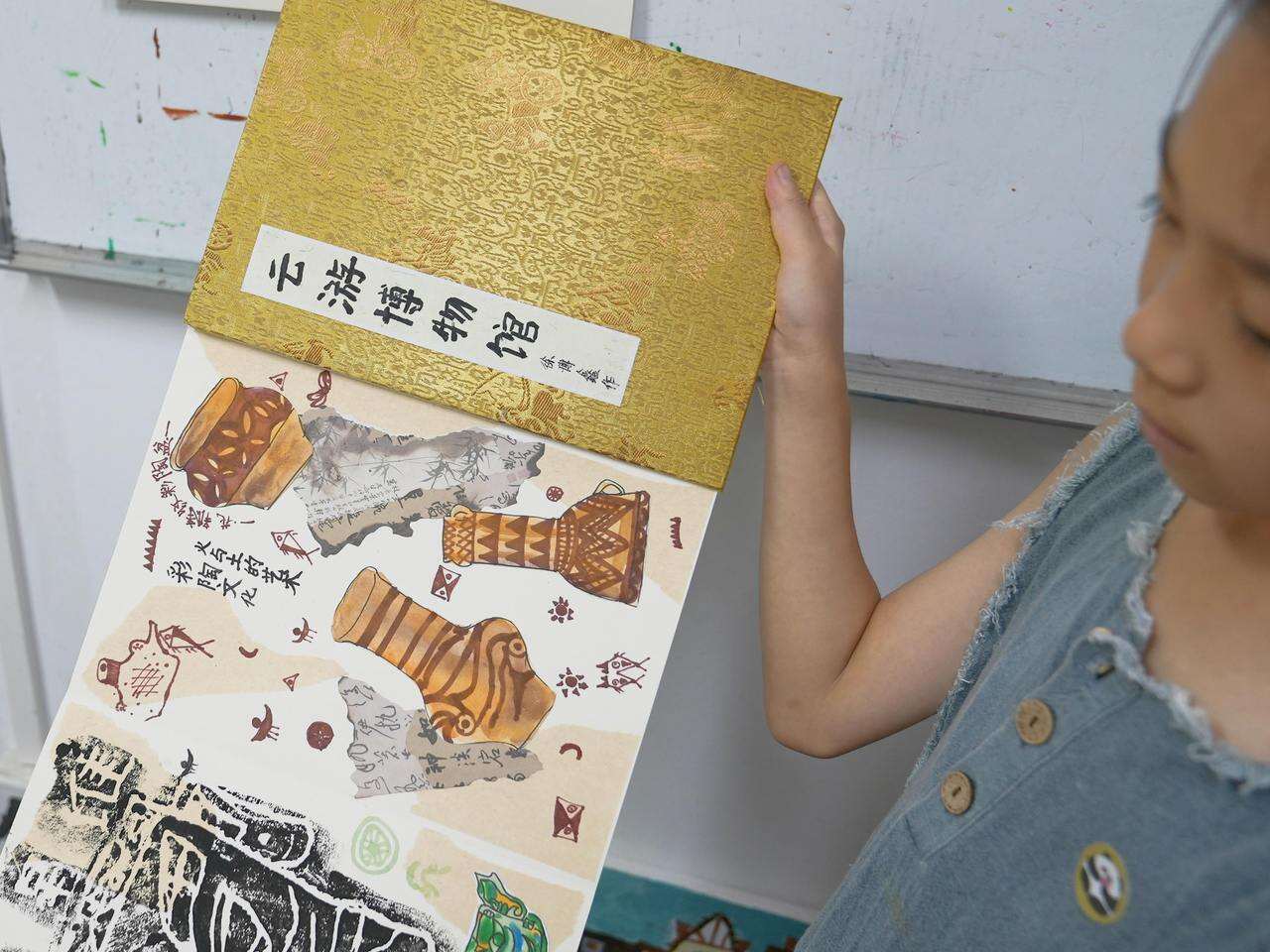

一把剪刀、十来盒马克笔,徐博鑫用一双巧手将博物馆的文物“搬”进了折页画册中——灵动的马踏飞燕、典雅的长信宫灯、诙谐的击鼓说唱俑、肃穆的兵马俑……一件件国宝级文物跃然纸上,6米长的折页仿佛一座可以随身携带的“纸上博物馆”。

徐博鑫今年10岁,是一个性格开朗、充满好奇心的三年级小学生。谈起绘制《云游博物馆》的初衷,她说:“古人很有智慧,能创造出这些奇特又美丽的文物。我想用我的画笔,把它们都画出来。”这份对历史文物的浓厚兴趣,源于她从小在电视、书籍和旅行中的耳濡目染。博鑫的母亲康女士回忆道,孩子从小就对博物馆、展览感兴趣,常常主动要求:“妈妈,我想去那个博物馆”或者“那里有个讲座我想听”,而她所做的,就是支持和陪伴。

采访对象 供图

绘制《云游博物馆》折页时,徐博鑫一般两个小时绘制一个文物。在画画中,她对色彩的品质有着超乎年龄的要求。她先对着文物照片观察一会儿,选出一支相近色彩的马克笔,在空白纸上试色完才落笔,先铺色,再依次叠加深色,形成自然的色彩过渡,临近结束时她还会用高光笔补充细节。她笔下的文物作品细节满满:点翠上的红宝石鲜红夺目,坎肩上的花卉娇艳鲜嫩……周末时,徐博鑫常常拉着妈妈去文具店、画材店挑选合意的画笔、颜料等工具。康女士补充说:“她对颜料品质特别挑剔,选笔时反复试色,会在店里挑好久。”

徐博鑫有一个习惯,她总是在画完一件文物后,才带着强烈的好奇心去深入了解。“画完后,我对它更有兴趣了,会去查阅更多资料。”博鑫认真地说,“比如它是什么年代的?属于谁?有什么故事?”这种“先画后研”的独特方式,让知识与艺术在她的大脑中紧密结合。在这本折页中,徐博鑫最钟爱的是“凤冠”。她清晰地描述出这件藏于中国国家博物馆中的珍品的细节:“上面有珍珠、黄金和红宝石,蓝色的部分是‘点翠’工艺,非常漂亮。我画的这一面可以看到凤凰,其实背面还有龙。”

采访对象 供图

当被问及第一次看到完整版《云游博物馆》折页时的心情,康女士脸上洋溢着骄傲和欣慰:“孩子在绘画方面挺有天赋,这些文物很灵动,充满了艺术的生命力。”她一贯非常支持女儿进行这些课外创作,因为这些亲手画过的体验、亲身探索过的经历,都会成为她日后宝贵的素材和灵感。

6米长的《云游博物馆》折页,不仅是徐博鑫个人才华的展现,更是一个家庭温暖教育的缩影。当孩子的兴趣被悉心浇灌,当他们的好奇心被尊重,他们或许能创造出超乎想象的精彩。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。