初秋晚上6:40,天还没黑透,宁波植物园水上森林的栈道上,游客的喧哗逐渐散去。萤火虫保护基地负责人张明辉打着一盏夜视手电筒,光晕微弱,脚步轻缓。他俯身靠近水边的草丛,屏息凝神——这不是诗意的漫步,而是日复一日的精密巡查。

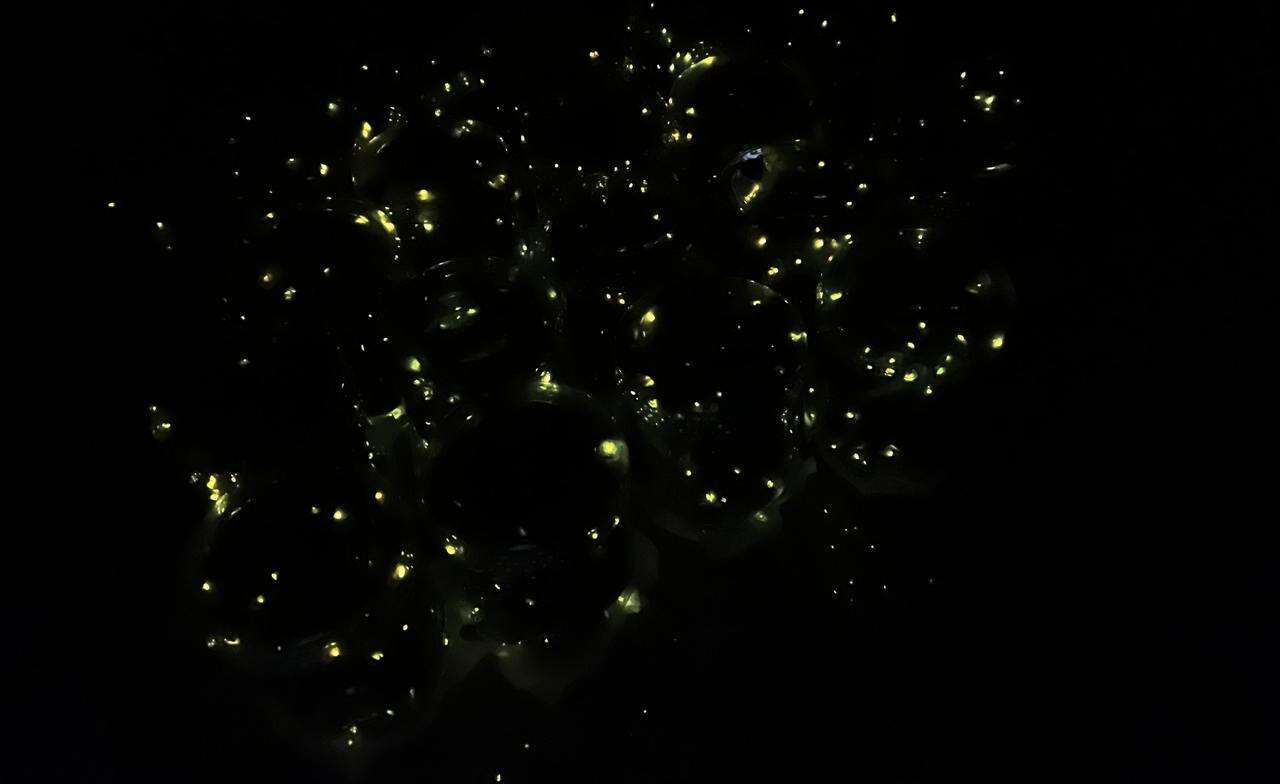

宁波植物园流萤纷飞场景再现 通讯员供图

“水温25℃,含氧量正常,螺壳清理完毕……”张明辉对着手机低声记录。对他而言,这些数字不是枯燥的指标,而是萤火虫能否活过今晚的“生命密码”。

“一个小疏忽,可能导致大片死亡”

今年春天,张明辉带着团队入驻宁波植物园时,这里还只是一片普通的湿地。他们要做的是浙江省首个集科研、科普与培育于一体的城市萤火虫保育基地。这个大胆的想法,源于一年前他与朋友在稻田边的闲谈。

“那天我们说起小时候满天流萤的景象,才发现已经十几年没见过萤火虫了。”正是那次谈话,让这位原本从事农林工作的中年男子,毅然牵头搭建团队,开启了这个听起来颇为浪漫的项目。

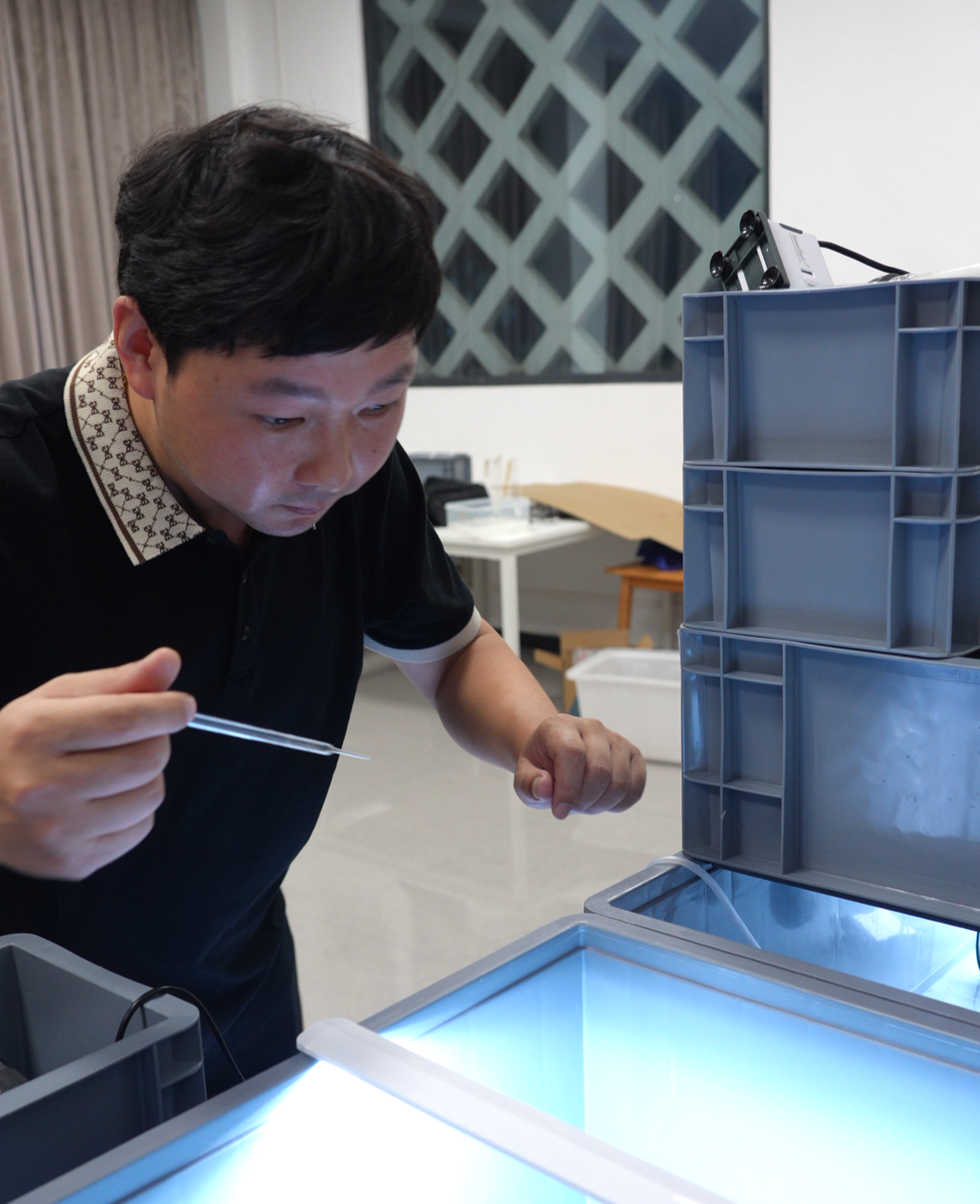

张明辉在萤火虫养殖室内工作 通讯员供图

但是,这份浪漫并不那么容易实现。

下午3点,宁波植物园萤火虫养殖室内,张明辉的日常工作从“挑刺”开始。他仔细检查队员的工作:幼虫食物的残渣是否清理?水温传感器是否校准?新投放的饵料螺是否正常进食?

“可能一个小细节疏忽了,就会导致虫子大片死亡。”他说着,指尖从养殖箱边缘抹过,沾起一点水渍闻了闻,这是判断水质最原始却最有效的方法。

今年7月的那次事故,让他至今心有余悸。“中央空调故障,室内温度飙到32℃以上。”当时既没有应急预案,也没有及时发现,导致上万只幼虫在高温缺氧中死亡,损失近三万元。

那次事故之后,团队给基地配备了发电机等设备,每个养殖箱安装了24小时不间断运行的氧气泵。保安每4到6小时巡更打卡,工作群里随时上传现场照片,这套用教训换来的应急体系,成了萤火虫的“生命保险”。

看不见的战场:水质、农药与光的战争

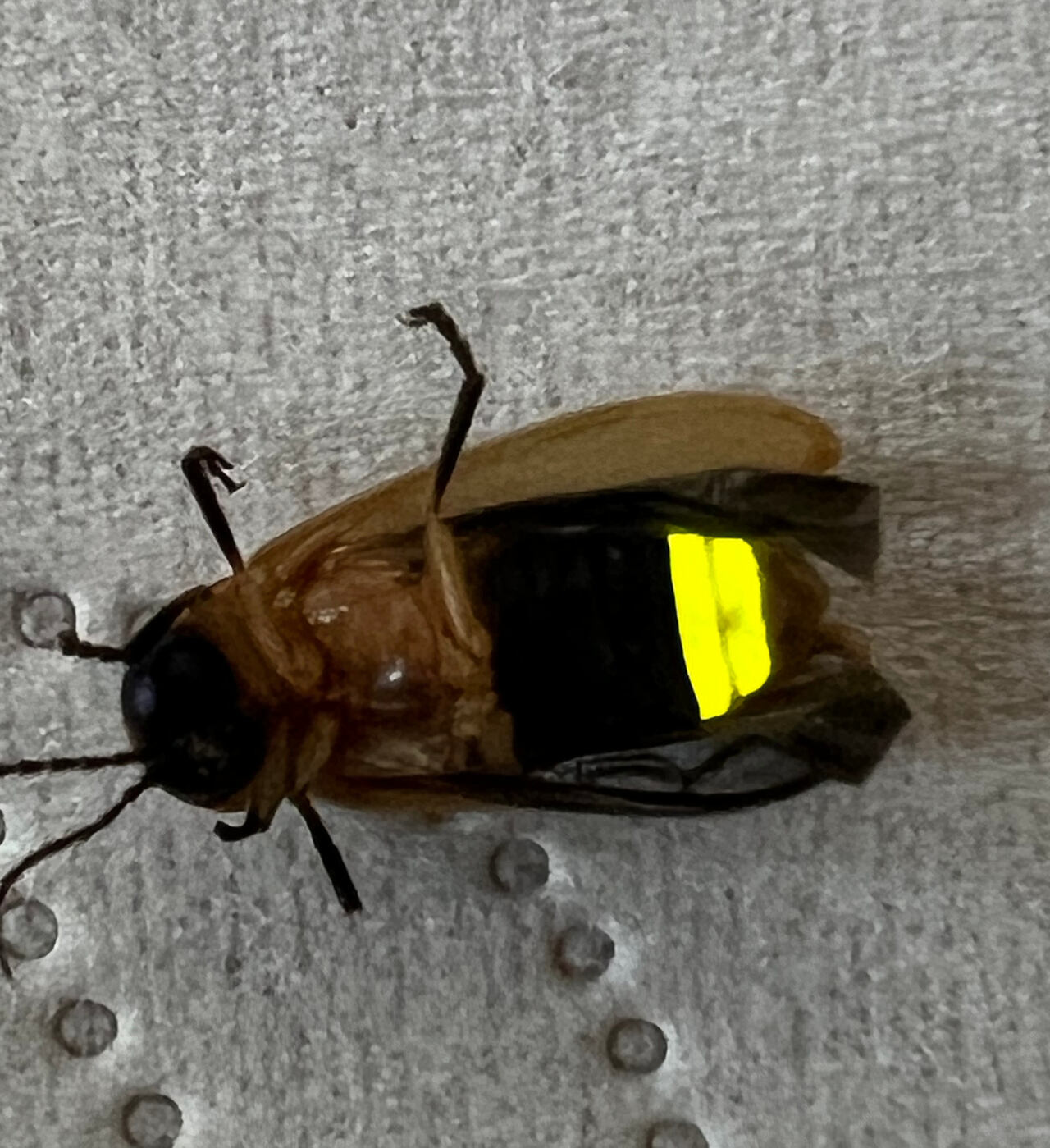

萤火虫是生态环境的“敏感测试纸”,而城市是它们最艰难的生存之地。它们的生存状况,特别是水生种群的生存状态直接反映生态质量。

2023年6月,萤火虫被正式列入《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》,成为国家“三有”保护动物。“这让团队成员倍感压力,我们的工作不止是保育探索,更是法定责任。”张明辉说。

萤火虫成为国家“三有”保护动物 通讯员供图

“吃完的螺肉1天就要及时清理,否则滋生细菌包裹幼虫,就会窒息死亡。”张明辉展示着清理工具,像外科医生介绍手术器械般严谨。

户外挑战更大。好在宁波植物园的水上森林区域早已停用农药,水质经浙江农林大学检测达标,但光污染无法根除。

“城市天空自带亮度,不可能伸手不见五指。”张明辉和团队曾设想用遮光网,又担心台风天危险。最终选择熄灭萤火虫保护区内灯光,让黑暗尽可能纯粹。

“这就是他将项目取名为‘复萤’的寓意——在城市里复现萤火虫纷飞的景象。”他说着,望向渐暗的天空,像凝视一个未完成的梦。

“看不见的爸爸”与“看得见的童话”

晚上7点,宁波植物园水上森林里的萤火虫开始闪烁,游客们的“哇”声此起彼伏。张明辉却退到阴影里,拿出手机——不是拍照,而是查看监控数据。

他的工作要在晚上十点结束,到家时女儿早已入睡。“她说爸爸让我看到了萤火虫,但是晚上她等不到爸爸回家。”

张明辉在萤火虫养殖室内工作 通讯员供图

陪伴女儿的时间少了,张明辉在用另一种方式补偿女儿。暑假期间,女儿和同学们来到宁波植物园,亲眼看到自己培育的萤火虫,那一张张充满惊喜、兴奋还带着些不可思议的笑脸,让他感到前所未有的满足。

“孩子们从来没见过真的萤火虫,追着光点跑,小手轻轻去捧。”那时他会暂时忘记数据和安全距离,只是一个让女儿骄傲的父亲。

宁波植物园内开设“萤火虫小课堂”研学项目 通讯员供图

现在,张明辉和团队在宁波植物园内开设了“萤火虫小课堂”研学项目,这让更多的孩子第一次看到了萤火虫幼虫,了解萤火虫的习性。他成了孩子们有问必答的张老师。

只有看到有孩子拿着网兜或者瓶子,想去抓萤火虫时,张明辉才会收起笑脸、严肃制止。他一遍遍地对游客们说,“作为保护动物,萤火虫严禁捕捉。别处有人用网兜捕萤火虫,我们绝对禁止。来这里不是为了捕捉童话,而是学习如何守护童话。”

宁波植物园内开设了“萤火虫小课堂”研学项目 通讯员供图

结束一天的巡查,已是深夜,张明辉关掉手电,站在真正的黑暗中。

问他为什么坚持,他没有说大道理。“你看,这么娇气的小虫子,在城市里活下来了——这说明我们做对了一些事。”

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。