浙江在线9月23日讯(记者 周林怡 张苗 刘俏言)九月,正值鸟类迁徙的高峰期。无数候鸟沿东亚-澳大利西亚迁飞路线南迁,在长三角地区停歇、补给。

随着城市发展,鸟类在飞行过程中,时常会发生鸟儿与玻璃墙等人造物体发生碰撞的事件,导致鸟类伤亡,还可能造成建筑物或设施损坏,这类被称为“鸟撞”的现象日益被关注。9月22日,第五届世界生物圈保护区大会在杭州开幕,人与自然和谐共生的话题成为关注热点,而鸟撞问题也成为众多学者讨论的课题。

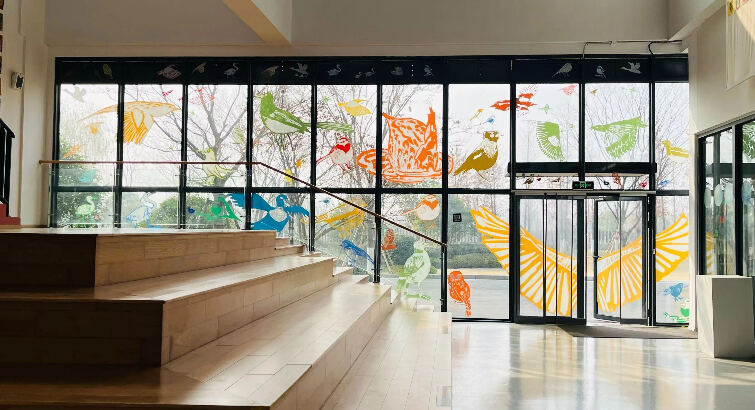

在浙江,一系列“鸟类友好”实践正在悄然落地。不久前,杭州市滨江区四莳雅集书店为落地窗贴上防鸟撞贴膜;临安区青山湖国家森林公园今年新增5个鸟类监测点,以科技助力护鸟;嘉兴市南湖区北京路社区则组织志愿者彩绘玻璃,破解玻璃对鸟儿的迷惑性反光……

鸟撞不仅威胁鸟类生存,更是衡量城市生态系统健康程度的关键指标。城市该如何推进“鸟类友好”实践,为鸟儿让出飞翔的通道?

杭州云谷学校内的防鸟撞改造。 杭州云谷学校供图

鸟撞频发

死亡率接近九成

近日,昆山杜克大学发布了一份《2025全国防鸟撞行动网络年度报告》,调查发现遭遇鸟撞后鸟类的死亡率高达86.4%,其中不乏国家重点保护鸟类。

昆山杜克大学鸟撞项目研究员杨茜说,第一次看见玻璃幕墙下受伤的鸟,她既困惑又心疼。直到去年加入全国防鸟撞调查,她才了解到鸟儿伤亡的原因:它们误以为玻璃上映照出的“树林”“蓝天”是真的,径直撞了上去。

此次,她将参加本届大会上关于公民科学与公众传播助力生物圈保护区建设的主题边会。她认为:“鸟撞,不是偶发事件,也不是区域性事件,而是全球鸟类都会面临的问题,必须通过系统性收集数据、制定建筑导则、推动公众认知和多方协作来应对。”她期待更多人关注该议题,通过有效的办法给鸟儿提供一片安全、自由飞翔的空间。

事实上,鸟类撞击人类建筑并非偶然,其背后有着多重成因。相关研究显示,城市化进程中广泛使用的玻璃幕墙和夜间人造光源,是造成鸟撞的主要原因。

“由于鸟类眼睛位于头部两侧,这种生理结构让它们拥有了更大的单目视野,但也造成了他们难以辨别玻璃世界和真实世界。”浙江省森林资源监测中心生物多样性监测所工程师温超然解释,“城市中的玻璃墙面,在不同角度下形成反光与透光效果,可能会导致鸟类误将反射的植被影像当作真实栖息地,或以为玻璃另一侧可以抵达,最终撞向玻璃。”

对一些在夜间迁徙的候鸟来说,城市中的夜间照明会对其飞行路线造成一定的干扰,增加鸟撞发生的风险。

如何减少此类悲剧?

“更科学的决策需要更详实的数据。目前我国鸟撞研究正处于快速发展阶段,记录体系也在持续建设和完善中。”浙江农林大学风景园林与建筑学院老师徐曦告诉记者,“国内观测记录工作正得到越来越多观鸟爱好者、志愿者等民间力量的热情参与和支持,为研究提供了宝贵的数据基础。”

在浙江农林大学,有一支志愿开展鸟撞记录与鸟类救助工作学生社团——青鸢生态科考协会。这个社团拥有百余名学生,已在校园内记录到百余起鸟撞事件。曾担任协会会长的大三学生安梓坤说:“每一次记录都在为保护工作提供依据。”

2021年,昆山杜克大学联合多家机构发布首份全国鸟撞调查报告,逐步构建起覆盖全国的观测网络。

其中,长三角地区是全国鸟撞发生的重点区域。“这一区域鸟撞比率高、单只伤亡为主,推测可能与当地高度城市化、玻璃幕墙建筑密集的特点相关。”全国鸟撞调查长三角片区负责人、山水自然保护中心项目协调员宋悦心介绍。去年,志愿者仅在浙江就收集了近3000条鸟撞调查数据,伤亡鸟种以柳莺属最多,其余还包括鸫属、鹎属等。

一组组数据,正在唤醒更多人的行动意识。“鸟撞事件频发,反映出城市建筑对鸟类栖息的潜在风险,也提醒我们必须做出改变,构建人与自然可持续的未来。”宋悦心表示。

眼下,由昆山杜克大学生物多样性与可持续发展实验室牵头,中国动物学会鸟类学分会会员朱磊博士和山水自然保护中心、自然之友、守护荒野等机构共同发起的全国防鸟撞行动网络已经建成。在这项全民科学研究中,越来越多参与者通过亲身调查,识别出高风险建筑类型,并尝试推动建筑改造与“鸟类友好”设计从源头落地,让更多鸟儿得以安全飞翔。

青山湖国家森林公园内新增了5个鸟类监测点。 受访者供图

避免悲剧

让鸟儿“看见”玻璃

鸟类往往无法理解,透明的玻璃是无法穿越的阻碍。因此,想要避免鸟撞玻璃的悲剧,最直接的办法就是帮它们“看见”玻璃的存在。

在温州商学院的校园,教学楼的玻璃围栏外,都贴着平均间隔的圆形点阵。走近细看,上面细致标注着:“这些波点,并不是装饰品,而是为了能让鸟儿‘看清’玻璃,防止撞击!”

这个温暖的改变,源自校长信箱内的一封特殊信件。

去年,该校大三学生何子怡参加了全国鸟撞调查。她从身边着手,发现校内一栋一楼由玻璃组成的建筑是鸟撞高发点,累计发生了10起。

“校长好!我发现学校有很多透光率非常高的玻璃围栏,围栏周边曾经、正在发生很多鸟撞事件……”去年5月,何子怡下定决心,给校长信箱投递了这封信件。她详细记录了在校园观察到的鸟撞情况,绘制高发点示意图,并提供了张贴点状或条状贴纸等对建筑进行防鸟撞改造的解决方案。

何子怡所提议的,也是目前普遍适用的一种防鸟撞思路。对于已建成建筑而言,在玻璃上粘贴特定图案的贴纸,比如直径约1厘米、间隔5厘米的圆点矩阵,或间隔10厘米的垂直线,既能有效打破玻璃反射的连续性,提示鸟类避开,又成本低廉、简单易行。

此外,在建筑外部加装遮阳构件、科学管控夜间灯光、避免在紧贴玻璃处种植绿植等,也是经实践证明有效的防鸟撞措施。

“微更新”的过程中,如何让越来越多的住宅小区、企业园区等业主理解和支持?“我们期待在玻璃幕墙防鸟撞政策上有更明晰的指导和规定,以提高推广速度和覆盖面。”宋悦心坦言,当前推动观念转变仍是关键,“只有当越来越多人意识到鸟撞问题必须被重视,才能在建筑设计与城市更新中融入更多‘鸟类友好’思维。”

近年来,鸟撞问题逐渐被建筑等行业纳入视野。深圳、北京、上海等地相继出台政策,从建筑设计源头引导鸟撞预防;2024年发布的《候鸟迁飞通道保护修复中国行动计划(2024–2030年)》,首次将“建设人鸟友好社区”列为生态修复的核心任务之一。

在浙江,更多具有本地特色的防鸟撞实践也在落地开花。

走进杭州市临安区青山湖国家森林公园,湖泊水草间,时有白鹭掠过水面,斑嘴鸭自在悠游。

“你看,湖对面这一片安装了玻璃幕墙的建筑,距离这些栖息在青山湖的鸟类较近,方便我们更密切地观测。在迁徙季加强监测和预警,能有效减少鸟撞的发生。”杭州市生态环境局临安分局自然生态科高级工程师施思介绍,今年青山湖国家森林公园内新增了5个鸟类监测点,覆盖半径500米范围,能够持续记录鸟类的种类、数量和轨迹,这些实时数据会同步至“临上生物圈”数字化平台,工作人员则会基于数据加强巡查频次,对高风险建筑进行主动干预。

一旁,“临上生物圈”生态智治平台的大屏上,游客轻触屏幕,就能实时观测到经过的鸟类,并通过平台推送的信息了解其种类与习性。这背后,是一套融合声纹识别与计算机视觉技术的AI鸟类监测系统,能够精准识别多种留鸟与候鸟。“有了智慧‘电子眼’,护鸟变得更高效了。”施思说。

从一面玻璃的贴纸、一座建筑的改造,延伸到一个智慧平台、一个监测网络,多环节的配合,正在为进城的鸟儿拓展出一片更广阔安全的生存空间。

浙江大学海宁国际校区的防鸟撞试点。 受访者供图

和谐共生

鸟儿会用翅膀投票

采访中,多位受访者的一个共识是:当下探索出的成果只是开始,鸟撞防治是一项艰巨且复杂的系统性工程。

浙江地处全球候鸟种类与数量最丰富的“东亚-澳大利西亚”候鸟迁飞区中段,气候适宜、生态优良,是候鸟迁徙途中重要的停歇地与越冬场所。对于浙江而言,防鸟撞不仅关乎生态保护,更是一项紧迫而必要的使命。

鸟撞防治从来不是单一技术问题,而是一项涵盖城市规划、公众教育、科技应用和多部门协作的系统工程。“在推动人鸟共生的道路上,既需要借鉴国内外先进经验,更需要建立符合本地特色的长效机制。”在徐曦看来,从风力发电设施、跨海大桥到高架照明,新的人造设施正不断成为鸟类迁徙的新障碍。仅靠志愿团队的呼吁,远不足以系统性地减少鸟撞事件。

好在,越来越多的人开始关注鸟撞问题,而这正是改变的开始。以浙江农林大学为例,青鸢生态科考协会正积极与学校后勤部门的保洁人员合作,邀请校内工作人员共同参与鸟撞记录工作。

自2022年起,质兰公益基金会持续资助全国防鸟撞调查。该基金会秘书长张颖溢介绍,项目在志愿者人数与调查规模上均实现突破性增长,覆盖范围扩大至北京、上海、杭州等10个城市。“我们希望助力这一保护网络扎实、持续地推进,更广泛地动员社会多方力量,共同投身于鸟类保护实践中。”

更多的看见与参与,才是推动人与自然和谐共生的努力方向。

在宋悦心看来,人们参与鸟撞防治的门槛并不高:“遇到鸟撞时,只需做好拍照记录,即可贡献调查数据。若需更多帮助,欢迎大家联系防鸟撞行动网络。”

张颖溢认为,鸟撞问题涉及地域广、所需参与人数多,仅停留在研究层面,也无法推动鸟撞问题的实际解决,“因此,在推动全国鸟撞调查项目启动之初,我们就将它设计为一个需要政府管理部门、学界、NGO(非政府组织)与公众共同参与的保护项目。”

此次世界生物圈保护区大会的召开,为学界、政府与公益组织搭建起对话平台。多方主体的参与,有望整合资源、共享经验,形成区域协同效应。

“通过与多家科研单位、保护区及公益组织的交流,我们非常希望在未来建立起城市繁殖鸟类监测网络与全国鸟撞监测网络的联动机制。”杨茜表示,“人们常说,保护工作做得好不好,鸟儿会用翅膀投票。期待未来越来越多鸟儿能在城市中安全栖息,成为我们真正的邻居。”

鸟撞数据

在2024年9月至2025年5月期间,全国防鸟撞行动网络共收集到861条鸟撞记录。经系统整理与物种鉴定,最终确认有效鸟撞事件860起,涉及鸟类14科、29属、49种,个体总数达1338只。

从受影响类群来看,鸟撞事件主要集中在雀形目的柳莺科、鸫科与噪鹛科等迁徙性鸟类。其中,黄眉柳莺、褐柳莺、灰背鸫、珠颈斑鸠等为高频出现物种,反映出迁徙鸟类在城市环境中面临较高风险。

不同迁徙习性的鸟类在鸟撞事件中的比例差异显著。全年数据显示,留鸟占比51.6%,迁徙性鸟类为46.7%,部分迁徙种类占1.8%。季节变化也呈现明显特征:秋季留鸟鸟撞比例略高(53.4%),而春季迁徙性鸟类比例上升至50.8%,超过留鸟(48%),说明春秋迁徙季节对迁徙鸟类的威胁尤为突出。

在政策引导与多方推动下,2024至2025年全国共开展36项防鸟撞改造实践,覆盖公共建筑、学校、商业楼宇和住宅社区等多种场景。研究显示,科学合理的鸟类友好设计最高可降低90%以上的鸟撞死亡率,展现出显著防护效果。

资料来源:昆山杜克大学《2025全国防鸟撞行动网络年度报告》

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。