东海之滨,舟山岱山县中大朗颐岱山康养中心,时不时传出老年人的欢声笑语。

过去,海岛交通不便、资源匮乏,岱山特困人员分散居住,导致供养困难、服务单一。舟山整合资源,集聚60余名特困及低收入失能、半失能老人,让他们享受普惠型供养、护理与康养服务。

作为公共服务“七优享”工程的探索,这种特困人员集中供养的模式为群众兜牢暖心底线。

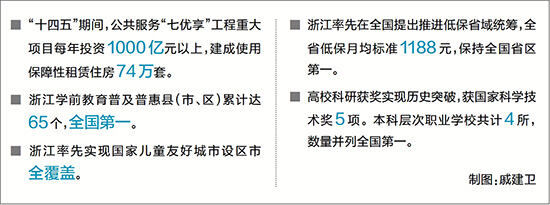

“十四五”期间,是浙江高质量发展建设共同富裕示范区的关键时期。集民生改革于一体的公共服务“七优享”工程,更是增进民生福祉、推进共同富裕的重要抓手。这五年,全省上下聚焦补齐民生短板、缩小公共服务差距,创新推进基本公共服务一体化改革、公共服务“七优享”工程,扎实办好民生实事。

时光见证温度。在“普惠、均等、可及”理念下,浙江民生成果亮眼:率先实现国家儿童友好城市设区市全覆盖,山区巡回诊疗车经验走进世界卫生大会,不动产登记服务向乡村延伸的做法全国推广……看得见的成果,接住百姓“小确幸”,也彰显了“以人民为中心”的深厚情怀。

一个托位,普惠暖民心

伴着门口的风铃声,孩子们咿呀学语的声音从衢州常山县柚苗托育园内传来。这个接收6至36个月婴幼儿的托育园,以每月858至1235元的普惠价格,得到不少双职工家庭青睐。

面对托位资源城乡分布不均、就近托难、放心托贵的难题,常山县探索山区托育教育一体化模式。当地依托1家专职公办托育机构、30所公办园、4所民办园,供给890余个托位,同时组建跨领域教研体,让100多名教师获“双证”。两年来,常山县幼儿园托班开设率达91.1%、普惠托位占比96.03%。

一个托位,正是浙江“七优享”工程的生动实践。近年来,随着人们对美好生活的向往,对教育、医疗、养老等优质资源的需求也日益增长。

2023年,省政府工作报告首次提出实施公共服务“七优享”工程,聚焦“幼有善育、学有优教、劳有所得、病有良医、老有康养、住有宜居、弱有众扶”七大领域,让改革发展成果更多更公平惠及全体人民的生动实践。

五年来,浙江围绕“民生”二字下苦功,对不同群体的需求“精准滴灌”——

对“一老一小”,拿出十足诚意。养老上,创新推出“爱心卡”,全省210多万老人凭着这张卡,能享受到助餐、助浴、助医等“六助+N”服务;托育上,全省6964家托育机构、29.3万个托位,每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数处于全国领先位置;

对打拼的劳动者,送上“定心丸”。不管是灵活就业的打工人、奔波的农民工,还是新业态里的从业者、刚毕业的大学生,浙江都精准施策。仅2024年,浙江举办数字技能培训29.4万人次,新增10.4万名数字高技能人才;

对需要帮扶的困难群体,兜牢“保障网”。率先在全国提出推进低保省域统筹,全省低保月均标准保持全国省区第一;长护险连续四年入选省政府十方面民生实事,如今长护险制度覆盖所有设区市;困难群众医疗费综合保障率达89.03%;全学段33.5万人次学生拿到资助。

更均等的服务、更完善的保障,浙江全方位守护,把“民生答卷”写在百姓心坎上。

一间课堂,城乡无界享

造成“三大差距”的关键原因之一,在于公共服务资源的差距。破解发展不平衡不充分的“硬”问题,离不开公共服务的“软”配套。

眼下,浙江为持有居住证的农民工随迁子女100%提供义务教育公办学位,各地也提供一系列配套服务。

以淳安为例,去年起开展的“安居优教”工程,不仅向农村学生开放一批县城学校优质空余学位,还同时向有意向进城就学家庭提供住房、就业、出行、就餐等集成化基本公共服务,牵引带动农村人口进城集聚。

今年9月,淳安县五年级学生王晨宇成为千岛湖镇第七小学的一名新生。曾在乡里读书的她,如今和县城孩子同享一个课堂。

浙西山区淳安,不少农村家长曾对送娃进城上学“不敢想、没条件、来不了、融不进”。起初,王晨宇的外公徐功民有些担忧:“来城里上学成本会不会更高?”

各部门的支持很快让他打消顾虑。通过改造闲置房源,当地推出909套庄天岭家园保障性租赁住房,还发放租房补贴。“每平方米补12元,两居室每月省650元,相当于半价!”徐功民的账本,算出了政策温度。

长期以来,城乡二元结构带来的资源壁垒,让优质教育、医疗等服务多向大城市集聚。“十四五”期间,浙江主动破题,针对人口与公共服务不匹配的突出问题,以舟山市等“一市三县”为突破口,统筹深化公共服务一体化改革,让农业转移人口能像本地市民一样,公平享有教育、医疗、养老等公共服务保障。

随着学龄人口结构变化,各地城市教师编制不足,但各县(区)编制却超省定标准。为此,浙江推进中小学教职工编制“市管县用”机制,推动编制跨区域、跨层级、跨学段、跨学校动态调整。

公共服务建设,浙江不仅着力补齐“有没有”的基础短板,更持续追求“好不好”的质量升级。五年来,多元化的公共服务资源正不断向乡村腹地延伸。

随着“零工市场”向基层下沉,就业岗位逐步嵌入村社。仅一年多时间,105个零工服务点覆盖90个县(市、区),村民就业无需远走他乡;11个设区市所辖的35个县(市、区)山区,网约公交车有效破解了出行难。不论山高水长,群众只需手机预约,即可实现车辆“随叫随到”。

打破群体、身份、地域限制,城乡居民在共建共享发展中有了更多获得感。

一张网络,便捷连民生

清晨的阳光洒在湖州吴兴区某小区客厅里。市民张阿姨坐在沙发上,指尖轻点手机小程序。“7点喂药、9点翻身、14点康复按摩……”母亲在蜀山养护院的照护记录清晰可见。除了服务记录,张女士还能看到母亲可享受的政策清单:高龄津贴60元,长护险1500元,失能消费补贴800元。每一项补贴是否发放,系统记录得清清楚楚。

这背后是“一床一码”的智慧赋能。“床码”“人码”联动,以及物联设备和服务记录的综合判定,实现老年人政策“应享尽享”、补贴“去重叠加”。去年,吴兴区发放补贴120余万元,长护险基金支出3300余万元。

尽管公共服务普惠均等,但部分地区“距离远、流程难”。“15分钟公共服务圈”的构建,恰好打破这一壁垒,让普惠与均等的服务真正落地。

针对67个偏远村医疗机构难覆盖问题,景宁县创新“智慧流动医院”模式。一辆巡回诊疗车,集成检查、取药报销、远程会诊等功能,每月至少4次“送医上门”。五年来,这些诊疗车累计为8.4万人次群众送去及时健康服务。

如今,这一便民模式已在全省推广。浙江已配500辆标准化诊疗车,建成183家“智慧流动医院”,让更多山区海岛群众不再为“看病远”犯难。

每年将超三分之二的财政支出投向民生领域,加快重点指标完成和重点项目建设,力争2027年全省基本建成“15分钟公共服务圈”,这些全力以赴的民生暖举,正共同书写“十四五”时期浙江民生的温暖答卷。

保障和改善民生没有终点,只有连续不断的新起点。未来五年,浙江将持续推动社会事业进步,让更多民生暖意浸润百姓心田。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。