在中国古典名著中,有一部书的“热度”一直居高不下,梁启超称其为“二千年来国人思想之总源泉”,钱穆则认为“应成为一部世界人类的人人必读书”,这就是《论语》。

今天,《论语》早已成为我们“日用而不知”的文化资源。比如,我们用“温故知新”表示复习旧知识以获取新理解,用“任重道远”强调责任重大、需长期奋进,用“三省吾身”提倡自我反思、“复盘思维”,用“见贤思齐”鼓励向有才德的人学习,用“见义勇为”形容见到正义的事主动去做,用“杀身成仁”赞美为理想流血牺牲的精神品质。

《论语》篇幅不过二十篇,字数仅一万多,为何具有如此巨大的魅力,以至成为不少中国人的“启蒙之书”?在今日,当人工智能浪潮席卷世界,当网络信息碎片吞噬思考,我们又该怎么读《论语》?

一、读《论语》,读的是中道而行的理念

《论语》十分推崇“中道”,孔子感叹“中庸之为德也,其至矣乎”,将“中庸”视为最高美德。“中庸”不是和稀泥,而是不偏不倚、恰如其分,进退不失其正,在合乎仁义的基础上中道而行。

如果孔子生活在今天,他将如何评价偏离中道的行为?对于“加速主义”,他会说“欲速则不达”;对于犹豫拖延,他会说“再,斯可矣”;对于佛系躺平,他会说“饱食终日,无所用心,难矣哉”;对于偏激执拗、盲目自大,他会说“毋意,毋必,毋固,毋我”。

《论语》告诉我们,真正的成熟,就是学会在冲刺与漫步间找到自己的节奏,在时代的惊涛骇浪中迈出自己中正平和的人生步伐。

二、读《论语》,读的是和而不同的精神

孔子曾对比“君子”和“小人”两种人格,认为君子可以在保持独立见解的同时,与他人和谐融洽相处,而小人则相反。

生活中,我们容易被固有观念束缚,让心中的成见长成一座大山。算法的精准推送,更是加剧了认知茧房、圈层固化的风险。于是,面对性别议题、婚姻议题、职场议题,群体极化消解了理性对话空间;“开盒挂人”、饭圈谩骂、控评拉踩,每种行径都能成为撕裂舆论的引线。在这样的氛围下,人们容易陷入非黑即白的思维陷阱,难以看到问题的多面性。

实际上,保持个性与接纳他者之间并不矛盾。《论语》告诉我们,面对不同的声音不要急于否定或排斥,而应尝试去理解、去倾听。“己所不欲,勿施于人”是交往原则,“躬自厚而薄责于人”是处世风度,“人不知而不愠”是人生境界。这意味着我们可以在尊重差异的同时凝聚共识,以包容的心态构建多元社会。

三、读《论语》,读的是躬行实践的思想

孔子十分重视学行一致、知行统一。比如《论语》开篇“学而时习之,不亦说乎”中的“习”,不仅指复习,更包含“实践”之意。孔子常常教导弟子要“讷于言而敏于行”、“听其言而观其行”、“先行其言而后从之”,认为真正的君子从不纸上谈兵,而是注重脚踏实地行动。

这种“躬行实践”的思想,并非抽象教条,而是具体的生活哲学。年轻人中流传着这么一句话:“听过许多道理,依然过不好这一生。”之所以“过不好”,有的人就是因为并没有将道理转化为行动,成为“语言的巨人,行动的矮子”。

“码住”并不等于“看过”,“点赞”并不等于“做了”,放弃“间歇性踌躇满志,持续性萎靡不振”的内耗循环,将知识化为行动的力量,才能过上充实而有意义的人生。

四、读《论语》,读的是快意人生的豁达

细读《论语》,会发现孔子作为最早的“人生导师”,从不讲空虚的大道理,而是从生活出发,以自身为表率,引导大家思考“你想活出怎样的人生”。

他讲“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,鼓励我们以热爱对抗倦怠;他说“不义而富且贵,于我如浮云”,提醒我们淡泊名利方能获得精神自由;他肯定“君子坦荡荡”的豁达,反对“小人长戚戚”的焦虑,即使困与匡地,命悬一线,他仍能“弦歌不绝”,超然自若。

当下年轻人中有一种现象,既追求物质欲望又难舍精神自由,既渴望社会认可又放不下高傲身段,即想建立一番事业又常因“没达到预期”而自责,陷入“做与不做都痛苦”的内耗。

与其纠结与内耗,不如以豁达的心态活出洒脱的人生。比如孔子既称赞“一箪食,一瓢饮,在陋巷”的颜回,也欣赏以“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”为志的曾皙,他用真切的言行告诉我们,“从心所欲不逾矩”才是大智慧,在平凡的日常中,也能活出丰盈。

五、读《论语》,读的是立己达人的智慧

《论语》中,弟子子贡问怎样做才能叫做“仁”,孔子回答“己欲立而立人,己欲达而达人”,认为仁者既追求自身的成长发展,也致力于帮助他人通达进步。同时,孔子又讲“能近取譬,可谓仁之方也已”,提醒我们要学会换位思考,设身处地为他人着想。

小到个人,大到国家,不能做恃强凌弱、狼性竞争的“社会达尔文主义者”,也不能做卡脖子、使绊子、放冷箭的“损人不利己者”。一个心怀他者、推己及人的人,才能在交往中获得更多的支持与信任,开辟更宽广的人生道路。

同样,国家和民族要屹立于世界之林,更要有立己达人、兼济天下的胸怀,在不同文明的交融中构建起人类命运共同体,建设一个共同繁荣的世界。

六、读《论语》,读的是赓续传承的情怀

《论语》并非从诞生之初就是“国民顶流”,而是历经了漫长的经典化过程。自从孔子的门人“相与辑而论纂”成书后,《论语》一直以口传和抄本形式流传。经过张禹、孔安国、郑玄等人的整合与注释,《论语》的版本在东汉末年基本定型。

历代学者对《论语》的整理,并非只是简单的文字校勘、音韵订正,而是注重将《论语》与社会生活、人伦道德相结合。比如北宋邢昺认为此书“可以经纶世务”,强调《论语》在处理社会事务中的应用价值;朱熹认为此书首章是“入道之门,积德之基”,注重《论语》对普通人修身成德的意义;王阳明则认为此书是“夫子议道之书”,指明《论语》是对处世之道、治国之道的探讨。

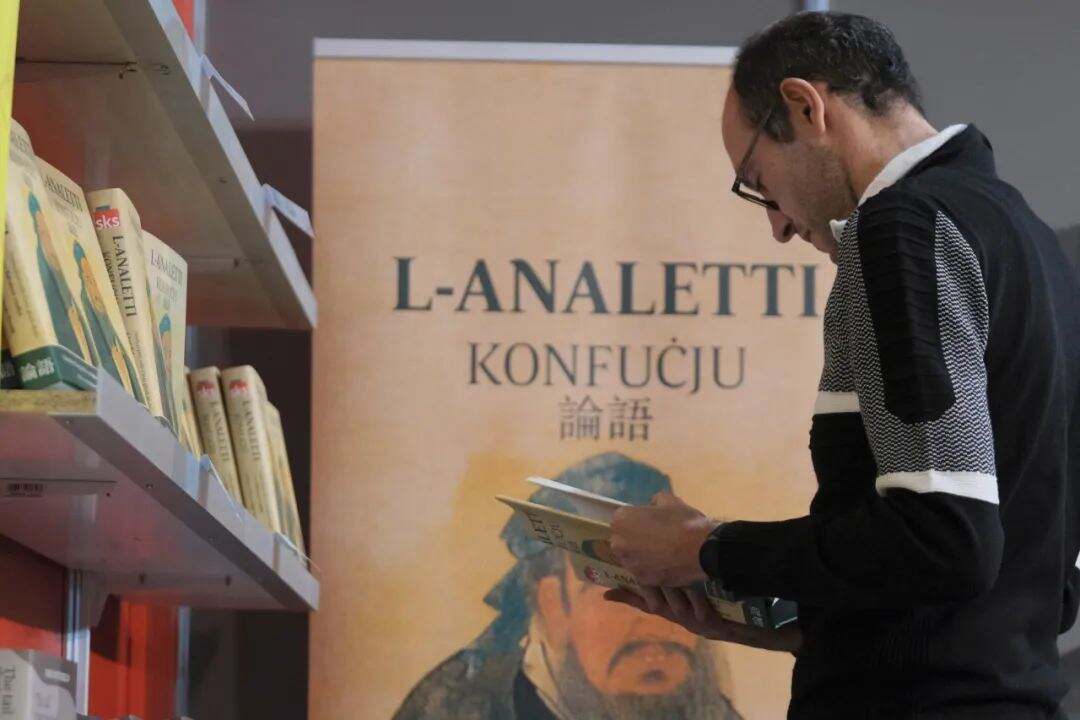

近年来,海峡两岸《论语》读写接力大会、“一带一路”国家《论语》译介工程等活动,更是架起了文化桥梁,以《论语》为媒将中华优秀传统文化传遍世界。

两千多年来,《论语》的传承,靠的是一代代人的赓续接力,而《论语》也滋养了一代代人,教导我们如何立身处世。今日我们读《论语》,不仅是为探源寻根,更是为赓续文脉、返本开新。当你感到疲惫时,不妨听听孔子那句:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——这本穿越两千年的书里,或许藏着解开困惑的答案。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。