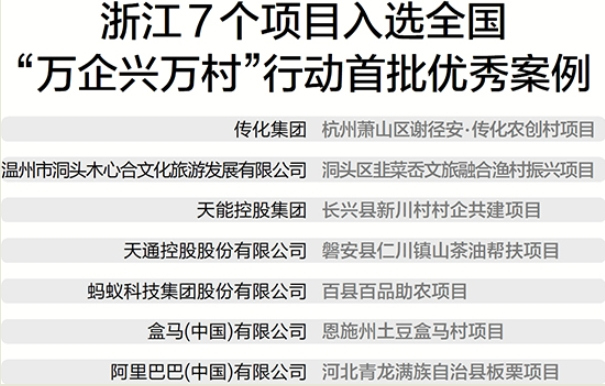

近日,浙江省第三批“万企兴万村”行动实验项目正式发布,33个项目获授牌认定。而在之前公布的全国“万企兴万村”行动首批优秀案例中,浙江以7个入选项目领跑全国。

省农发集团现代化种子加工仓储中心。

当前,浙江正探索一条“企业所能”精准对接“乡村所需”的创新路径。截至目前,全省民营企业已落地4249个“万企兴万村”行动项目,其中97个省级实验项目形成典型示范;浙江省属国企与宁波、台州、金华、舟山、景宁等多个市县开展战略合作,在基础设施、文旅、养老、农业等领域落地一批重大项目,还建立起与山区海岛县合作重点项目库,目前入库项目250余个、总投资1500多亿元。

当浙企与乡村双向奔赴,一场超越传统商业逻辑的变革正在发生——这里既有市场机制的高效配置,更蕴含着情感联结与生态创新的无限可能。

与乡村开展长期、紧密的互动

在今年浙江省发布的第三批“万企兴万村”行动实验项目中,透露着一个强烈的导向:企业依托自身资源禀赋开展深度赋能。

“企业只有耐得住性子,坚持长期参与项目,与乡村进行互动,才能真正发挥自身所长,撬动更大的效益。”作为多场“万企兴万村”行动实验项目评审会专家,浙江工商大学浙商研究院执行副院长杨轶清发现入选的标杆案例大多有一个共同点:企业摒弃“撒钱式”帮扶,转而通过人才培育、技术导入、平台对接等复合型赋能,与乡村开展长期、紧密的互动,真正做到“扶上马,送一程”。

今年全国两会“代表通道”上,长兴县煤山镇新川村火了。这个曾经默默无闻的“苦瓜村”,凭借长达20余年的“村企共建”,如今化身令人瞩目的富裕村。

1998年起,天能控股集团董事长张天任担任新川村党委书记,依托企业的产业优势,构建起“电池制造-配件生产-物流运输-分销回收”完整产业链,为村民提供大量就业机会。目前,全村有30多家天能配套企业,吸纳1200余名村民就业,村民人均年收入突破15万元,是全国农村平均水平的6倍多。

但张天任的目光不止于此,他深知乡村要实现可持续发展,不能永远依赖企业,必须多条腿走路。

于是,近年来天能集团继续助力新川村大力发展绿色工业、休闲农业、旅游经济等多元特色优势产业。如今,村里已形成以新能源高端制造为龙头,配套服务、休闲农业、乡村旅游等多产业协调发展的格局。

千里之外的贵州小城织金,蚂蚁集团诠释了“扶上马,送一程”的另一种模式。

2023年,蚂蚁集团乡村振兴部负责人朱晓蕾率队调研时发现:当地虽坐拥竹荪、皂角米等优质农产品,却面临同质化严重、附加值低、销售渠道单一的发展困境。

如何开辟出一套行之有效的市场化打法?团队研究出“四步走”的策略。

首先升级生产端。帮助当地建成首个自动化竹荪加工车间,一改原先低效的人工烘干包装,实现生产全流程标准化升级。日产能从几公斤跃升至200公斤,包装效率提升3倍以上,纸箱包装量日均突破8000件,生产效率和质量大幅提升。

其次重塑品牌体系。当地农产品种类多但缺乏统一标识,蚂蚁集团为其设计统一视觉标识、兼具地域特色与现代审美的品牌包装,同步上线“织金品牌馆”,构建消费帮扶专区,显著提升市场辨识度。

再次加强人才培育。量身定制“数字新农人”计划,围绕电商运营、直播带货、供应链管理等核心技能开展专项培训,培育本土电商人才梯队。

在最后的市场拓展阶段,则充分发挥平台生态优势,通过支付宝流量扶持、“百县百品”专场营销、精细化运营指导等组合策略,助力农产品复购率持续攀升,实现从“田间好农货”到“乡村好品牌”的蜕变。

“乡村必须接轨市场,才能突破发展瓶颈。”朱晓蕾说。如今,项目帮助织金卖出的农产品从7万箱增至35万箱,累计助农帮销超1600万元,实现联农带农人数和人均增收的双增长。

谢径安·传化农创村全自动移苗补苗设备。

立足乡土基因的创造性转化

不久前,来自全国各地的青年企业家考察谢径安·传化农创村。育种实验室中,一排排培养架排列整齐;共富工坊内,十多位农民化身匠人指尖翻飞;数字农业中心大屏上,AI算法自动生成施肥灌溉方案……这些企业家纷纷拍照、打卡,称赞之余却不免发出“模式虽好,但学不来”的感慨。

这种矛盾折射出一个核心命题:唯有立足乡村资源特质与企业能力基因开展“个性化定制”,才能为村庄蹚出独一无二的共富之路,真正实现“一村一花开,百花齐放春满园”。

在浙江的乡村振兴试验田里,三类市场主体正以差异化实践诠释着“百花齐放”:头部企业以全域思维重构乡村生态,小微企业凭匠心巧思发动个体引擎,省属国企用产业长链激活造血功能。

再深入一步剖析,三家龙头企业虽均采用全域改造模式,但破局路径可谓各显神通——

传化集团在萧山打造的“现代农业孵化+数字技术+乡村文旅”的谢径安·传化农创村融合体,不是简单的要素堆砌,而是将三个村庄的耕地、手艺、山水资源进行基因重组;

蚂蚁集团输出的不是标准化的电商模板,而是为每个县域量身定制包含产业振兴、人才振兴、生态振兴等维度的个性化方案;

万向三农的“江河荟浙江翠”项目立足长远,以生物多样性保护为支点,撬动整个乡村生态经济体系的升级迭代。

“大企业有大企业的战略,小企业有小企业的章法。”省工商联社会服务部部长李燕娜的感慨,在泰顺山野间得到生动印证。

有的看上一朵花。康鸿生物科技集团提取栀子花成分制冷凝皂,提升产品附加值,助力乡村特色产业发展;

有的聚焦一片叶。浙江仙叶农业科技有限公司开发豆腐柴资源,结合传统工艺与现代技术,生产数十种系列产品,带动600余户农户年均增收3万元;

有的认准一箱蜂。浙江匠心农业开发有限公司跟村民合作养蜂1350箱,并通过电商平台拓宽蜂蜜销售渠道,升级全自动化生产线提高产能,打造“认养一箱蜂”模式,推动乡村蜂蜜产业多元化发展,带动蜂农增收。

这些小而美的创新,实则遵循着与头部企业同样的逻辑——立足乡土基因的创造性转化。

乡村振兴产业链不是流水线,而是企业能力与乡村禀赋的化学反应。从我省2018年启动的“千企结千村”专项行动到共同富裕示范区的创新实践,各省属国企投身其中,先后与省内85个村结对帮扶,投入资金1.4亿元,帮扶项目189个。

数字背后,是无数个生动的乡村切片:在浙西南的松阳茶乡,省文投集团用一场持续多年的“拯救老屋”行动让近1000栋老屋重获新生,斑驳的夯土墙与智能民宿系统碰撞出文旅新地标;在常山光伏基地,浙能集团以年均约750万度的清洁电能输出点亮山乡;在遂昌的万亩良田,省农发集团勿忘农种业打造现代化种子加工仓储中心,让这个山区小县一跃成为争创国家级制种基地的关键力量。

当这些特色产业如毛细血管般渗透进乡村的肌理,我们看到的不仅是“一村一品”的产业振兴,更是一条条扎根乡土、永续生长的发展链。

张建平(左)在临安清凉峰镇新峰村茶园开展助农服务。

从双向奔赴到双向进化

杭州市临安区清凉峰镇新峰村,海拔七八百米的云雾间,553亩茶园在阳光下泛着新绿。村民翁立成俯身茶垄间除草,黝黑面庞上洋溢着喜悦:“过去这荒山没人要,现在大家采茶、管园,每人一年能挣一两万!”

这座沉寂多年的野山,因一场双向奔赴焕发新生。

2023年,杭州市南昌商会会长张建平接过“结伴共富·三名结对”新峰村名誉村长的聘书,带着30年商海经验扎进山坳。“今天揣着笔记本蹲灶头,明天四处奔走找资金、引技术、请专家。”张建平笑言,从茶树品种选择到种植技术优化,从灌溉系统建设到病虫害防治,几乎都学了个遍。

2024年,当“清凉峰红茶”以9.7%茶多酚含量入选中国茶叶博物馆馆藏,人们惊讶于他给乡村带来的改变时,张建平却说,是这片山教会我:商业的最高境界是共生。

这种双向进化正逐渐成为浙江乡村振兴的新常态。

如果说第一代浙商从乡土中走来,如今企业与乡村的联结已进化为更深层的价值共创。

每年组织蚂蚁公益社团的员工参与乡村振兴项目,朱晓蕾道出企业的新收获:设计师为农产品注入时尚基因,程序员搭建溯源系统,这些“新村民”逐渐淬炼出更接地气的多元能力,掌握城市里学不到的商业逻辑。

调研了大量“万企兴万村”的项目,李燕娜欣喜地发现,乡村正成为浙企的创新试验田,成就意想不到的合作和创新。

衢州常山“共富菌菇”项目便是生动写照。

面对资金短缺,常山聚合19家商会力量,并撬动浙商团组力量,两年募资400万元成立同心共富基金;破解分配难题,当地首创“1+2+3”三次分配体系,让村民、集体、低收入群体共享发展红利;突破增收瓶颈,各方构建起“菌菇+光伏+文旅”的复合业态:现代恒温大棚里,金耳、羊肚菌茁壮生长;文化展厅中,亲子研学游火热开展;零散地块上,“庭院经济1+1”模式让43户低收入农户通过胡柚种植稳定增收。

“如今‘浙商+村集体+公司+村民’共同体已形成良性循环,项目年销售额持续攀升,多元化增收渠道带动村民年均增收近30万元,为村集体创收20万元。”常山县工商联秘书长胡蕾给记者展示了亮眼数据。

在淳安县下姜村,民企与国企携手的故事正在缓缓展开。今年5月,蚂蚁集团与浙商银行宣布联合启动产业、金融、文旅三大助力计划,通过资源整合、平台共建,共同助力下姜村建设共富示范区示范点。

当企业与乡村达成双向进化,商业形态逐渐呈现出新的面貌。杨轶清指出,深耕乡村的企业正在突破传统财务思维的桎梏,不再拘泥于简单的“投入产出比”核算,转而在产业链全链条构建动态价值分配体系——让农户获得可持续收益、员工享有发展型回报、消费者收获品质溢价,发展红利得以在多元主体间形成正向循环。

“这种‘商业向善’的实践范式,既非传统慈善的单向输血,亦非完全市场化的利润取向,而是社会价值与经济价值共生的新路。”杨轶清表示。

“百县百品助农行动”浙江专场助推下姜村栀子香薰、栀子花茶、栀子饭宝等特色农产品。

(本文图片均由受访者提供)

【专家观点】

拓展村企共建新路径

■ 潘伟光

广袤乡村千姿百态,村情民情千差万别,企业类别更是丰富多样。条条大路通罗马,村企共建助力乡村振兴,要积极探索村企共建实现农村现代化和农民农村共同富裕的途径和方法,不断创新拓展中国式乡村现代化路径模式,为世界提供乡村现代化的中国智慧。

需求牵引是村企共建方向的导航仪。共建不是简单单向的企业下乡、资本进村,要注重以村集体、村民需求为核心的价值导向,持续激发村集体和村民主动参与乡村建设的内生动力,共商共建乡村产业发展、基础设施、公共服务等重点优先项目,构建以强村富民为主要目标的共建内容、共建手段、共建路径。

协同合力是村企共建效能的放大器。村企共建要拓展企业社会资源网络,发挥企业协同创新的力量,横向链接行业协会、产业联盟等资源整合平台,发挥企业行会商会组织优势、行业龙头企业做大实体产业的优势、众多中小企业灵活经营的优势,提升产业链帮扶能力和效果;纵向链接村企与高校、科研院所的产学研通道,推动科技文化等成果在乡村转化落地;外向拓展与地方政府、金融机构等协同,形成政策支持、资金保障、智力支撑、市场有效等合力赋能体系。

党建统领是村企共建机制的连心桥。要把村企的组织优势转化为发展动能,积极探索企业和村开展“党建+”形式,聚力聚焦结对村的乡村经济发展、乡村建设、乡村治理,勾画形成全面推进结对村乡村振兴的同心圆机制。推行村企党建联盟,选派优秀企业家担任村第一书记,通过组织生活联办、党员队伍联建、发展难题联解,架起共建连心桥。

模式创新是村企共建活力的催化剂。因地制宜创新共同富裕新模式,积极探索多元化共富新路径,持续创新村企共建的乡村工坊增收共富、村企共创增收带富、科技服务增收促富、市场消费增收帮富、公益帮扶解困添富等形式,加快推动农民农村共享现代化发展成果。

(作者系浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院执行院长、教授)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。