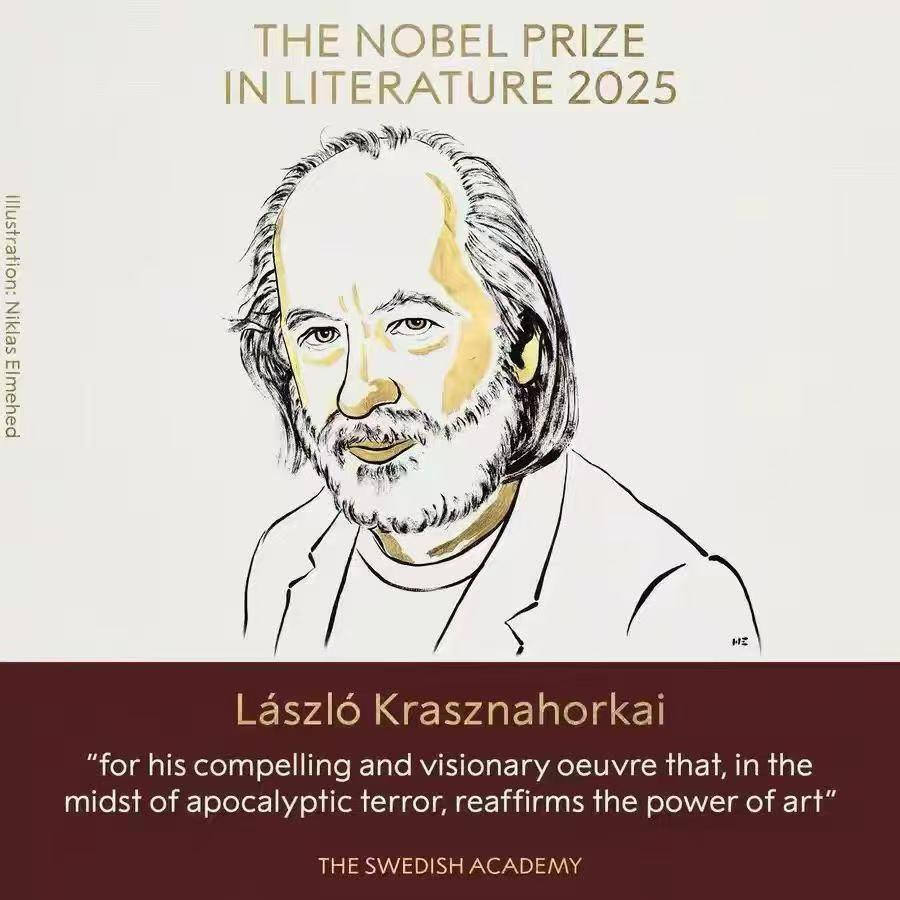

“他那富有感染力与远见卓识的作品,在末日般的恐惧之中重申了艺术的力量。”北京时间10月9日晚,瑞典文学院将2025年诺贝尔文学奖授予匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛。

这位出生于1954年的匈牙利作家,喜爱李白,曾多次探访中国。从三峡到黄鹤楼,从兰亭到鲁迅故居,他称中国是“世界上仅存的人文博物馆”。

匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛。图源:诺贝尔奖官网

“绍兴还活着!”在2002年探访绍兴时,拉斯洛曾有过这样的感慨。街头小巷偶遇乡村剧团演出,大善塔下寻找文化存续的证据,在拉斯洛的游记中,绍兴是一个“迷人”“完好无损”“被遗忘的”城市。

跨越山海之遥,是什么让拉斯洛将目光投向中国这座江南小城?作为囯务院公布的首批历史文化名城之一,绍兴又如何让千年文明延续?我们试图透过拉斯洛和他笔触下的绍兴,读懂让文明存续的答案。

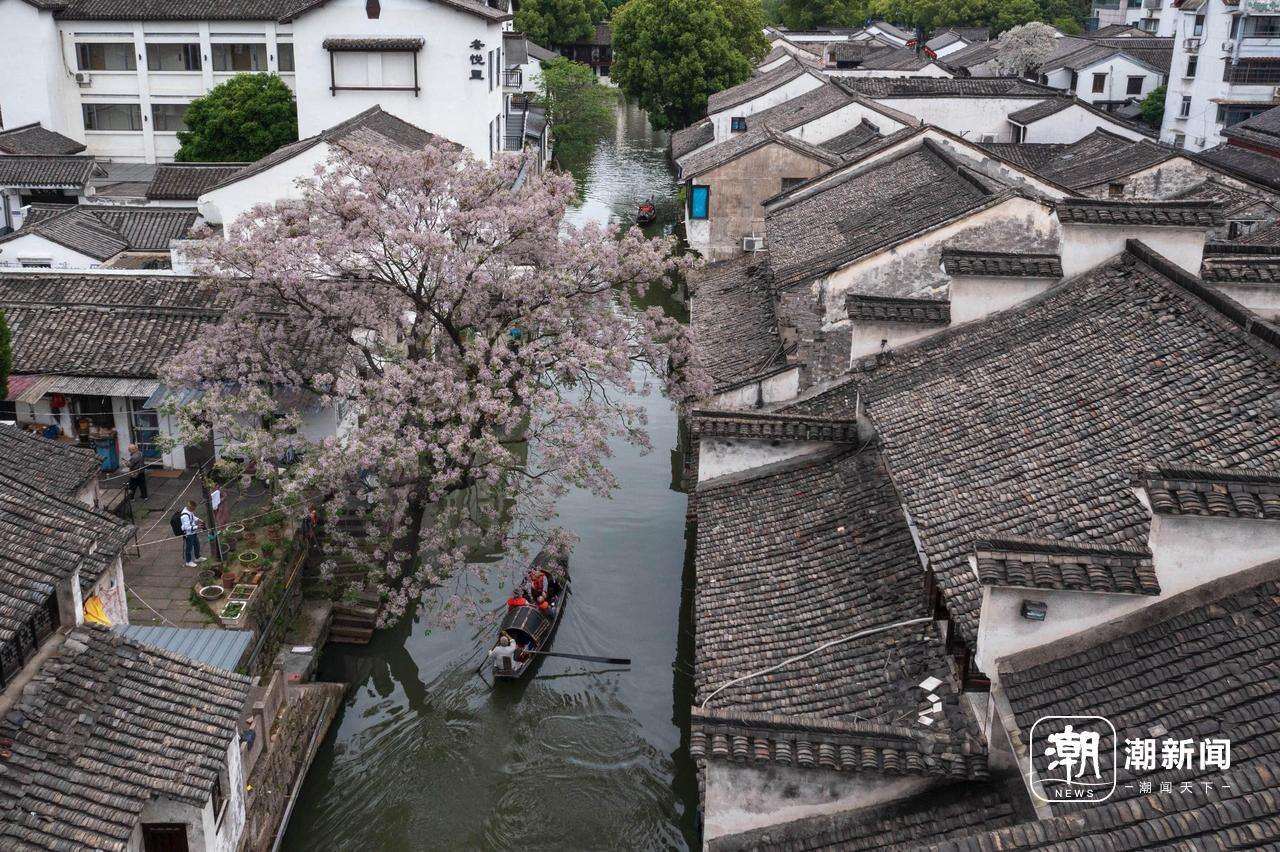

乌篷船穿梭在绍兴水巷中。记者 郑培庚 摄

“绍兴还活着”

来自义乌的周伟,是拉斯洛多年的忠实读者。诺贝尔文学奖公布后的次日,在“曾来过绍兴”这几个字眼的指引下,周伟翻阅了拉斯洛多本中英文版著作,在书中找到了他曾走过绍兴古街、坐过乌篷船、凝视过大善塔的印记。这个发现让他振奋。

“来自匈牙利的诺贝尔文学奖得主,和中国绍兴这座名人辈出的历史文化名城曾有过羁绊,这让我觉得是一种别样的邂逅和链接。”周伟说。

在拉斯洛的游记中,未到绍兴之前,他曾以为这里会是个“不怎么值得去”的地方,甚至将一行人最终依然选择前往的原因,归结于“多日阴霾后天空终于开始放晴”的指引。

千年运河,乌篷竞渡。记者 郑培庚 摄

而抵达之后,拉斯洛却被这座“迷人”的城市深深吸引,甚至推迟了返程时间,多逗留了一天。“这是一个被排除在现代复兴之外的、被遗忘的城市,具有宁静的乡土气息,被完好无损地保留了下来。”他在书中这样写道。

“绍祚中兴”,绍兴之名,源于南宋高宗赵构改元诏书中“绍奕世之宏休,兴百年之丕绪”的典故,取“承继前业,振兴昌盛”之意。远道而来的拉斯洛同样熟知这段历史,并在书中用“Resurgent Prosperity”(繁荣复兴)来形容绍兴之名。

每当夜幕降临,拉斯洛都会漫步在水道交织、青砖黛瓦的街上,看着乌篷船穿梭在狭窄的水巷中,观察被他称为“灵魂运输者”的艄公,直至精疲力尽。

绍兴鲁镇戏台。记者 郑培庚 摄

走在街上时,他时常会因为看到某个景象而驻足,或许只是一个从门口走出、拿着脸盆准备泼水的老人,“我仿佛觉得这个人来自清朝”。“在绍兴的情况总是这样,无论走到哪里,总会有一些事情会阻止我前进。”拉斯洛这样写道。

甚至有一次,他混在一群老人中间,偶然在大禹陵附近观看了一场剧团的演出——随着最后一段咏叹调的结束,演员们开始拆舞台,拿起椅子、弯下腰、将其放在背上,“这是一种难忘的宁静”。

绍兴古纤道。记者 郑培庚 摄

拉斯洛在书中感慨,在绍兴的每一天、每一个小时,都经历了一些带给他快乐的事情,这种对快乐的深刻认识可以用这样一句话来表达:“绍兴还活着!它的生命与二十世纪无关,而是与古代的中国有关,从禹王到晚清,不知怎么回事,一切都同时存在。”

他甚至有一种“虽然不应该保持沉默、但不想向别人提起这个地方”的感觉,或许在他眼中,这样就没有人会打扰到绍兴,这里也将永远是一片世外桃源。

乌篷船穿梭在绍兴水巷。记者 郑培庚 摄

“他乡遇故知”

江南烟雨中酝酿了千年的风韵,积淀成了绍兴浓厚的墨客气息。名士辈出的绍兴,作为囯务院公布的首批历史文化名城之一,在2021年当选了“东亚文化之都”。

在周伟看来,这个江南水乡有着独特的文脉传承,从大文豪鲁迅到书圣王羲之,厚重的历史文化赋予了绍兴独特的精神力量。“诺贝尔文学奖得主,遇上文气与灵气兼具的绍兴,怎么不算一种‘他乡遇故知’呢?”

参观印山越国王陵,登上应天塔屋顶,前往大禹陵,凝视大善塔……拉斯洛去了此前罗列名单中的所有地方。

在绍兴兰亭举办的曲水流觞活动。记者 郑培庚 摄

在明代书画家徐渭的青藤书屋中,他看到美丽的花园景色觉得“明朝的一切都陷入了停顿”;在会稽山北麓、因书法家王羲之闻名的兰亭,他沉浸在山谷、溪流、石碑所保存的“令人难忘的美丽、近乎自然的宁静”中;在思想家、革命家鲁迅的祖居、百草园、三味书屋,他被“江南城镇贵族家庭内部秩序所创作的中国传统的高贵朴素”所吸引……

“我不想看到任何‘新’的东西,只想看到这些‘旧’的东西——禹王的陵墓,王羲之的兰亭,鲁迅的故居,徐渭的工作室。”在流连忘返之际,拉斯洛在书中这样写道。

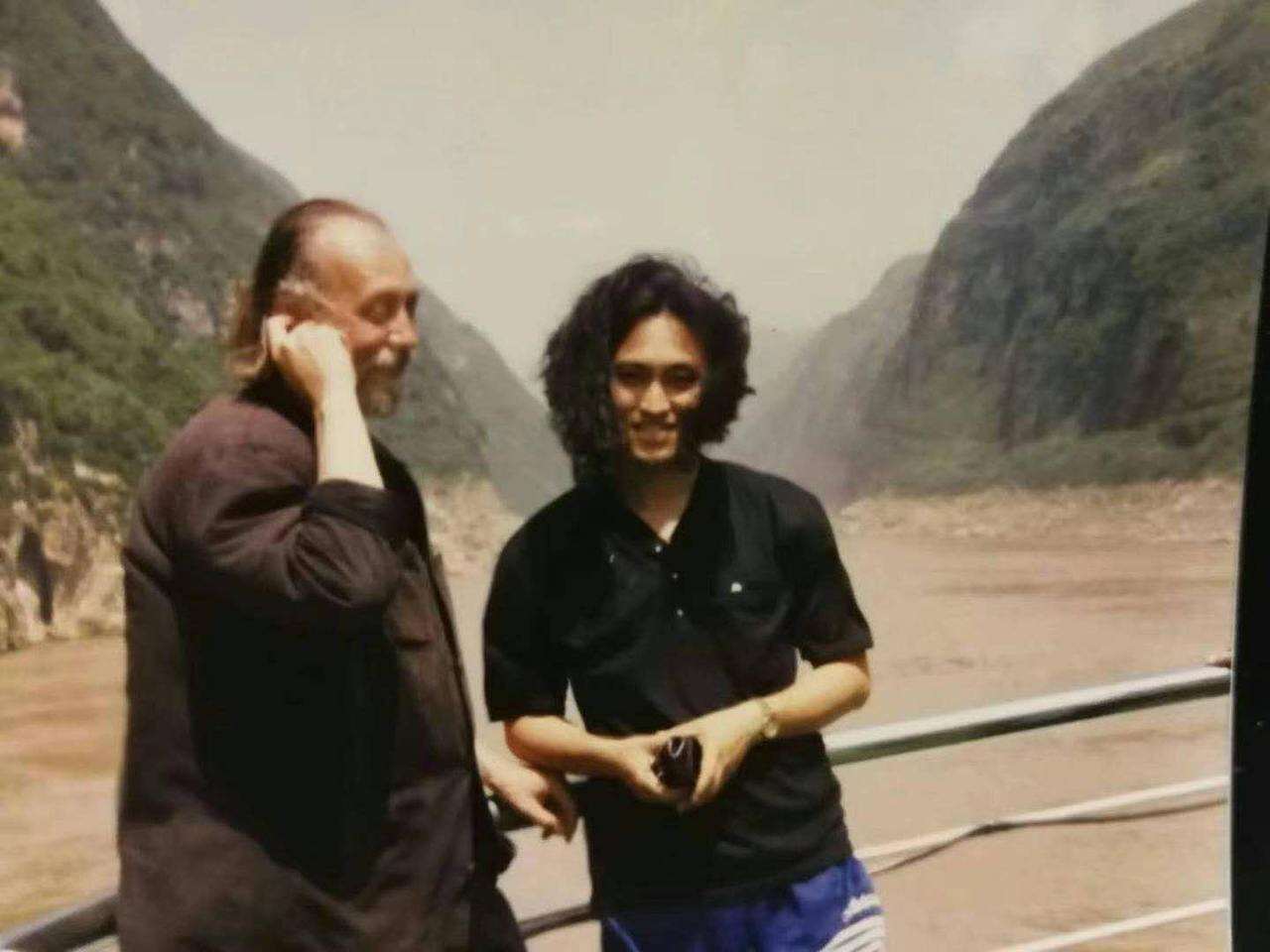

余泽民与拉斯洛在匈牙利拉斯洛家中的合影,上方“泄怀”二字由中国书法家曾来德书写赠送。受访者供图

拉斯洛的三十多年好友、其多部作品的中文译者余泽民表示,在中国游览时,拉斯洛不喜欢去现代化的繁荣都市,而会选择一些历史悠久的名胜古迹。而且,往往每去一个地方前,都会做细致的“调研”,了解背后的故事和渊源。

余泽民告诉记者,上世纪六七十年代,匈牙利著名汉学家高恩德曾把《狂人日记》《孔乙己》等小说作品翻译成匈牙利文,所以拉斯洛很早就知道鲁迅,“除了绍兴的鲁迅故居之外,他还去了北京的鲁迅故居。”

绍兴鲁迅故居。记者 郑培庚 摄

“这是一种跨越国别的艺术共鸣和跨越时代的文学联结。”绍兴鲁迅纪念馆原馆长裘士雄认为,就像每一位来到鲁迅故居参观的外国文学家,都会在这里感受到某种程度上的跨时空交流。

“拉斯洛是那种会从自身经历和所见所闻中获取写作灵感的作家,中国之行为他提供了某部分灵感,这是肯定的。”余泽民认为。

在绍兴驻足了几日后,拉斯洛甚至产生了一种令自己都感到震惊的“像在家里一样”的感觉。“我几乎不需要看路就开始转弯,好像不需要去想我要去的是什么地方。”他写道。

2025年公祭大禹陵典礼现场。记者 郑培庚 摄

“千年前的天空”

在寻找拉斯洛与绍兴关联的过程中,最让周伟印象深刻的,是他发出的一句疑问:我们头顶的,还是千年前李白看见的同一片天空吗?

“从全文来看,他是在游览中看到了一些寺庙、古塔有破损的痕迹,才发出了这样的疑问。”在周伟看来,从拉斯洛对中国的喜爱来看,这不是批判或讽刺,而是来自远方的关切之问,“哲学性和思考性是他作品中一脉相承的内核”。

大善塔,是拉斯洛在绍兴看到的第一座“意义重大”的建筑。“离开居住的酒店,走上主街二三百米后,就看到了大善塔。”

如今的绍兴大善塔。记者 郑培庚 摄

当看到这座用砖建造的七层建筑历经多年仍然优雅地屹立不倒时,拉斯洛非常感慨,同时也留意到一旁原本白色的墙壁有变黑的印记。“大善塔是这里生活的一部分,没有被分隔和封锁。”

“看到此景,他肯定是遗憾的。”余泽民表示,拉斯洛之所以来到大善塔等古迹,是想要寻找古代遗留下来的可信踪迹。某种程度上,他所认识的中国,并不是现实的中国,而是他通过文学和哲学自己构建出来的一个美好的“理想国”。

网友分享给周伟的大善塔旧图。受访者供图

“只要想到我头顶的天空和李白头顶的天空一样,和所有中国古典诗歌、所有中国传统文化一样,我就会感到兴奋。”拉斯洛曾在书中这么写道。

“因此在我的理解里,他发出‘是否仍是千年前天空’的感叹,不是失望,而是一种惋惜。这不是对于中国的偏见,反之,他很热爱中国文化,也希望这些古迹可以被很好地保护和延续。”余泽民说,拉斯洛表示自己理解历经多年建筑不可避免地有所毁坏,希望古迹修缮应当“复旧如旧”,尽力保持它原本的面貌。

1998年5月,在余泽民的陪同下,拉斯洛游览了中国近十座城市。受访者供图

诚然,历经千年风雨的冲刷洗礼和数个朝代的更替兴衰,要让一座建筑岿然不动、毫发无伤,几乎是不可能的。拉斯洛这位远道而来的匈牙利作家的这一句叩问,向我们抛出了一个宏大而深刻的命题:文明能否守住根基?

“其实这个答案,或许就藏在绍兴的街头巷尾。”浙江省文物保护利用协会世界遗产与名城专委会委员、绍兴市规划学会副会长陈扬说。

绍兴全景。记者 郑培庚 摄

1982年,成为全国首批历史文化名城后,开启系统性保护;2001年,城市总体规划与历史文化名城保护规划双批复,摸索出“能保则保”的“绍兴模式”,成为全国首创;2019年,《绍兴古城保护利用条例》正式实施,保护工作进入法治化轨道……

“历史的洪流滚滚向前,虽有消失的风景,但今天的天空映照在老街、古巷、老台门、古桥上依然星光璀璨,让文明活态保护传承和利用,推动古城和历史文化街区复兴的动能一直在持续增长。”陈扬说。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。