浙江在线2月18日讯(记者 孙婧宜)浙江人的文化生活有哪些?可以是用手机打开“浙里文化圈”抢课、阅读、预约看展、看演出,可以是西湖边随机打开的一场“盲盒音乐会”,可以是街头巷尾的新型公共文化空间,也可以是乡村振兴中的一幅幅农民画……

20年多来,在“八八战略”指引下,浙江持之以恒深入实施文化建设“八项工程”。今年省政府工作报告提出,要担负起新时代的文化使命,建设高水平文化强省。其中,文化为民、文化惠民是最终落脚点。

位于钱塘江畔的之江文化中心,是浙江省体量最大的现代复合文化综合体。在刚刚过去的春节假期里,之江文化中心吸引了超26.6万人次访客前来参观。

周末,杭州市民吴女士带孩子“打卡”体验。“可看的内容实在太多了,只来一趟根本不够。”在吴女士看来,之江文化中心聚合了浙江图书馆之江馆、浙江省博物馆之江馆、浙江省非物质文化遗产馆、浙江文学馆四大省级文化场馆,在这里,市民可以一站式感受各种文化形式的魅力。

之江文化中心 图源:浙江省文投集团

如果说大型地标性文化场馆是一座城市的文化“主动脉”,那么“小而美”的新型公共文化空间则充盈了城市生活的“毛细血管”。

以小区为起点,或步行或骑车15分钟,就可以上夜校、逛展览、看演出、运动健身、阅读论道……当城市书房、文化驿站、新时代文明实践中心(所、站)等一批“小而美”新型公共文化空间拔地而起,居民在家门口的文化生活有了更多可能。

傍晚,陈静带着女儿从自家商铺出发,步行大约3分钟,来到嘉兴市南湖区七星街道湘南社区新时代文明实践站。“我女儿每周三、周六晚上要来上美育课、武术课,在社区里,非常方便。”随着嘉兴南湖依托全域覆盖的新时代文明实践中心(所、站)打造“文明实践夜校”项目的深入,“夜学”已经成为当地居民生活新风尚。

不搞大拆大建,盘活现有资源,将优质文化资源直接送到老百姓身边。浙江突破按照行政区域建设的传统模式,以“文化圈”理念科学布局,整合宣传、文旅、科协、体育等10多个部门的各类文化场馆,打造覆盖全省的“15分钟品质文化生活圈”。

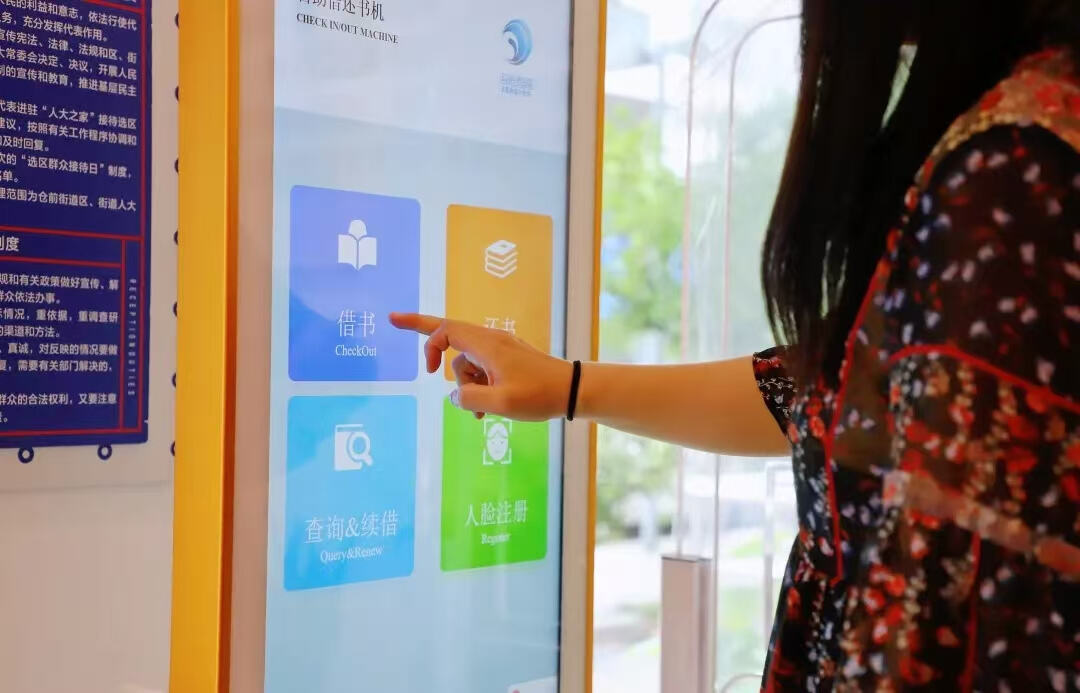

值得一提的是,浙江充分利用数字技术优势,打破时空限制,赋能文化建设。比如,通过“浙里文化圈”平台,居民只需手机轻轻一点,不仅能一键借阅全省公共图书馆藏书,轻松预约各类文化活动和展览,还能参与到线上线下课程,享受文化盛宴,文化服务变得更加智能化、个性化。

杭州葛巷未来社区内的24小时图书馆 图源余杭文旅

当“送文化”已成声势,如何增强城乡基层群众自我造血功能,则成为当前建设高水平文化强省的重要命题。

在浙江省政协十三届三次会议的“委员通道”上,省政协委员、温州市文化馆馆长施丽君展示了一张温州龙港市咸园乡村艺术团演出大型越剧《梁山伯与祝英台》后的合影,尤其特别的是,这台戏的演员并不是专业演员,而是社区居民和周边群众。

曾经,基层文化活动存在群众参与积极性不高、活跃度不够等问题。2024年,温州开展“公益大联盟”牵手乡村艺术团活动,从送演出给群众看,到培育引导群众自己当主角、唱大戏,极大地调动了群众的参与热情。“《梁山伯与祝英台》几个月排练、筹备,团员们没有一个人请过假。”施丽君说。

如今,像咸园乡村艺术团这样的乡村艺术团在浙江已有5.2万多个,且各具特色。这些队伍实实在在推动了公共文化普惠城乡,让基层精神文明与物质文明双向奔“富”。

浙江的尝试不仅于此。2024年5月,浙江实施文化特派员制度。自此,1570余名文化特派员活跃在乡野大地、田间地头,截至2024年12月,已牵头举办1万余场次各类活动,组建起3000余支乡土文化人才队伍。

从城市到乡村、从线下到线上、从“送文化”到“种文化”,浙江正全方位、多层次地丰富居民文化生活,让文化的种子在每一寸土地上生根发芽,绽放出绚烂的文明之花。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。