编者按:当戏曲咿呀融入赛博江南,当良渚神纹沉浸数字宇宙;当短剧光影带火之江风景,当潮玩萌态引爆情绪消费……文化,从来不是凝固的碑石,而是不断重构的活态基因。

20年来,浙江持续深化文化建设“八项工程”,努力让更多文化领域标志性成果以文化人、以文润心。即日起,浙江在线特别推出系列策划“文化新坐标”,通过聚焦短剧、网游、潮玩、文创等一系列新载体,触摸年轻一代的文化脉搏,品读文化浙江的潮流韵脚。

“文化新坐标”系列报道将分篇章徐徐展开。第四章节扫描浙江传统戏曲的产发展图谱,戏曲如何守正创新、永葆青春?听!让我们一起欣赏宛转悠扬的“浙”出好戏——

一部中国戏曲史,半部在浙江。

作为南戏的发源地,浙江孕育了越剧、昆剧、婺剧等18个地方剧种,承载着58项戏曲类非遗代表性项目的深厚底蕴。

近年来,这片沃土上不断涌现现象级佳作:2023年,新国风・环境式越剧《新龙门客栈》以谢幕时的“转圈圈”惊艳全网,成为戏曲界“破圈神话”;2024年,浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)携《白蛇传》《三打白骨精》巡演19国,让中国戏曲闪耀世界舞台;2025年1月,越剧《我的大观园》开票即售罄,年轻观众用热情印证传统艺术新生魅力。

2025年初,浙江省艺术创作工作会议首次提出“青春戏曲”品牌。戏曲何以“青春”?第十六届浙江省戏剧大赛开幕式上,浙江省文化广电和旅游厅党组书记、厅长陈广胜提到,“青春戏曲”的实质,是坚守戏曲精髓基础上的勇于突破,她以守正创新贴近年轻人审美,使传统戏剧更好焕发青春。如今,传承与创新交融的浪潮在浙江戏曲界激荡。

越剧《我的大观园》剧照 图片源自浙江小百花越剧院(浙百团)

老戏新唱,让传统戏曲“潮”起来

“离却了大荒山将红尘返,回到那如诗如画大观园……”8月15日,宁波文化广场大剧院的舞台上,两位“宝玉”唱念做打、全情投入,观众如痴如醉。

作为第十六届浙江省戏剧大赛的开幕大戏,由剧作家罗怀臻担任编剧,戏剧导演徐俊执导,优秀青年演员陈丽君领衔主演的青春版越剧《我的大观园》征服了不少年轻观众。2025年1月19日首演至今,《我的大观园》共演出49场,商业演出票房收入达5248.14万元,单场票房最高达205万元,累计观演人次超7.2万人次,票房、上座率等核心指标均创传统戏曲类演出新高,带动当地住宿、餐饮等文旅消费逾3.6亿元。同时,其核心观众呈现年轻化、异地化、高粘性特征,49场演出中30岁以下占比超43.3%,中国剧协副主席、三度“梅花奖”得主沈铁梅称赞这部作品“传统感与现代感兼具”。

这不是浙江戏曲首波观演热潮。2023年,新国风·环境式越剧《新龙门客栈》横空出世,以打破传统的表演形式和沉浸式体验迅速“破圈”,不仅“一票难求”,观众有80%之前从未接触过越剧,每场观众更有七成都是20-40岁的年轻人,主演陈丽君、李云霄更成为戏曲界“顶流”。

爆款背后,是对时代审美与受众需求的精准把握。

《新龙门客栈》诞生前,其出品人、总制作人、艺术总监茅威涛在上海观看了国内首部环境式戏剧且大获成功的《阿波罗尼亚》。她问《阿波罗尼亚》出品方——一台好戏极致演艺文化传播(上海)有限公司CEO汉坤:“你对标的是国际哪种小剧场形态?”汉坤回答:“我只对标今天人的生活方式。”

越剧《新龙门客栈》剧照 图片源自浙江小百花越剧院(浙百团)

越剧《新龙门客栈》剧照 图片源自浙江小百花越剧院(浙百团)

此后,这句话在《新龙门客栈》《我的大观园》等多部浙江戏曲中皆得到诠释。

《新龙门客栈》95后编剧孙钰熙在创作之初就明确了受众定位:“我非常清楚这个东西给谁看。越剧的老用户要有,但最主要的是当下的年轻人,是对传统文化有兴趣的人,其实就是我们的同龄人。”于是,她深入思考同龄人喜欢什么,不断探索戏曲创新的方向。

为此,《新龙门客栈》塑造了充满女性主义色彩的金镶玉、厌恶上班的刁不遇、身兼多职的“斜杠青年”贾廷……“我们的戏剧所探讨的主题不再流于空泛,而是能让年轻人共情。”茅威涛说。

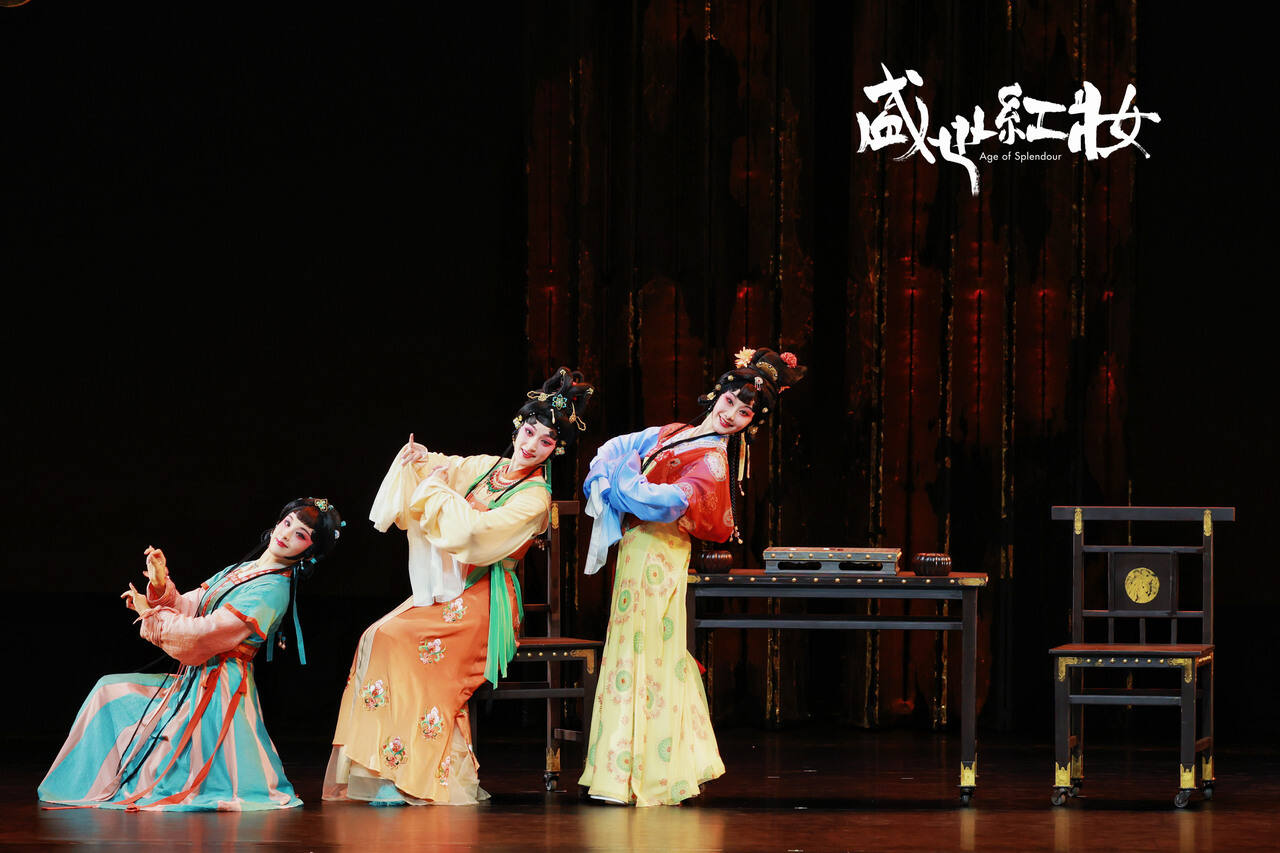

创新之风正在浙江戏曲界劲吹。浙江京昆艺术中心(昆剧团)打造的昆剧《盛世红妆》于今年5月成功首演,该剧打破传统昆曲的叙事节奏,以打马球戏为例,团队参考敦煌壁画、现代马术训练等多元素材,在保留程式化表演精髓的基础上,融入现代艺术元素,创造出独特的舞台呈现,票房收入创下浙江京昆艺术中心历年新编戏票房新高。浙江婺剧团打造的《三打白骨精》创收近600万元,白骨精变脸换装,孙悟空用无人机戏耍妖怪,金蟾娘娘既能调侃“胶原蛋白”也会变脸,猪八戒会跳舞还会讲英语……一系列新奇元素的加入让经典故事焕发出新的活力。

种种成功案例皆印证,经典的重塑需要创新的力量。不过,戏曲创新不是对传统的背离。“所有创新都应服务于传统戏曲内核。”浙江婺剧艺术研究院副院长黄庆华说。

既葆有“老底子”的筋骨,又焕发“新腔调”的生机。在浙江这片文化沃土上,传统戏曲正以青春之姿,在守正创新的浪潮中破浪前行。

青春接力,戏台之上“后浪”奔涌

浙江婺剧团排练厅内,戴丽霜的水袖翻飞如流云,汗水浸透练功服。她将在婺剧新剧《女儿国》中担纲女儿国国王B角,对于00后青年演员来说,无疑是个挑战。

不过,这位年轻演员不是首次挑大梁。2024年4月,戴丽霜就出演了大戏《二度梅》的女主人公陈杏元,一级演员陈建旭等多名资深演员为她配戏。12月,她又在婺剧《白蛇传》中饰演白素贞,完成第二次主演大戏,获得“梅花奖”演员杨霞云的指导。

年轻演员担纲主角、资深名家甘当绿叶,这在浙江婺剧团已是常态。比如演员李烜宇进团第三年,就在《红灯记》中饰演主角李玉和,有八位一级演员为他配戏,比戴丽霜小4岁的麻锡妃也在2023年主演了大戏《姐妹易嫁》。

这种“传帮带”的氛围,源于浙江婺剧团对戏曲传承的长远考量。“人才高度决定了事业高度和艺术高度。”黄庆华回忆,20世纪90年代开始,浙婺就意识到青年力量对戏曲传承的重要性,有意识地让舞台年轻起来。剧团上下达成共识:戏曲要传承发展,必须让更年轻的力量涌现。

彼时,以陈美兰为代表的一批婺剧名家带头让出舞台,力推陈丽俐、杨霞云等后辈。《昆仑女》《穆桂英》《白蛇传》等经典剧目也纷纷被打上了“青春版”的标签。

青春版《白蛇传》 图片源自浙江婺剧艺术研究所

为了助推新一代演员成长,浙江婺剧团形成了一套完善的培养体系。黄庆华将其概括为 “三给”:给信心、给平台、给机会——剧团打破常规认知,大胆起用新人,为青年演员提供丰富的演出舞台。除了自有大小剧场演出外,浙江婺剧团通过进社区、进校园、送戏下乡等基层巡演以及春晚、亚运、国际交流演出等国家级、省级乃至国际舞台,让他们在实践中提升业务水平。

戴丽霜的成长轨迹是育才之道的写照。2018年5月,刚入团的戴丽霜就跟着前辈一起去各个“一带一路”共建国家巡演。“当时我没有演出安排,团队带着我就是为了让我多看多学。”半年后,戴丽霜登上2019年猪年春晚,此后又接连亮相2021年、2023年、2025年春晚,多次参与出国文化交流演出。在次次高规格演出的历练中快速成长,也读懂了戏曲传承的意义。

戴丽霜担任主要角色 受访者供图

在浙江婺剧艺术研究院党总支书记、院长王晓平办公室里,有一块屏幕,上面是练功房里的场景。“这个人在做动作的时候,我就会联想,他应该安排什么角色更合适。”王晓平会根据观察结果给青年演员打造相应的戏,武功强者安排武戏,唱腔佳者侧重文戏。量身定制下,每个年轻人都能找到属于自己的戏路。

近年来,浙江戏曲界对青年人才的培养已蔚然成风。《盛世红妆》是浙江京昆艺术中心(昆剧团)为第六代传承人“代”字辈青年演员精心打造的新编大戏。浙昆“代”字辈青年演员集体亮相,“万”字辈中坚力量为其保驾护航。

作品背后,是浙昆“代际传承”战略的有力支撑——青年演员日常浸润于老一辈艺术家的深厚滋养,从唱腔气韵到身段分寸,口传心授间,六百年昆曲精魂在年轻一代身上延续、活化。系统性的人才梯队建设,确保了这一古老剧种始终拥有奔涌向前的“源头活水”。

值得一提的是,浙昆对青年演员提出“传统+创新”的双重要求——参演新编大戏的同时,每人每年必须学习至少一折经典传统戏,确保在创新中守住文化根脉。

《盛世红妆》剧照 图片源自浙江京昆艺术中心

2019年,浙江省文化广电和旅游厅开始实施领军人才“名编、名导、名角、名匠”(1111)培养计划,两批共推出58名“名编、名导、名角、名匠”培育对象,更多戏曲新星冉冉升起。

放眼当下,青春面孔正逐渐成为浙江戏曲舞台主流。今年,浙江小百花越剧院陈丽君获2025年度“中国青年五四奖章”;浙江婺剧艺术研究院楼胜获2025年度新时代青年先锋奖;绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心张琳、浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)杨霞云2人荣获“全国先进工作者”称号。谢莉莉、陈丽俐入选2025年全国戏曲表演领军人才培养计划……

年轻一代正用自己的方式,续写着传统戏曲的华章。

市场探索,让戏曲热潮长效“保鲜”

“爆红”易得,“长红”难求。当浙江戏曲引领的“青春风暴”正赢得广泛关注和市场认可,也有不少人开始担心,这股热潮能持续多久?

浙江戏曲人未止步于短暂的流量狂欢,而是以持续创新、跨界融合和市场化运营,期望探索出一条可持续发展的新路径。

戴丽霜最近正想着如何调整自己的社交媒体发布内容。自2022年起,她在社交平台分享的婺剧剧照和变装视频,收获了不少关注。“现在我觉得仅展示妆容服饰太表面了。”戴丽霜希望,通过短视频激发观众兴趣后,能引导他们走进剧场,感受戏曲的完整魅力。

数字化浪潮中,像戴丽霜这样利用工作间隙,通过视频或直播账号分享戏曲知识或创作感想的个人或团体越来越多。浙江戏曲正以更加积极的姿态拥抱互联网。

去年3月,“艺播计划——抖音直播院团专项”落地浙江,目前已有16家院团入驻。通过互联网,戏曲的传播边界被不断拓宽,越来越多年轻人成为戏曲文化的“新粉”。

还有一些戏曲院团开始尝试与音乐、综艺、游戏、动画、电影等艺术形式进行跨界融合,将戏曲作品以一种全新的面貌展现在观众面前。

2024年8月,《新龙门客栈(越剧纪实电影)》上映,以舞台纪录片的形式通过“电影+越剧”这种全新的组合方式把越剧搬上大银幕;游戏《梦三国2》以瓯剧领军人物方汝将主演的经典瓯剧《东瓯王》为蓝本,为游戏角色设计了南戏主题换装;随着微短剧的火热,戏曲院团也开始积极把握这一新兴传播形式,《明州奇闻录》《化蝶》《越女争锋》等多部越剧微短剧接连上线。

当浙江戏曲国际化步伐加速,海外市场同样成了拓展的重要蓝海。

近些年,浙江婺剧团凭借对戏曲文化的特色传承与创新走出国门,被称为“传统戏曲出海的金名片”,也是目前全国各剧种访问演出国家和地区最多的地方戏曲院团之一,已在69个国家和地区访演,累计为500多万人次的海外观众呈现了中国传统戏曲之美。

婺剧出海 图片源自浙江婺剧艺术研究所

浙江省文化广电和旅游厅艺术处负责人介绍,下一步,浙江将着眼戏曲传承发展,进一步总结提炼越剧“新大众化”的成功经验,以婺剧、昆曲、京剧等的焕新蝶变打出更强劲的“青春戏曲”品牌。同时研究新风向、融入新赛道,推出更多符合年轻人观演需求的小场景、微创新,积极探索戏曲联动开发影视剧、广播剧、主题网游等各类衍生产业,让更多年轻人喜欢越剧、投身越剧。

从守正创新中汲取艺术养分,在青年力量中积蓄传承动能,于市场探索中拓展发展空间——浙江戏曲正以“青春”为名,书写着传统艺术与时代同行的新篇。

(记者 孙婧宜)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。