编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中国人民经过长达14年艰苦卓绝的浴血奋战,取得了中国抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利。回首峥嵘岁月,烈士家书,是烽火淬炼的英雄史诗,是民族精神的不朽底稿。这些家书,有的写于阴暗牢房,有的成于硝烟战壕,笔尖颤抖却字字千钧。即日起,浙江在线特别推出“烽火家书 峥嵘回响”系列报道,以书信对话英魂,从历史中感悟抗战精神,在传承中赓续红色血脉,谨向逝去的英烈们寄去时代的回信:这盛世,正如您所愿!

“萍,不知是什么的牵连,在这样的工作繁冗中,我还时刻的惦念着你……旁的留到碰面时再谈吧。”1941年10月的深夜,当余也萍读到林勃的信时,恋人的相约已成绝笔,留给她的是被日寇刺穿17处的血衣。悲痛欲绝的她迎着月色洗去衣服上的鲜血,让清晨的第一缕太阳将衣服温暖、晒干,然后用红线将17个触目惊心的刀痕织成了17朵小红花。

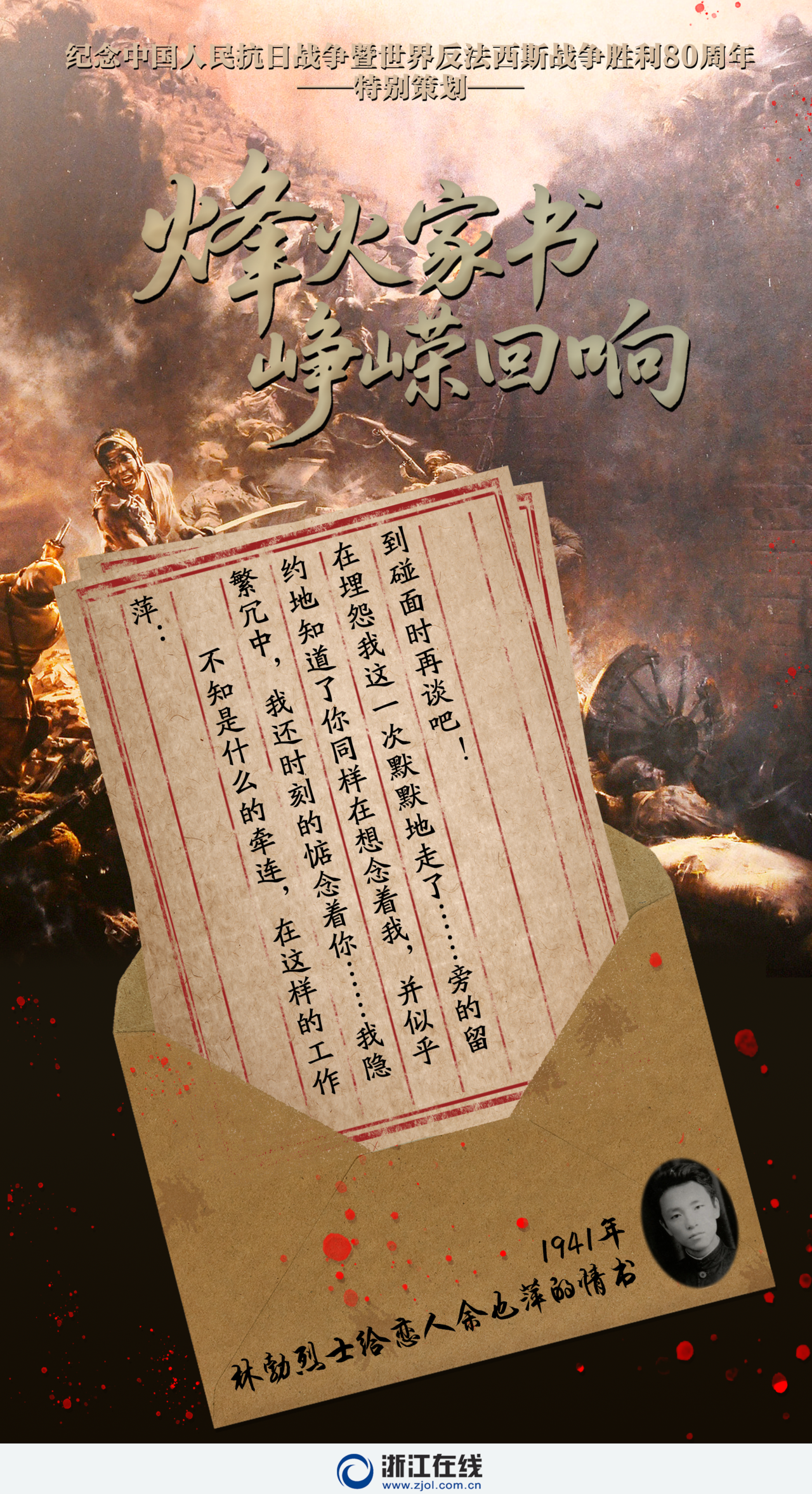

林勃烈士写给余也萍的信 图片源自宁波市镇海口海防历史纪念馆

1941年,23岁的林勃在从镇海区澥浦镇移驻青峙(今属北仑区)的途中,给恋人余也萍写下了这封情书。殊不知,信还未送到,林勃突遭国民党顽固派武装偷袭,被绑在青峙大庙前的一棵沙朴树上,被日寇连刺17刀,壮烈牺牲。这封特别的情书,如今展陈在宁波市镇海口海防历史纪念馆。2021年,在镇海区档案馆的支持下,海防馆团队经仔细辨认,发现了这封信。信件内容一经公开,便迅速被广泛传播,打动了络绎不绝的参观者。

这封泛黄的情书,还原了那段不平凡的岁月。如今,书信复印件在纪念馆的展柜里“熠熠生辉”。2010年,沙朴树被重新栽种在小浃江边的北仑区蔚斗小学门前,见证着一代代孩子的成长。小浃江静静流淌,烈士精神的传承从未停息——

放在胸口的绝笔信

80多年前,我国沿海主要港口相继沦陷,只有宁波镇海港口仍掌控在我国军民手中,因大量抗战物资都要经镇海口海运进出,为了切断对外联络线,这片土地也因此成了日寇主要的进攻目标。

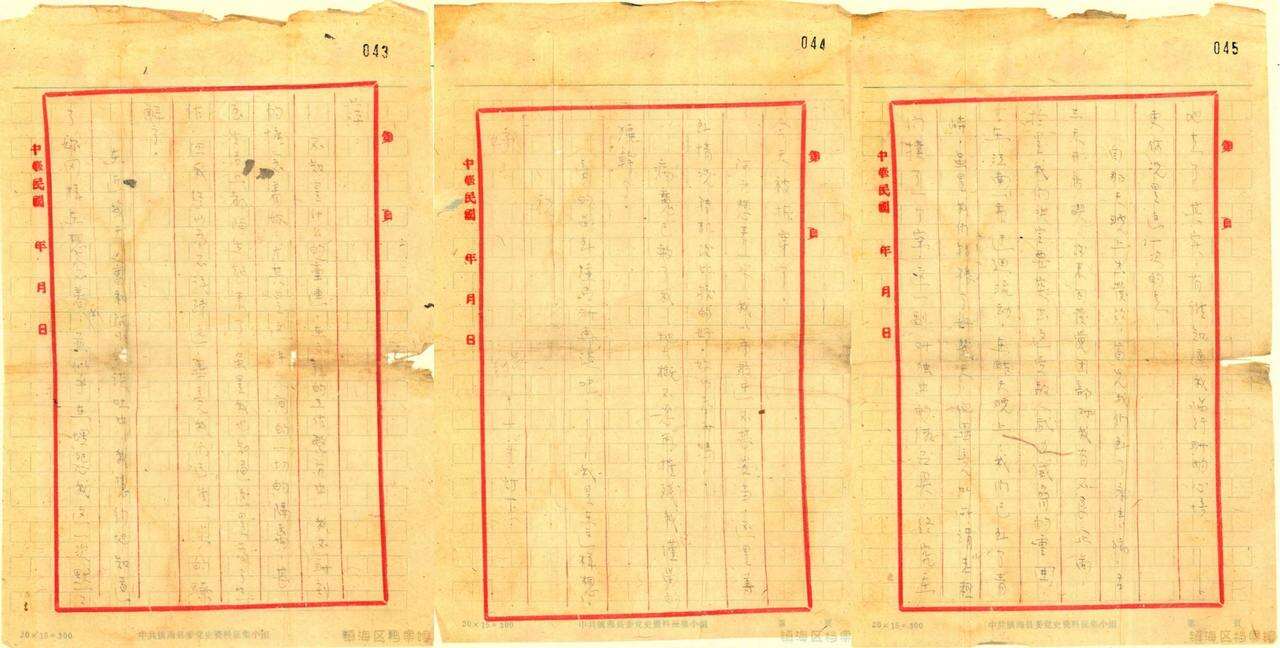

时间闪回1938年,被党组织派往镇海澥浦开办识字班的林勃第一次见到了余也萍。“一头细发,面目清秀,看上去就像个瘦弱的书生。”在余也萍的女儿丁芃的记忆里,母亲曾这样描述林勃。

林勃烈士照片 受访者供图

此后,两人为了宣传抗日思想一起走上街头,日复一日,发展成了恋人。1941年4月镇海沦陷后,林勃与战友们一起在镇海江南领导了一支名为“江南独立中队”的武装,余也萍则留在地方继续从事地下工作。

10月的一天,青峙方向忽然传来阵阵枪声。“母亲听到声音后,赶到独立中队的基地,却没看见林勃的身影,当时她心里就有了预感。”丁芃说。

深夜,余也萍得知林勃牺牲的噩耗,与战友贺思真冒着生命危险前去寻找。经老乡指点,在青峙的一片草丛中,找到了林勃的遗体。她强忍着悲痛,解开他的外衣纽扣,只见里面穿的正是自己送的那件蓝色毛线背心。她将林勃的血衣洗净,将他埋葬在了青峙山上。回到住处,余也萍看到放在自己案桌上的林勃来信,读到了信中那句“旁的留到碰面时再谈吧”的约定,悲痛欲绝,找来红线,将背心上十七个触目惊心的刀痕织成十七朵小红花,以此寄托自己的无尽思念。

此后,这封绝笔信和林勃烈士的照片一起,被余也萍缝在胸口的口袋里,贴身保管,珍藏了近半个世纪。

在余也萍弥留之际,她拉着女儿丁芃的手,说:“以后要把我安葬在宁波,那边有好多我的战友。以后给我扫墓的时候,也要给林勃扫墓。”

余也萍逝世后多年,丁芃依然遵照母亲遗愿,时常从居住地上海赶到宁波,到林勃烈士墓前祭扫。

一封绝笔信的故事,代代相传。

一个凄美的爱情故事

2021年,尘封了40年的信件第一次被展出在宁波市镇海口海防历史纪念馆,也是丁芃第一次见到母亲口中信件的原文。

泛黄发皱的信纸上,字迹早已模糊不清。上了点年纪的她带着老花镜凑到展柜前,仔细看着这封泛黄的信件。

“直到看见信件的内容,我才明白妈妈和林勃的感情有多深,这封信件一直陪她很多年。”丁芃在当时的采访中回忆,在那个动荡的年代,信件很难保存,母亲总是将它放在自己贴身衣服的口袋里。

“照片不知道湿过多少次,被雨淋过多少次,但是每次湿了以后,母亲会把它晒干,或者倒上热水用茶杯把它烫平,就这样一次次保存下来,很不容易。”丁芃在展厅前流下了泪水。

2021年丁芃参观宁波市镇海口海防历史纪念馆 图片源自宁波市镇海口海防历史纪念馆

时隔大半个世纪,信件重新面世。1988年,也就是余也萍逝世的前一年,她把这封信交给了党史研究部门,原件现由宁波市镇海区档案馆收藏。

直到2020年底,镇海口海防历史纪念馆为进一步丰富展陈内容,通过各种渠道多方查找和搜集镇海籍烈士的相关文史资料。

“2021年2月,经过我们文史研究员仔细辨认和阅读,在镇海区档案馆内发现了两封镇海籍烈士的信件,其中一封正是林勃烈士写给恋人余也萍的信。”镇海口海防历史纪念馆文史研究员徐春伟告诉记者。

因为这封信,林勃烈士的故事变得更加丰满和生动,成了馆内一大亮点。接下来,如何更好地把这个故事讲给更多人听?这成了馆内讲解员俞晶晶思考的问题。

“当时写讲解稿的时候,我们就想到了这封信的特殊性。它不同于其他的烈士家书,作为一封情书,字里行间不仅有对恋人的思念,还有对当时抗战局势的描写以及对抗战胜利的期望,这是可以深挖、突出的部分。”

如今,每当讲解员在馆内讲起这个故事的来龙去脉,都会有游客落下眼泪。一年下来,馆内的游客人数能达到25万,不仅有牙牙学语的孩子,也有耄耋之年的老人。

林勃的故事开始越过了青峙岭、飞过了小浃江,传向了四面八方。

馆内林勃烈士展柜 图片源自宁波市镇海口海防历史纪念馆

沙朴树下长大的孩子

时至今日,那棵青峙大庙前的沙朴树经过重新栽种后,依旧郁郁葱葱。

新学期的开学日即将到来,蔚斗小学校长李玉萍又开始准备她的“开学第一课”讲话稿。在她上任的7年中,稿件改过许多次,唯一不变的是稿子里有关“沙朴树的故事”。

据记载,林勃牺牲的地方,是当时七星延陵学校(蔚斗小学下属学校)校园的沙朴树下,而这棵沙朴树也成了英雄树。

2010年8月,七星延陵学校撤并至蔚斗小学。为了让一代又一代的蔚斗师生铭记先烈遗志,学校在校园栽种下了一棵沙朴树。

蔚斗小学校门口的沙朴树 受访者供图

“阳光、勤奋、朴实、坚韧”,是蔚斗小学校长李玉萍结合沙朴树的特质为学生总结的“蔚斗少年品质”,贯穿于学校教育的始终。

“看到沙朴树,我们就会想起那些为国捐献了宝贵青春和生命的革命先烈,我们永远怀念他们。同学们,你们生长在和平的年代,生活幸福美好,但岁月静好的背后也是因为有一群人在替我们默默守护。”在讲话稿中,李玉萍写下了这样一段话。

除了开学教育,学校还将林勃的故事写入课本,与多名烈士的故事汇编在《浃水泱泱》一书中,作为孩子们的红色教育校本课程。

“赓续红色血脉,实现立德树人,其根本落脚点在于课程。多年来,蔚斗小学一直将红色教育融入课程,并在传承中发展,常学常新,实现文化育人。”李玉萍说。

在这所校园里,2022年林勃的故事还被六年级毕业班的学生搬上了舞台。其中,扮演林勃的学生,让李玉萍至今难以忘记:“在我们老师的印象里,他平时不爱说话,比较内向,身体也很瘦弱,起初我们还担心他能否演好这个角色。”

学生表演林勃烈士故事舞台剧 受访者供图

直到汇演那天,这名学生的演绎让一众师生喜出望外。“上了舞台以后,他演到林勃英勇牺牲的桥段时,大义凛然的神情诠释得很到位。”李玉萍回忆道,事后,这名学生告诉自己,在每一次排练的过程中,林勃的精神和故事已经深深影响了他。

“或许文字对于成人而言足够理解其字里行间的深意。但对于孩子来说,更希望让这些文字活起来,印象才会更深刻。”李玉萍解释道。

(浙江在线记者 祝依凡 通讯员 陈燕玲 陈旻茗 曹琭)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。