浙江在线9月3日讯(记者 陈雷 实习生 谷曼茜 倪元浩)9月3日上午,72岁的董杭生早早醒来,蹲守在电视机前,收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。

大会包括约70分钟的盛大阅兵仪式,董杭生期待已久。

“要是我爸爸也能看到这一幕,该有多好啊!”看着电视里英姿勃发的队伍,董杭生说。父亲董桂友是一名参加过抗战的新四军老兵。新中国成立后,董桂友退伍转业,在杭州安家落户。

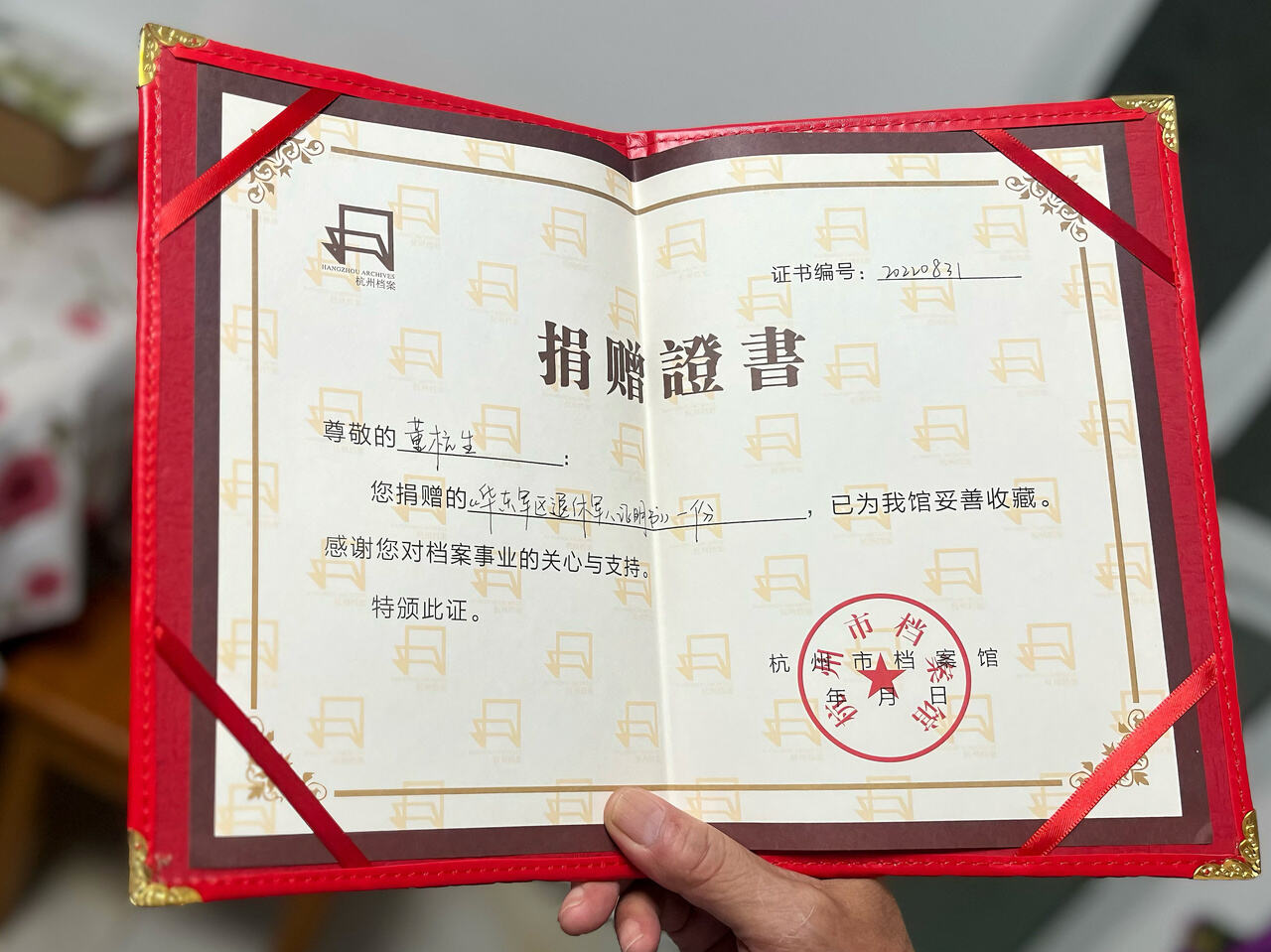

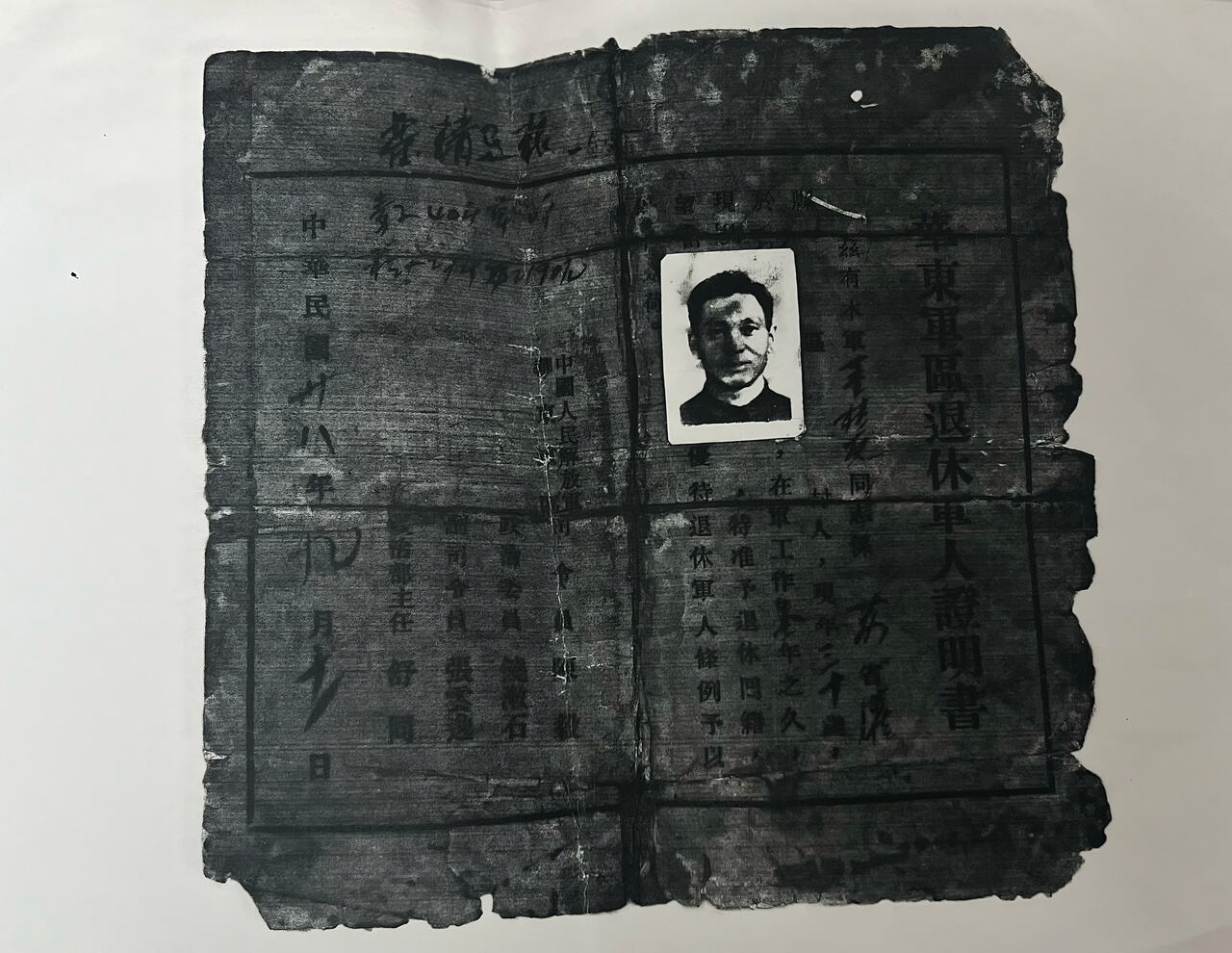

在位于杭州市上城区秋涛路的家中,董杭生再次取出了父亲的退伍证明书复印件,一同珍藏的,还有一份捐赠证书。抚摸着父亲留下的泛黄的“退休军人证明书”,看到眼前“这盛世如您所愿”的一幕,董杭生百感交集。

“机枪的声音一刻也不能停”

捐赠证书 实习生 谷曼茜 摄

2022年8月,董杭生将退伍证明书原件捐赠给了杭州市档案馆。“华东军区退休军人证明书”承载的是一位老兵沉甸甸的抗战往事。轻轻摊开证书复印件,他讲述起了父亲的过往。

1919年,董桂友出生于江苏连云港一户人家,“家里人丁兴旺,有好几个兄弟姐妹。”董杭生说。1941年,是中国敌后抗战极其艰难的一年,彼时的连云港早已沦陷,20岁出头的董桂友目睹日军和汉奸部队不停“清乡和扫荡”,原本给地主放牛的他开始暗地里给新四军放哨和送情报。最终毅然投身革命。

“我大伯是地下党员,爸爸受他影响,先加入了县大队,后来又进了新四军苏北部队,给一位主力团长当警卫员。”董杭生回忆,父亲成为警卫员半年后,又转任侦查员、机枪排长。

投身革命的董桂友,对枪有特殊的感情与天赋。“他打枪很准,很喜欢枪。”董杭生说,每支缴获的枪支分配到父亲手中,他都视若珍宝,精心呵护。其中他尤其钟爱一把德制“小机枪”,俗称“20响”的快慢机,敌人多时可以连发20发子弹,射伤力大。

“父亲抗战时参加过黄桥战役,还有很多小的战斗,消灭的鬼子至少有几十人。”在董杭生的记忆里,拿枪的父亲自感责任“重大”,他在战场上始终坚持着一个信念,“机枪的声音一刻也不能停。”

“因为那时候战士们枪很多都是老套筒,打起仗来响声稀稀拉拉的,机枪属于重武器,给人一种威猛的感觉,机枪如果停了,士气也会受影响。”他解释,也因此,机枪手是敌军最先瞄准的目标,父亲也曾受过伤,但从未退缩,他生前常说,“干掉一个鬼子够本,干掉两个还赚一个。”这种视死如归的气概,是那一代抗战军人的集体信念。

72岁的董杭生 实习生 谷曼茜 摄

“和平生活来之不易”

新中国成立后,董桂友因病在杭州转业,到了杭州木材公司工作,后来董杭生和弟弟陆续出生,从此一家人在杭州扎了根。在他的记忆里,直至1985年因病离世,父亲很少提起抗日经历,仅有的一些片段,也只偶尔在日常琐碎间流露。

更多地谈起抗战经历,是在家里有了电视机后。上世纪80年代,已经参加工作的董杭生,花了200多元买了一台12寸黑白电视机。“那时一个月工资才30多元,攒了挺久才凑够。”他回忆,那台电视只有两个频道,却为刚离休在家的父亲增添了许多乐趣,“我爸以前就爱看抗战片子,看的时候常会感叹,‘今天的和平生活来之不易’。”董杭生说,那时候,一家人常围坐在一起收看抗战题材影片,小小的屏幕闪烁间,为一家人留下了珍贵的回忆。

董桂友退休证明书复印件 实习生 谷曼茜 摄

“那个年代的许多东西都没保存下来。”在他印象里,小时候家中有不少父亲抗战留下的物件,他尤其记得家中曾有一支日军黄铜手电筒,是父亲从战场缴获后,经部队批准带回的战利品。“那手电筒设计巧妙,头部能弯曲,夜间行军能有效避免被瞄准。”董杭生说,父亲曾提及抗战岁月极其艰苦,粮食匮乏常以糙米果腹,军装补丁叠补丁,夏穿草鞋冬穿布鞋。与穿着呢子大衣和皮靴子、装备精良的日军相比,敌我悬殊之大,让他更真切体会到抗战的艰难。

父亲生前始终教导董杭生要爱国,珍惜来之不易的和平生活。“真实的历史应该被铭记。现在祖国越来越强大,真想让爸爸也能看到国家今天的样子!”言语间,董杭生充满着自豪。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。