浙江在线9月24日讯(记者 孙婧宜)“国有成均,在浙之滨。”

1897年,伴随着民族救亡图存的呐喊,一颗名为“求是”的种子在之江之畔破土而出,成为中国近代最早效法西方学制的新式学堂之一。

历经百年风雨,几度易名变迁,曾经的求是书院已成为如今的浙江大学,启尔求真的火种从未熄灭。如今,这颗种子已蔚然成荫,亭亭如盖。

20年前,习近平总书记在浙江工作时,在浙江大学主持召开省委常委会会议,引领浙江大学迈上了“建设世界一流大学”的新征程。 20年来,浙江大学牢记总书记嘱托,感恩奋进,一张蓝图绘到底,正以磅礴的创新之潮,润泽社会、经济、文化发展的方方面面。

创新硕果满枝丫

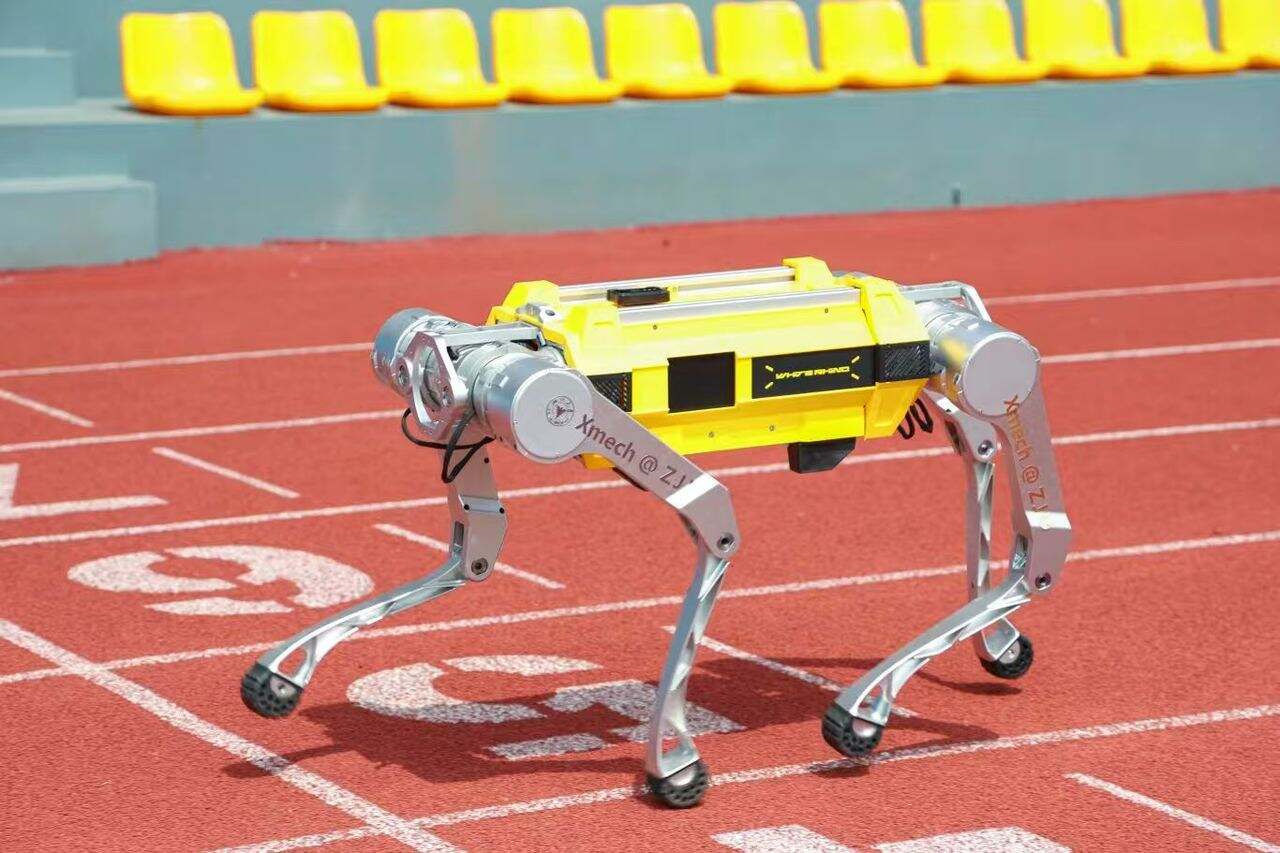

8月的杭州,热浪滚滚,红色跑道上,一场科技竞赛正在上演。

一架银白色合金骨架的“机械猛兽”如离弦之箭般飞驰而出,瞬间完成百米冲刺。“16.33 秒!”当数字在秒表上定格,全场爆发出热烈的欢呼——

这意味着,由韩国机器人“猎狗 Hound”保持的19.87秒“四足机器人最快的100米”吉尼斯世界纪录,被“白犀”成功打破。

机器人“白犀” 浙江大学供图

“白犀”由浙江大学交叉力学中心、航空航天学院和杭州国际科创中心人形机器人创新研究院联合研发,其诞生源于研发团队对机器人极限运动能力的长期追问。高速奔跑、高负载承重在传统设计中往往无法兼顾,为了打破这个桎梏,团队钻研了三年。

未来,“白犀”的应用场景将被进一步拓展:从灾害救援到极端地形运输,它的意义也将从“跑得快”延伸到“跑得有用”。“也许在不久的将来,我们就会看到‘白犀’穿梭于地震废墟中救援、攀爬极地冰川进行勘测,甚至承担复杂的工业巡检任务。”团队负责人说。

“白犀”团队 浙江大学供图

这仅是浙大创新浪潮中的一朵浪花。近年来,浙江大学的科技创新成果如雨后春笋般涌现,呈喷涌之势,覆盖高端制造、人工智能等各个关键领域。

在地下,中国工程院院士,浙江大学教授、浙江大学机械工程学院院长杨华勇团队设计的国产复合盾构装备,使中国基建实现了穿山越岭、过江跨海的梦想,并拿下了全球70%以上的市场份额,成为“大国重器”的典型代表;

在海上,浙江大学海洋学院研发的无人风帆航行器“信天翁”成功穿越台风“蝴蝶”“韦帕”的核心风区,在67节的最大风力中获取了台风运动时完整的气象、海洋等“一手资料”,开创了我国海洋气象史上利用海洋无人航行器主动穿越台风眼开展海气界面观测的先河;

在云端,浙江大学脑机智能全国重点实验室研制的新一代神经拟态类脑计算机“悟空”横空出世,其搭载960颗自研第三代类脑计算芯片,支持的神经元数量达到22亿,指标已接近猕猴大脑的规模……

与此同时,浙大的创新更深度融入产业生态与社会进步。今年年初,杭州爆火出圈的六家科创企业中,三家的创始人是浙大校友。

从打破纪录的“白犀”,到穿山越海的盾构机,从探秘台风的“信天翁”到模拟人脑的“悟空”,浙江大学的创新之潮正以前所未有的力量奔涌向前。这片求是创新的沃土上,正结出累累硕果。

跨越世纪的“求是”密码

当越来越多令人瞩目的创新成果摆在眼前,人们不禁会问,为什么是浙大?答案,就蕴含在其跨越三个世纪的办学理念之中,亦彰显于其与时俱进的育人实践之中。

浙大的创新血脉源头始于“求是”精神,建立之初“务求实学,存是去非”便成为立学之本。在风雨飘摇的年代,师生们怀揣着对真理的追求和对国家命运的担当,孕育了“以尽一已职责”的风骨。

浙江大学之江校区求是堂 浙江大学供图

1988年,为了适应迅猛发展的现代科技和社会需求,时任浙江大学校长路甬祥主持的校务会议决定以“求是创新”为新时期浙江大学校训。这绝非简单的词语叠加,浙大在坚守真理探索、强调社会责任的同时,更加主动地拥抱变化、引领变革。

浙大深刻认识到,建设世界一流大学,关键是提高人才培养质量。于是,其融合通识教育、专业教育和交叉培养,将知识传授、能力培养和素质提升有机结合,培养学生终身学习的能力、持续开展自主创新的品质。

“导师项志宇老师领我进入机器视觉的大门,为我准备学习计划,对我进行科研训练,经常是逐行代码地进行指导。”在DeepSeek创始人梁文锋研究生阶段主修的信息与通信工程专业培养方案中,浙江大学信息与电子工程学院设置了紧跟技术前沿的专业课程体系和系统性的科研训练。在梁文锋看来,正是这样全方位的培养和教育,他才能不断提升聚焦学科发展前沿、契合行业与社会需求的综合能力。

浙江大学人工智能通识课程 浙江大学供图

云深处科技创始人朱秋国的机器人道路源于他在本科期间参加RoboCup机器人世界杯竞赛。2006年开始,朱秋国加入浙江大学控制科学与工程学院熊蓉教授指导的ZJU Dancer小型仿人足球机器人团队。“打比赛可太锻炼人了。要把专业的理论知识结合实践,要能够快速学透比赛所需的必要知识,还要有自主钻研的能力。”朱秋国回忆说。

朱秋国的故事印证在浙大学习,不囿于一地,也不囿于一位老师。在“浙大学子一站式科研导航平台”上,同学们可以研究水稻开花的奥秘、参与药物的研发,也可以去了解宇宙的起源、水资源的保护……选我所爱,挑选自己感兴趣的项目,寻找心仪的导师,师生的研究兴趣也得以更好地双向匹配。

从课内到课外、从课程到竞赛、从教学到科研,正是这种不拘一格又环环相扣的全链条培养路径,启蒙了一大批浙大学子不断探索未知之境,绘制广阔未来。

浙大力量润泽四方

在位于湖州的养殖基地里,一池碧水被分割成数条长长的“跑道”,鲈鱼在流水中逆游竞逐,身形矫健,肌肉紧实,这种鱼叫“跑道鱼”。

“‘跑道鱼’体形比较漂亮,脂肪含量比较少,味道比较鲜美,更重要的是经济价值比普通鲈鱼要高很多。”浙江大学教授、南太湖现代农业科技研究中心主任、湖州市水产产业联盟省级专家组组长徐海圣介绍。他是浙江大学科技特派员,扎根湖州已经18年了。“我们中心每年要为湖州引进80多个新品种、60多项新技术,受到广大农业企业的欢迎。”

从2003年开始,浙江大学年均选派40余名教师担任科技特派员,以科技助力乡村振兴、带领农民增收致富,共有4人获得“国家级优秀科技特派员”称号,多人被评为“浙江省功勋科技特派员”“浙江省突出贡献科技特派员”。

这是浙江大学将知识与技术转化为服务社会、造福人民的生动实践。这样的努力正持续渗透并深刻影响着文化、产业、医疗等领域的发展。

中国历代绘画大系典藏馆 记者 孙婧宜 摄

2005年,“中国历代绘画大系”正式启动。经过二十载不懈努力,这项工程已编纂出版《先秦汉唐画全集》《宋画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》共计64卷244册,是迄今为止同类出版物中精品佳作收录最全、图像记录最真、印制质量最精、出版规模最大的中国绘画图像文献。

9月9日,浙江大学医学院附属邵逸夫医院发布自主研发的骨胶水——“骨02”碎骨黏。这一创新生物材料可用于大小骨折碎片的黏合固定,有望为骨科领域带来治疗模式革新。

在更广阔的经济舞台上,浙大力量同样熠熠生辉。无论是田间地头还是无影灯下,无论是传统产业的升级还是未来产业的孕育,浙大力量正深度嵌入并服务产业、农业和经济社会的方方面面。

这种全方位的赋能,正如那逆流而上的“跑道鱼”,充满奋进的力量,也如那启发于自然的“骨胶水”,粘合起创新链与产业链,持续为高质量发展注入强劲动能。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。