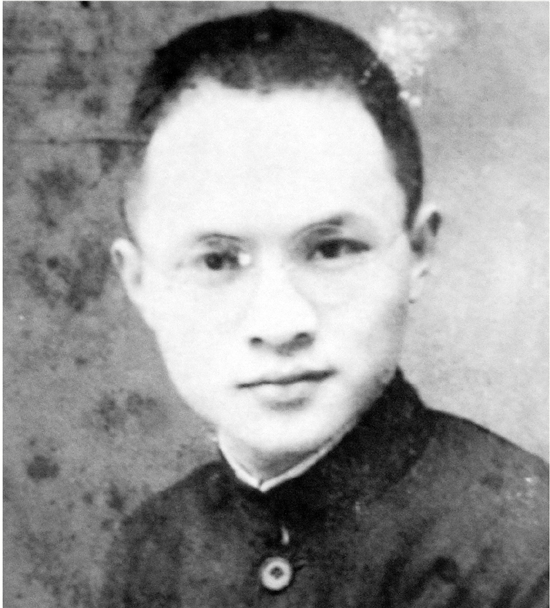

1939年的施昕更

施昕更(左)、董作宾(右)在良渚遗址现场

浙江在线11月27日讯(钱江晚报记者 马黎) 1936年12月23日,这一天的《东南日报》上,有一篇题为《西湖博物馆在杭县发现黑陶文化遗址》的报道,做了这样的描述——

“西湖博物馆馆员施昕更,最近因调查杭县地质,在该县境内,发现黑陶文化遗址多处,遗址见于距地表约二公尺之池底,包含于黑色淤土层之内……考古家认为远古东方之固有文化,为构成中国最早历史期文化重要份子,时代在殷商以前……并据施君在杭县一带屡次之调查,对于地层上蕴藏情形,已渐明了。”

这是目前可以查到的最早介绍良渚遗址发现的史料。同为考古记者的我,有些好奇,不知当年撰写这篇报道的记者,是否采访到了施昕更呢?

当然,80年前,谁都没有意识到,这位只有25岁的清瘦书生,就是良渚遗址的发现者。人们更没想到,3年后,施昕更因为感染猩红热,英年早逝。

那是他28岁短暂一生中唯一的田野考古。

施时英的办公室,在良渚遗址管理所,从办公室窗口望出去,就是莫角山遗址,也就是我们说的良渚古城宫殿区,相当于当时的紫禁城。办公室的北面不多远,则是著名的反山王陵。他经常会想,爷爷是否也曾走过他窗前的这条路,在那片已经湮没在历史中的池塘、泥土里,寻找着良渚的星光。

25岁的他平生第一次,也是唯一一次野外考古给了良渚

28岁的他英年早逝,他的考古报告却奇迹般在战乱中得以保存

施昕更:在良渚生,为良渚生

一位会画画的年轻人

一次偶然的发现

施昕更并不是考古科班出身,但是,他会画画。

原余杭县文管会办公室副主任王云路,1990年左右因为建设良渚文化博物馆,去北京常书鸿家里恳请题词,常书鸿跟他清楚地提到,曾经教过施昕更画画。

1929年,杭州举办了第一届西博会,施昕更的绘画功底派上了用场,当上了西湖博览会艺术馆甲部的管理员。那年,他18岁。那时,艺术馆的馆长是林风眠。

1930年春夏之交,施昕更进入浙江省立西湖博物馆地质矿产组,从事地质矿产工作,除了绘图,他在西湖边,灵隐飞来峰,宝石山,进行野外岩石标本采集。

浙江省文物考古研究所研究员方向明,在《良渚考古八十年》一首书的《发现》篇中提到,20世纪30年代,史前考古学在中国兴起,随着江浙财团的形成和发达,一些有识之士开始挑战“在人脑海中盘旋久了”的“江浙古无文化的传统思想”。

有一件很重要的事,1936年5月31日,卫聚贤等在杭州古荡试掘了一天。博物馆命施昕更也去参加。

他从来没有参加过任何考古工作,只不过对考古一向是有兴趣的,所以那些年来,在浙江省各地调查地质时,也同时注意到了近代文化地层的研究。

施昕更觉得,馆里让他参加的原意,是要他去记载地层的。但是,试掘不过短短一天,他见到已搜集的实物,太熟悉了,在他的故乡良渚,已经是司空见惯的东西,是一种长方形有圆孔的石斧居多,或者称石铲,以前他也认为是玉器并行的东西,所以不去注意它。但是,其他石锛、石镞等,他此前从未在浙江境内见到过。

发现良渚遗址

从一两片黑陶片开始

就在古荡试掘第二天,施昕更便回到故乡良渚搜集开了。果然,除了石铲之外,他意外地又得到许多不同形式的石器。

得到了,是不是就结束了?

从下面这句话中,我们可以感受到,这个年轻人带着明确的考古目的。

“我又觉得,以收购的方式,是太不科学化、太幼稚,还不如古董商收购古玩一样。”

他想到,利用河岸池底来观察地层的剖面,这是进行考古发掘最简单易行的办法。

7月,他又来良渚调查,经过多日的分区考查,对于石器遗址的分布地点,有了大概的轮廓,同时在枯竭的池底,亲自捡到了不少石器。

11月3日,施昕更第三次摸底,有了突破。他在良渚镇附近棋盘坟的一个干涸池底,发现了一两片黑色有光的陶片。回到杭州后,他参考了各种考古材料,尤其受《城子崖》发掘报告启示,悟及这些黑陶与山东城子崖黑陶文化,为“同一文化系统的产物”。

放下黑陶,施昕更很兴奋,“引起我绝大的勇气与兴趣。”

这一两片黑陶,我们后来知道了,就是著名的良渚黑陶。

接下来,西湖博物馆馆长董聿茂先生的一个决定,定义了历史。

他对施昕更的新发现非常重视,馆方依照当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管委员会,取得采掘执照。

这一举动,并非个人行为,这是良渚文化的首次科学考古发掘。

当时发掘执照批下来的发掘时间,是1937年3月20日到6月20日。而施昕更的三次发掘时间,其实是提前了。事后,这位耿直boy这样解释他的“先斩后奏”:“我对于这遗址的研究,更加迫切,乃不揣谫陋,毅然负责作三次小规模的发掘工作,得到意外的收获,在江南考古工作上也是一件值得纪念的事吧!”

从杭州到上海

一部考古报告的五地迁徙

我们现在走进良渚博物院,可以看到有一个展柜,展出了施昕更良渚考古出土遗物,最右边,放着《良渚》报告印模。朴素的白色封面,主标题更是直白的两个字:良渚。

如果施昕更没有写这一部考古报告,历史的面貌,或许会不同。这是第一次准确无误地向学术界展示了长江下游的史前文化。

那为何是“良渚”,而不是古荡、双桥,或者其他?施昕更想到,最新的考古报告都以地名为名,他也仿效了一下。“遗址因为都在杭县良渚镇附近,名之良渚,也颇适当。渚者,水中小洲也;良者,善也。”

因为,施昕更凭借这部报告,以及他在良渚文化考古方面的开创性工作,奠定了“良渚遗址的发现者”和“良渚文化的发现人”的学术地位。

施时英的抽屉里放着一本后来重新出版的《良渚》,但他现在不敢看了,“跟自己比较一下,确确实实差得太远了,很惭愧。他对良渚的情结……你只要读一读卷首语就知道了。”

主标题“卷首语”下面一行,写着一句话:谨以此书纪念我的故乡。“二十七年八月重印,昕更志于瑞安”,他特意标注的“重印”两字。

一年前的1937年4月他其实已经写完报告,准备在杭州印刷厂付印,后来因为制图版很费周折,照片制版交给了上海科学公司承印。

7月7日,卢沟桥事变的一声炮响,所有人都坐不住了。西湖博物馆为躲避战火,必须南迁,可是此时,《良渚》报告还在印刷之中。施昕更的脚,没准备迈一步。战火还是烧到了杭州。1937年12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,已经制好的图片锌板也无法带出。

他不得不抛弃这间相依为命的研究室,但是他的手,没有离开过这份报告。施昕更把报告的校样寄存良渚,自己带着一部原稿,赶去博物馆所在地。

此时,博物馆已经迁到兰溪。看到稿子完好无损,馆长董聿茂决定,再度重新印刷,但由于战事紧张,只有两三百块馆费,馆里还有5个工作人员需要生活。董馆长只好带着稿子冲到已经迁往丽水的省教育厅,以珍惜学术著作为重,要求拨款付梓。

教育厅同意出资印刷。此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是无法印了,只能去上海。于是,施昕更的好友钟国仪带着稿子,绕道温州,去了当时已经是“孤岛”的上海付印。同时,又委托卫聚贤校对。国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以保全的时刻,一部考古报告,竟活了下来。

讲完故事,施时英说了好几次“惭愧”,他现在的工作,似乎都是琐碎的事——有违章,有盗掘,他就要给村民做协调工作——“这里是良渚遗址重点保护区,这里是5000年的历史,你造房子肯定是不行的。”

祖孙俩隔了80年,脾气是一脉的。其实,他们都在为良渚做着同样一件事,一个发现,一个守护。

看浙江新闻,关注浙江在线微信

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。