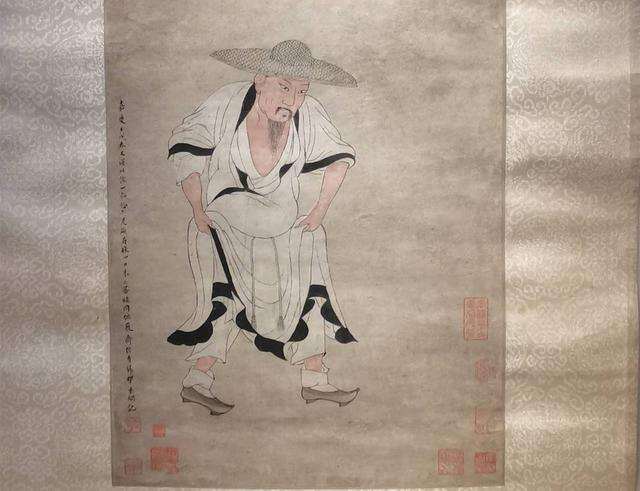

明朱之蕃《临李公麟画苏轼像轴》(局部)

苏轼在不同的年份和地点,在七月七日都有写七夕诗词的习惯。他的七夕诗词喜欢用鹊桥仙、菩萨蛮等词牌,这些词牌本来是用来写男女情爱的,但苏轼却用它们来写友情、亲情、思乡等主题,体现了他对传统文化的创新和突破。

他的七夕诗词中有赠给孙觉、陈舜俞等友人的,有与苏坚等友人互相应答的,也有写夫妻团聚、永不分离的。

1

北宋熙宁五年(1072年)七月七日,苏轼37岁,在杭州通判任上,当日,住在法喜寺,寺后有绿野亭,相传为王安石所建,傍晚时分,苏轼在亭中遥望吴兴,作诗思念老友吴兴太守孙觉(字莘老)。

宿余杭法喜寺寺后绿野亭望吴兴诸山怀孙莘老学士

徙倚秋原上,凄凉晚照中。

水流天不尽,人远思何穷。

问谍知秦过,看山识禹功。

稻凉初吠蛤,柳老半书虫。

荷背风翻白,莲腮雨退红。

追游慰迟暮,觅句效儿童。

北望苕溪转,遥怜震泽通。

烹鱼得尺素,好在紫髯翁。

苏轼望着吴兴诸山,为啥想起了孙觉呢?当时王安石正在推行熙宁变法,1071年,苏轼正是因为上书条陈新法弊病,激怒了王安石,苏轼自请出京任职,才到杭州做了通判。更早的时候,1070年,言官孙觉已被贬知广德军,徙湖州(吴兴)。当时太湖流域水灾泛滥,苏轼刚到杭州上任时,就被转运司安排前往湖州考察修筑堤堰的水利工程,因此见到了湖州知州孙觉。

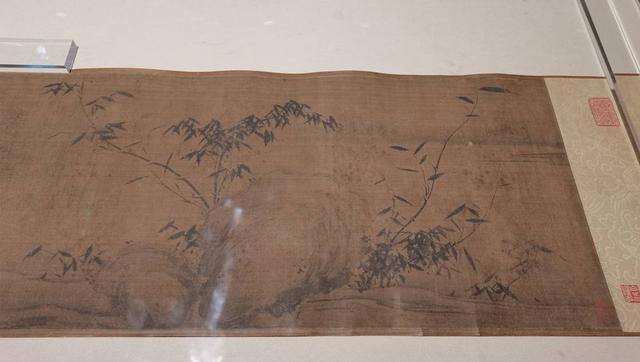

苏轼《潇湘竹石图》(局部)

孙觉是黄庭坚的岳父,和苏轼同年进士,他们在政治上观点相近,《潇湘竹石图》就是苏轼为孙觉画的。苏轼见到孙觉后赠送了一首诗:“嗟予与子久离群,耳冷心灰百不闻。若对青山谈世事,当须举白便浮君。”意思是二人都被外放,远离朝堂已久,心灰意冷,不闻世事,今日相聚,如果谁谈论时事,就要罚酒一杯。

不谈时事,是因为不可谈,也谈之无用,还可能会担上“妄议”的罪名。但苏轼心里是有怨气的,他有一首七绝赠给孙觉:“天目山前绿浸裾,碧澜堂上看衔舻。作堤捍水非吾事,闲送苕溪入太湖。”太湖洪水泛滥,在天目山前,水已漫到浸湿了裙裾,在碧澜堂上可以看人划船,但苏轼却说,这些都与我无关,我只是静静地、悠闲地看着水流入太湖。这就是一副摆烂的态度,对应了之前的诗句“耳冷心灰百不闻”。

王安石变法一个重要的内容就是兴修水利,但苏轼持不同意见,“谓主上好兴水利,利少害多”,还增加百姓负担。他的这种态度,也体现在了作品中。如1072年10月所作的《汤村开运盐河雨督役》质疑开盐运河,不恤百姓:“人如鸭与猪,投泥相溅惊。”“盐事星火急,谁能恤农耕”。“乌台诗案”中,审查人员就搜罗出了相关诗句,如赠孙觉诗中的“作堤捍水非吾事,闲送苕溪入太湖”,观潮诗中的“东海若知明主意,应教斥卤变桑田”,指控苏轼讥讽朝廷水利难成。

这首七夕赠孙觉的诗也成为苏轼讥讽朝廷大政方针的“罪证”,“水流天不尽”“秦过”“禹功”“北望苕溪转,遥怜震泽(太湖)通”,其实还是隐晦涉及水利问题,苏轼在御史台被审查时说此诗无讥讽之意,后来终是无奈招认了。

2

北宋熙宁七年(1074年)七月七日,苏轼39岁,仍在杭州通判任上。当日,陈舜俞(字令举)专程来杭州道别,苏轼作《鹊桥仙·七夕》(缑山仙子)送陈舜俞。

鹊桥仙·七夕送陈令举

缑山仙子,高情云渺,不学痴牛騃女。

凤箫声断月明中,举手谢、时人欲去。

客槎曾犯,银河微浪,尚带天风海雨。

相逢一醉是前缘,风雨散、飘然何处。

这首词虽用鹊桥仙词牌,却不是写男女情爱离别,而是以“缑山仙子”王子乔乘鹤飞仙的故事,抒写朋友离别。苏轼开解友人,别学“痴牛呆女”,而应超凡脱尘。“举手谢、时人欲去”,仿佛挥一挥衣袖,不带走一片云彩。“天风海雨”是追忆曾经一同泛舟游玩的情景,朋友相逢,是前缘早已注定,如今别后,如风雨飘散,不知人在何处,让人感慨。

陈舜俞与苏轼交往甚笃,1070年因上书反对王安石变法被贬,1074年王安石罢相,陈舜俞复出为官,这首送别词就是写于这一年。第二年王安石再次拜相,陈舜俞又被贬,便弃官隐居,1076年去世。

3

北宋元丰二年(1079年)七月七日,苏轼44岁,在湖州知州任上。七月七日有晒书画的习俗,苏轼也照例翻出书画曝晒,见到一幅表兄文同(字与可)赠送的《筼筜谷偃竹》,文与可已于当年正月二十日去世,如今苏轼睹物思人,痛哭失声。

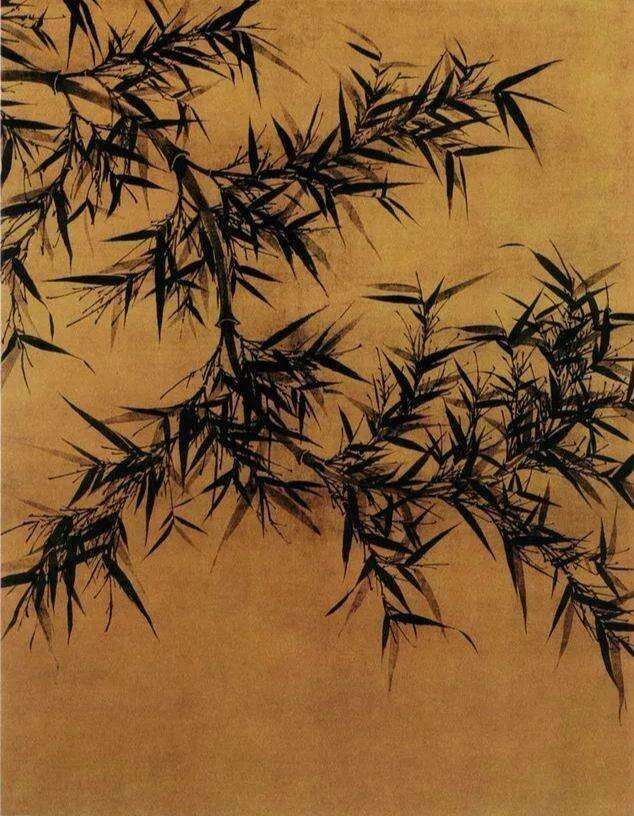

文同《墨竹图》

当日,苏轼作了《文与可画筼筜谷偃竹记》,阐述了文与可的绘画理论,记叙了文与可和苏轼、苏辙的书信往来、交往趣事。

当晚,苏轼又作《渔家傲·七夕》(皎皎牵牛河汉女):

渔家傲·七夕

皎皎牵牛河汉女。盈盈临水无由语。望断碧云空日暮。

无寻处。梦回芳草生春浦。

鸟散馀花纷似雨。汀洲蘋老香风度。明月多情来照户。

但揽取。清光长送人归去。

这首词主要是抒写了对亲友的思念之情,与当日苏轼见画思人不无关系。《文与可画筼筜谷偃竹记》不仅记录了苏轼和表兄文与可“亲厚无间”的情谊,也提到了苏辙,曾送给文与可一篇《墨竹赋》。苏轼想起去世不久的表兄,想起天各一方的弟弟,都说天上牛郎、织女难相见,“望断”碧空,亲人散落各地,无处可寻,只能在梦里相见。

“芳草生春浦”化用南朝谢灵运“池塘生春草”典故。谢灵运很欣赏族弟谢惠连,每当他写文章时,见到这位小弟就能想出一些佳句,史书记载,谢灵运《登池上楼》中的名句“池塘生春草”,就是忽然梦到谢惠连才写出来的。苏轼用这个典故,怀念表兄、弟弟等亲友,再合适不过。

“鸟散馀花”“汀洲蘋老”也暗喻了亲友离散。本来无情的明月,在这七夕之夜,在苏轼眼里,却是“多情来照户”,不免让他想揽取月光,送他归去,与亲友团聚。

写这首词后21天,七月二十八日,苏轼被逮捕入狱,下狱一百零三日后,被贬为黄州团练副使。

4

北宋元丰三年(1080年)七月七日,苏轼45岁,在黄冈任黄州团练副使。继室王闰之来黄州已将近两个月,七夕之夜,牛郎织女相会。苏轼登上邻近临皋亭的朝天门城楼,即景生情,作《菩萨蛮》二首,以示夫妻团圆、永不分离的愿望。

菩萨蛮·新月

画檐初挂弯弯月。孤光未满先忧缺。

遥认玉帘钩。天孙梳洗楼。

佳人言语好。不愿求新巧。

此恨固应知。愿人无别离。

菩萨蛮·七夕

风回仙驭云开扇。更阑月堕星河转。

枕上梦魂惊。晓来疏雨零。

相逢虽草草。长共天难老。

终不羡人间。人间日似年。

《菩萨蛮·新月》写了夜幕初降,织女梳妆打扮准备与牛郎相会的时刻。看到“弯弯月”“孤光未满”,苏轼担忧夫妻难以团圆。他看着弯弯月如“玉帘钩”,仿佛看到了织女在梳洗妆扮,自然也就联想到了妻子在楼上梳洗的情景,熟悉的场景曾在“小轩窗,正梳妆”一句中有体现。七夕本是女子向织女“乞巧”的节日,但妻子王闰之本就善于言辞,她不愿乞求心灵手巧或才能智慧等,只想乞求人间无别离。夫妻分离之恨,织女应该知道是什么滋味。

颐和园长廊上的彩绘:牛郎织女鹊桥会

《菩萨蛮·七夕》写了牛郎、织女即将分离的拂晓时刻。天上落下的零星雨点,就是牛郎、织女别离的眼泪。牛郎、织女相逢虽然短暂,但他们的恩爱感情与天共长,不会衰竭。常说“只羡鸳鸯不羡仙”,苏轼在这里反其道而行之,牛郎、织女虽然一年一会,但“终不羡人间”,因为人间实在是太苦,度日如年。

5

北宋元祐五年(1090年)七月七日,苏轼55岁。在钱塘,任杭州知州。苏轼在元祐四年(1089年)至元祐六年(1092年)任杭州知州,苏坚以临濮县主簿监杭州在城商税(监税官),苏轼是四川人,苏坚是福建人,两人客居杭州多年,在七夕不免顿生思乡之情。当日,苏轼和苏坚各作一篇以织女、织机为主题的词,以解思乡念远的愁绪。

鹊桥仙·七夕和苏坚

乘槎归去,成都何在,万里江沱汉漾。

与君各赋一篇诗,留织女、鸳鸯机上。

还将旧曲,重赓新韵,须信吾侪天放。

人生何处不儿嬉,看乞巧、朱楼䌽舫。

苏轼在这首词中,先是表明想“乘槎归去”,又感叹与故乡隔着“万里”的沱江、汉水,归途无期。然后又一扫愁绪,说我们都是放任自然、天性不羁之人,让我们为旧曲赋上新词,尽情欢唱吧,“人生何处不儿嬉”,今夜就去观看朱楼上、彩船上“女儿乞巧”等娱乐嬉戏,共赏良辰美景。

除了写七夕诗词,1086—1087年,苏轼任中书舍人、翰林学士、知制诰期间,七夕所作多是代皇帝草拟文书。1092年七夕,他在扬州,与晁端彦、晁补之相约到大明寺评比塔院西廊井与下院蜀井的井水优劣。1100年,被贬为琼州别驾的苏轼,移居合浦,当年七夕,他从程邻(字钦之)处借来了钱易(字希白)的书法作品,观赏并题跋,作《跋希白书》。

苏轼过七夕,并不只是歌咏牛郎、织女的爱情,或“乞巧”的传统习俗,而是表达自己在不同阶段和境遇下的心情和心愿。他的七夕诗词反映了他作为一个文人、政治家、改革家、思想家、艺术家等多重身份的复杂性和多样性。

参考文献:

《全宋词》

孔凡礼《三苏年谱》

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。