当平湖科技遇上青田农业,会产生什么样的火花?记者驻青田采访期间多地探索,找到了答案:田间果实丰硕,农业发展“活力四射”。

走进位于青田县高市乡东源口村的草莓数字工厂,工人们正在对棚内正在生长的草莓进行日常的管护。棚内设置了数字化智能管理系统,工人只需打开开关,浇水、施肥等过程便可实现全自动化。

一直以来,东源口村由于土地耕种面积少,制约了传统水果的种植。得益于山海协作工程,2022年,该村启动建设平湖市—青田县农业产业抱团共富合作项目——东源口村草莓数字工厂,由平湖农业科技企业浙江大印农业科技有限公司提供项目设计、运营、种植技术等全方位服务。据了解,该项目占地5亩,总投资256万元,使用无土栽培技术,利用先进智能化设施设备自动控温自动补充养料,通过立体种养打破了青田传统草莓种植模式。

“我们所有的大棚都是通过数字化系统自动操控,只要在平台上设置好参数,它就能自动工作。”浙江大印农业科技有限公司总经理印文彪说。高科技大棚运用大数据“云平台”,实现了数字监管全程可视化。听上去高精尖的系统设置,经过培训,村民都能操作。“大棚里都有监控,我们只需要手机操控,就能实现远程灌溉施肥。”东源口村村民张春花说。只需一部手机,坐在家里就能种地,让大家直呼“科技感满满”。

近年来,平湖、青田积极完善区域间先富带后富、先富帮后富的体制机制,助推乡村振兴农业产业跨越式共富发展。而今,随着山海协作迈向深入,东源口村的数字化大棚规模也不断扩大。2024年,村里的数字化番茄工坊喜迎丰收:5亩番茄,年产量达1.5万斤,产值达30万元。

记者见到赖平忠时,他便立即分享了这份喜悦。赖平忠是工坊的管理员,从第一期草莓开始就“守护”着数字大棚,在这里,他学到了种植技术,对番茄、草莓的习性特点如数家珍。两年来,他深切感受到高科技给农作物种植带来的改变。

“以前在村里都没怎么见过番茄,农户种的番茄基本上都病死了,自从建了数字大棚,使用无菌栽培,病虫害各方面都管理得很好,还有专门的技术员指导,番茄长得又红又艳。”看着眼前盎然生长的番茄苗,赖平忠脸上的笑容更加灿烂。

冬有草莓,夏种番茄,“轮种式”的大棚种植模式大大提高了资源利用,不仅实现年产值50万元,还为村里提供了十余个就业岗位,年人均增收5000余元,村集体每年还可获得10万元租金,促进了农业增效、农民增收。

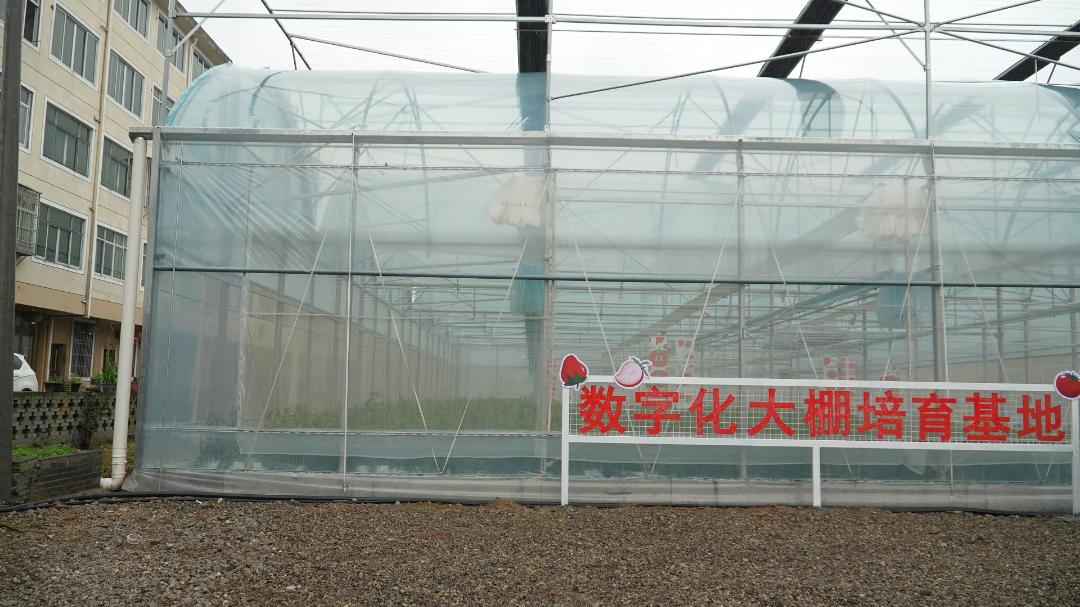

东源口村的成功经验,也让青田县其他地方窥见了发展前景。今年,祯埠镇通过流转闲置土地8亩,建立智能薄膜温室、草莓(番茄)高架栽培系统、水肥一体化系统等,以数字化手段实现对温度、湿度、光照等环境参数的精准调控。

“祯埠镇数字化大棚培育基地是今年新建成的,整个大棚都是按照平湖标准复制过来的,科技含量十足。”印文彪说。其中,双层薄膜是整个大棚的“闪光点”,由大印农业自主开发,可以对阳光进行选择性利用,还能常态化保温。青田平均气温比平湖高3℃至5℃,目前作物已进入越冬模式,数字大棚的保温性开始充分发挥作用。插上科技“翅膀”,祯埠镇将在这个冬天迎来“甜蜜时刻”。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。