浙江在线2月19日讯(记者 周林怡 杨一凡 叶诗蕾 叶锦霞 通讯员 郦润其)宁可食无肉,不可居无竹。竹,象征气节,也因具备出色的固碳能力、可自然降解等优势,正被赋予更多可能。

浙江是竹资源大省,全省有竹林1400余万亩。“全球战塑”背景下,浙江将目光投向自身优势,不断展开探索。近期,省发展改革委等多部门联合出台《浙江省“以竹代塑”发展行动计划》,公布了安吉、龙泉、余杭等16个竹产业重点县。1月5日,安吉县林业局与浙江农林大学联合制定的《“以竹代塑”产品分类分级评价》地方标准发布,填补国内外空白。

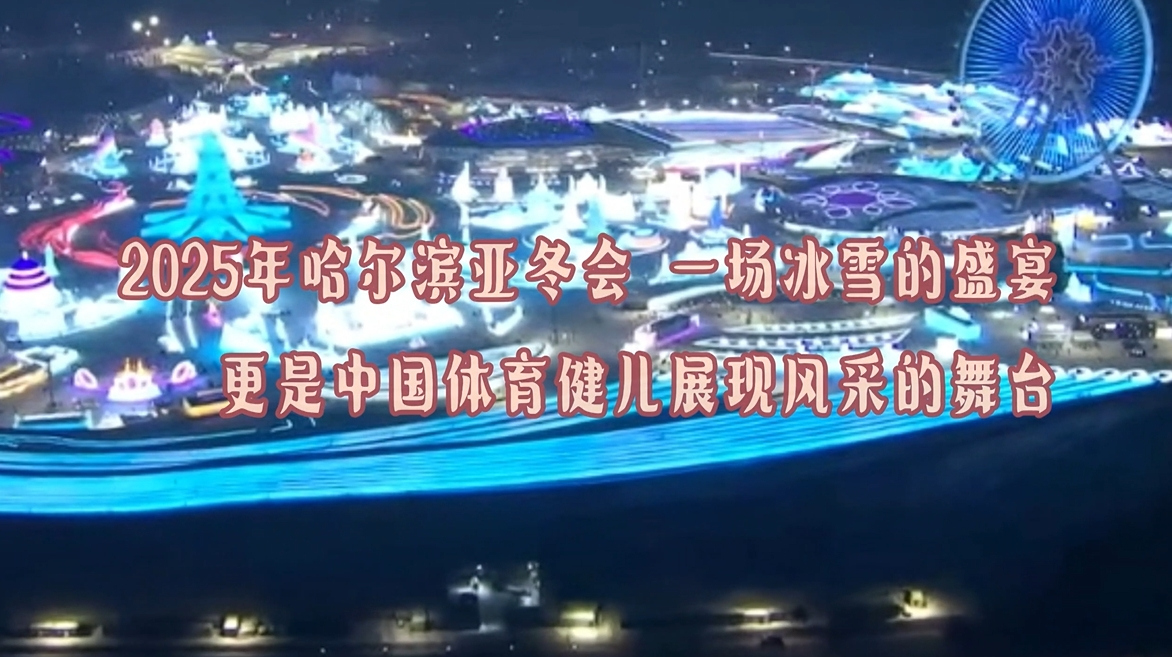

龙泉溪头村竹建筑。 龙泉市宝溪乡供图

小竹子撬动大产业。眼下,竹产品被应用到文旅、办公、家居、建材等多领域。安吉、龙泉等竹产业重点地区积极建设产业园区、培育龙头企业,不断完善竹产业链条……

一根竹,究竟有哪些价值,能变换出怎样的业态?我们距离实现“以竹代塑”的目标,还有多远?

从民用到工业,覆盖多个领域

近日,安吉县天子湖镇,浙江华蒙环保新材料有限公司正忙着赶制开年首批订单。

几十台竹吸管卷管机轰鸣运转,分切、卷管、烘干、包装……一摞摞竹浆纸吸管走下流水线。

“竹子固碳能力强,竹浆纸吸管比塑料吸管更加环保、低碳、安全。”该公司副总经理马进星介绍,目前10mm、12mm口径的奶茶、咖啡类吸管最受市场欢迎,去年卖出5亿支。

如今,安吉的300多家“村咖”里,都提供竹浆纸吸管。“除了竹浆纸吸管,我们还把竹‘六小件’、竹餐具等推广到酒店民宿,累计减少一次性塑料消耗用品500余万套。”安吉县发改局相关负责人说,这背后是安吉竹产业走出的一条破局之路。

有“中国竹乡”之称的安吉,拥有100万亩竹林和近1000家竹产业企业。但长期以来,竹产品集中在竹餐具、竹地板、竹炭等领域,未充分开发,加工企业也以传统粗放模式为主。

安吉咖啡馆内售卖的“以竹代塑”产品。 安吉县林业局供图

“最早大家都做同质化产品,本来利润就薄,压根挣不了钱!”谈起早期竹制品企业的发展,峰晖竹木制品有限公司负责人梁峰晖微微皱眉,“那时连稍微精美点的竹餐盒都没有!”

空白,也意味着潜力。随着竹子成为不可生物降解塑料制品的理想替代品,2022年中国政府与国际竹藤组织共同发起“以竹代塑”倡议,安吉也瞄准机遇,积极探索生态价值实现的新路径。

梁峰晖伸手指向展陈区内一盏盏竹编吊灯,形态纤长素雅,“竹”光灯影里,仿佛置身于静谧的家庭客厅。“竹灯是我们去年开发的新品类。安吉民宿多,需要实用美观的灯具,竹子又有天然透光性,一拍即合!”梁峰晖说,新业务刚起步体量还不大,但利润相比传统产品要高10%,很有潜力。

“现在鸟枪换炮,引入自动化设备,产品也多了,从竹刀叉到竹饭盒,从竹桌椅到竹茶具,应有尽有!”梁峰晖颇感自豪,现在公司能够生产近2000种竹产品,去年产值达到1.3亿元,今年的订单也已经排到10月。

多地采访中,记者感受到,从日用品到建筑建材,“以竹代塑”产品使用场景正在覆盖从民用到工业的多个领域,带来市场开拓的更多可能。

与安吉不同,从竹篮、竹家具等小物件起家的龙泉,走出了一条“硬核”的竹产品发展路线。

“我们从2019年开始专攻竹建材领域。”龙泉市亿龙竹木开发公司董事长汤荣方说,竹制天花板材料有严格的防火规范,这是打入建材市场的“入场券”。为此,公司与高校合作,研发防腐防霉阻燃剂新技术,让竹子在高温炙烤下只伤及皮毛。有了技术加持,公司将赛道瞄准高端市场,去年还接到了美国知名企业100多万美元的订单。

今后,“以竹代塑”产品将成为更多人的消费选择。目前,安吉正大力实施竹制品“六进工程”,在机关单位、医院、金融机构、商超等领域开展应用推广绿色场景。今年省两会上,“以竹代塑”产品展示台更是吸引了不少人的目光。

一根竹子,一头连着竹农,一头连着市场。浙江已明确目标,到2027年,全省竹产业总产值达到550亿元。“以竹代塑”的未来,充满想象。

疏通堵点,打造特色产业链

一根竹,从山上到山下成为产品,分几步?

采伐、运输、加工、销售,看起来清晰明了,但要打通各关卡,并不容易。

“如何实现毛竹下山,流转就是个老大难问题。”杭州市余杭区林业水利局林业改革和产业发展中心主任李伟峰说。过去,毛竹林大多数分散在农户手中,集约化经营不足,导致毛竹“老在深山无人问”,影响了竹农积极性。

为此,余杭区想出办法,将毛竹林经营权进行规模流转,由企业统一管护、多元经营,破解竹产业发展困境。

在全区首个毛竹林规模流转工作试点——百丈镇泗溪村,竹材加工分解点正热火朝天地运转着:一批批原竹通过机械化设备运下山,再由切割机床、传送带等设备进行剖分、切片、拉丝……

“竹林集约化经营,解决了我们分解点原材料供应不稳定的问题,加工天数由每月20天增长到25天。”该分解点负责人俞晖说,如今毛竹“有价也有市”,每百斤销售价格从原先20元涨到27元,农户平均每户每年增收2000余元。

较早搭上“以竹代塑”顺风车的安吉,则铆足劲将产业链进一步拉长,构建从毛竹下山到初级加工、再到精深加工的“一条龙”产业链条。

“安吉正在打造‘1+5’产业格局,由1个国家级竹产业示范园区和5个竹产业共富小微产业园组成,通过园区内产业链条的补充,做大产业规模。”安吉县林业局竹产业发展中心副主任唐辉说,目前全县重点布局板材、纤维、化工等领域,形成了业态丰富的竹产业集群。

不约而同地,各地竹产业集聚区都在依靠项目引进和本地产业升级,打造各有特色的竹产业链。省林业科学研究院院长张建为记者画了一张浙江“以竹代塑”产业图:浙北地区,主要以竹质刀叉勺、竹牙刷、竹基可降解塑料膜(袋)等快消品为主;浙中地区,以重组竹材、竹建筑模板等建筑工程材料为主;浙南地区,以竹砧板、竹家具等家居用品为主。种类繁多,几乎覆盖吃住用行等方方面面。

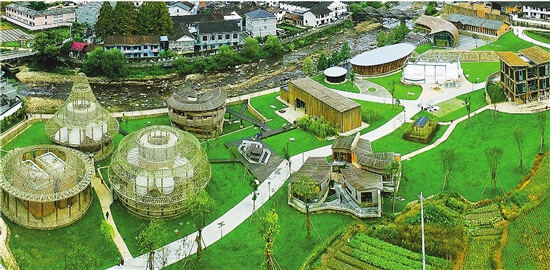

在龙泉市宝溪乡溪头村,几座充满艺术气息的竹建筑融入乡野,构筑起一幅现代乡村风景画。“用竹材料替代传统建材,不仅节能环保,还能带动乡村旅游。”龙泉市林业局相关负责人表示,去年11月,该村被评为世界“最佳旅游乡村”。

从竹家具到竹建筑,再到乡村旅游,产业链越拓越宽。目前,龙泉“以竹代塑”生产企业已有130家,实现量产“以竹代塑”产品56种,已带动近70亿元产值。

不止于此,各地还在营销方面下足功夫,挖掘竹产品蕴含的文化价值、艺术价值,牵引竹产品附加值不断提升。

近年来,龙泉打造“龙尚竹”区域公共品牌,由林业发展有限公司牵头,带动龙泉市竹木企业和电商平台共同发展。

在去年年末的购物狂欢节活动中,“龙尚竹”天猫旗舰店的转角柜、小推车等竹木产品十分畅销,店铺产品交易达1000多件,销售额达32万元。“我们邀请知名主播直播来打响品牌,还不断研发新产品、升级品牌营销。”龙泉市林业发展有限公司负责人吴欣仪说,如此不仅提升产品的市场竞争力,也带动了一二三产融合发展的产业链。

打通环节堵点、拉长产业链、提升附加值……一次次尝试中,各地已经打开了各具特色的竹产业发展新局面。“以竹代塑”产业高质量发展,由此也注入源头活水。

多方联动,建立竹制品标准体系

尽管“以竹代塑”在减少塑料污染方面具备竞争优势,但总体上“以竹代塑”产品价格尚高于塑料,产业加速发展和产品推广应用仍面临挑战。

如何降低产品价格、提升市场接纳度?对此,竹产业重点县纷纷启动了新尝试。

起手招,就是降低生产成本。“很多竹产区路网密度低,以人工采运为主,导致‘以竹代塑’产品生产用原材料成本高。”省林业科学研究院竹类研究所所长袁少飞分析,一方面要加强重点县林道等竹林基础设施建设,另一方面则可以提高竹材采伐、运输下山和初加工的机械化自动化程度。

客商在第17届中国义乌国际森林产品博览会洽谈竹制用品业务。 通讯员 龚献明 摄

眼下,毛竹采伐装备、竹材运输装备、自动破竹机等一批新装备已广泛应用在安吉、龙游、龙泉、庆元等地,一套适宜竹林经营和竹材初加工的全程机械化作业模式已初步形成。“从刀砍人背到机器上山,采运效率提升3倍至6倍。”袁少飞说。

龙泉则将目光看向竹木“低小散”企业。去年,龙泉整治提升392家,结束了“小作坊”式的粗放型经营,布局建设竹材初加工点30个、小微园16个。

“过去,生产就靠铁皮棚、简易房,经常粉尘漫天,老路子行不通了!”汤荣方感慨,自从搬入园区规范发展后,投入研发精力多了,材料浪费和制造成本降低了,国内外大客户也开始找上门来了。

降本之外,技术和标准正成为各地发展竹产业的新招,为竹产品价值实现开辟新思路。

2023年10月,国家竹产业研究院落户安吉,竹基新材料中心、竹产品工业设计中心等相继建成,各项试验正在这里紧锣密鼓地进行。

“竹子不仅能代替塑料,‘强硬’起来能代替钢铁、水泥,‘细腻’时又能变成我们看不见的微分子,可以用来发酵。”国家竹产业研究院副院长张亚慧介绍,环保建材和生物发酵是研究院这两年的主攻方向。

在实验室里,记者见到了以竹材为主料、树脂为辅料做成的竹钢,纹理像木头,却异常坚硬。“它的‘比强度’是普通碳素结构钢材的5倍,能够作为高速公路护栏、户外景观用材等。”张亚慧说,目前在浙江的多段高速公路上已有应用,此前还应用于北京冬奥会、北京世园会等重大工程建设中。

如果说,在科技支撑下不断涌现的新颖产品是吸引市场的第一步,那么决定市场长期接纳度、回购率的关键,则是稳定的质量。

“当前代塑竹制品标准体系还不够完善,使得产品检测和市场监管存在一定难度。”张建指出,尤其一些代塑竹制品与食品、人体直接接触,需要充分保障产品的卫生安全。

多方联动、建立标准,成为浙江不少地方正在努力的方向。近日,安吉县林业局与浙江农林大学联合制定的《“以竹代塑”产品分类分级评价》地方标准正式发布,为企业和消费者开发或选择产品提供了科学依据;由省林业科学研究院正在牵头和参与制订修订的竹材刨花板、竹扇等近10项细分领域的国家行业制造标准和“浙江制造”标准也将陆续出台。

可以预见,随着代塑竹制品种类和应用场景不断丰富、标准体系建设完善,反馈到产品的生产成本和销售价格上,又将激励竹农、企业提高生产效率、不断突破创新。

江南一根竹,节节日高升。浙江“以竹代塑”产业发展,正为环保新赛道写下生动注脚。

【专家观点】“以竹代塑”还需多部门共同发力

张建

塑料制品的广泛使用产生了大量塑料垃圾,严重污染海洋、水、土壤和环境,已引起全球关注,140多个国家出台了禁塑限塑政策。而竹材是一种绿色、低碳、速生、可降解的优质天然生物质材料,是替代塑料的理想首选材料。近几年,从国家到地方,都在积极响应“以竹代塑”倡议,加快推动竹制品的研发生产和推广应用。

但我们也要注意到,“以竹代塑”产业还存在多方面的发展瓶颈,包括创新能力不足,产品附加值低;生产企业规模普遍偏小,缺少科技型龙头企业;生产成本偏高,产品推广难;缺少有力的扶持政策,产品推广应用受限;标准体系不健全,产品监管难,等等。

“以竹代塑”要实现快速发展,还需要多措并举,共同发力。

一是强化科技创新。建立“市场需求导向、政府搭台引导、高校院所支撑、企业创新主体”的协同创新机制,重点开展原料单元制备、自动化加工、产品开发等新技术、新材料、新装备、新产品的联合攻关,进一步降低生产成本,提高产品质量,拓展产品种类、功能和应用领域,特别是开发建筑建材、家具装饰、园林景观、餐饮酒店、交通设施等领域的高附加值产品。

二是出台扶持政策。建议林业、发改、财政、经信、科技、市场监管、商务、文旅等部门,联合出台从研发、生产、推广、使用等产业全链条的扶持政策,在用地、用电、用气、资金、税收等生产要素上加大对生产企业的支持,将“以竹代塑”产品纳入政府、学校、医院、酒店等优先采购目录,加快培育一批龙头企业,打造产业集群。

三是加强宣传引导。加大“以竹代塑”产品的科普宣传力度,打造一批可推广可复制的应用场景。让竹制品进机关、进学校、进社区、进酒店、进铁路、进航空,让社会大众认识竹制品、了解竹制品、使用竹制品,培养大家的环保生活理念。

(作者系浙江省林业科学研究院院长、研究员)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。