日益严重的心理亚健康现象已经不容忽视。国际情商研究机构“6秒钟情商”发布的《2024年心灵状态全球报告》显示,全球情商自2019年起已经连续4年下降,还显示了情感衰退、Z世代心理健康危机、职业倦怠上升、后疫情时代性别差距等问题。有观点指出,这意味着我们进入了一场全球情感衰退。

在第十八个“世界自闭症日”(4月2日)即将到来之际,与之相关的丰富的艺术治疗活动使艺术的心理疗愈作用再次受到关注。在中国,艺术疗愈虽然还处于发展的初级阶段,但其社会意义值得探究。

艺术疗愈师:跨界融合新职业

在一个工作日的下午,潮新闻记者亲身体验了一场“心灵按摩”。艺术疗愈师包涵让我们画一样春天里的事物代表自己,有的画了山,有的画了水,有的画了树……在舒缓的音乐声中,体验者在更大的画纸上用蜡笔、毛线、扭扭棒等材料创作,把“自己”放进一整个春天里,在这过程中体会自我和环境的关系,神奇的疗愈就这样发生了。

艺术疗愈体验课堂 沈秋妍 摄

去年年底,“2024中国艺术50人论坛”发布了当年全国艺术学科研究前沿十大热点词,其中就有艺术疗愈。

艺术疗愈不是小众话题,而是未来趋势。宁波卫生职业技术学院美育教育教学研究中心副主任曹晨说:“现在的人已经不满足于‘不生病了’,大家越来越关注平时的养生,也更关注心理健康,这正是‘健康人文’理念的具体体现。”

那么艺术疗愈到底是什么呢?

艺术与心理健康的关联自古有之。包涵介绍,弗洛伊德和荣格等心理学家很早就开始关注艺术表达与潜意识的关系,荣格本人曾通过绘画进行自我分析。曹晨介绍,上世纪三四十年代,朱光潜撰写《文艺心理学》,以心理学为基础剖析美感经验,出版时间恰与南姆伯格于20世纪30年代提出的“艺术治疗”理念相近。该书不仅提出了系统的美学与心理学理论,也为中国近现代文艺与心理工作者开展艺术疗法提供了理论支撑。

近现代以来,艺术治疗在欧美快速发展为成熟的学科体系,相关理论传入中国后,也促进了国内艺术疗愈的发展。目前,艺术治疗作为临床专业与大众化艺术疗愈并存,近年来国内高校也更加重视这一领域并尝试开设相关课程。

目前,“艺术疗愈师”的确是肉眼可见在增长。近些年有越来越多美院的同学申请国外的艺术治疗硕士学位。中央美术学院是国内最早开设艺术疗愈课程的高校之一,该校艺术管理与教育学院党总支副书记康俐说:“我们学院今年还将本科从30人扩招到了45人。”

艺术疗愈是一门交叉学科,融合了艺术学、心理学、社会学、医学等多学科知识,这就意味着学习艺术疗愈要求学生以“心理医生+艺术家”的复合型专业身份建构自己的知识体系和综合能力,而艺术创作和心理疏导在艺术疗愈中的目标其实是一致的。

据介绍,艺术疗愈的形式较为丰富,在广义上不仅包括传统的绘画、音乐、舞蹈(动作)、戏剧等,也包括其他类型的审美和感官体验,如冥想疗愈、芳香疗愈等。人们可以借助这些形式进行情绪非语言、自我和内在世界的表达,让艺术疗愈师更好地理解和判断他们的状态,更好地引导他们将内在世界中的情绪、压力、焦虑宣泄出来,从而改善他们的身心健康、提升幸福感。

不得不上心的心理问题

早在2022年,联合国秘书长古特雷斯就曾警告过,我们正在经历一场全球性精神卫生危机。

在这份世界精神卫生报告中,全世界有近10亿人患有精神方面疾病,相当于每8个人中就有1人患有精神类疾病。

我国国民的心理状况亦不容乐观,据中国精神卫生调查显示,目前我国患抑郁症人数9500万;《2024儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告》显示,青少年问题加剧,首次确诊的平均年龄为13.41岁;《中国老龄发展报告2024——中国老年人心理健康状况》则显示了“银龄时代”下老年群体的心理问题突出,我国26.4%的老年人存在不同程度的抑郁症状……

心理健康问题的突出让人不得不“上心”,而艺术对于精神的疗愈效果是有目共睹的。世界卫生组织发布的报告显示,超过3000多项研究证明了艺术在全年龄段的预防保健、疾病干预、健康管理方面的积极作用。《全球心理健康市场报告》显示,中国疗愈消费需求年增长率高达32%,这无疑催生了艺术疗愈的高需求。

曹晨已经从事国内艺术疗法十余年了。他介绍说,在2012年,宁波卫生职业技术学院就已经将“健康人文”课程融入卫生健康职业教育,将艺术作为重要健康资源应用于大健康领域。曹晨说:“艺术疗愈的优势在于,其创作过程本身就是一种重要的疗愈手段。而当这些创作成果被社会大众所关注时,能够进一步提升公众对心理健康问题的关注度,从而发挥更广泛的社会价值。”

经过多年的发展,他们不仅开设了《艺术心理学》《艺术心理疗愈》《艺术与心理健康》等课程,还拓展了心理健康支持、教师培训、青少年成长辅导及特殊教育等领域,已经为中国科协心理应急志愿服务队、浙江省教育厅艺术心理疗愈教师培训项目、杭州12355青少年服务台等多个省市教育机构和社会组织,提供了专业的艺术疗愈一线服务与技能培训。

曹晨团队为13位特殊教育教师、一线实践者开展“艺术疗愈”技能培训。受访者供图

我们都需要被治愈

丙丙是一个26岁的女孩,现在在意大利的米兰布雷拉国立美术学院攻读艺术疗愈的硕士专业。在谈到选择这个专业的原因时,丙丙说:“其实如果你来我们专业转一圈,问大家为什么学习艺术疗愈,我想可能很多人会回答你‘因为首先想疗愈自己,然后尽可能地帮助他人’。”

现在有很多人不熟悉艺术疗愈,所以有很多顾虑和怀疑。“你不用有任何艺术基础,因为艺术疗愈的核心不是‘好不好看’,而是用创作去表达那些无法用语言说出来的情绪和故事。”丙丙认为艺术疗愈不是看病,首先就不会把来访者看成病人,艺术疗愈的过程也很轻松。

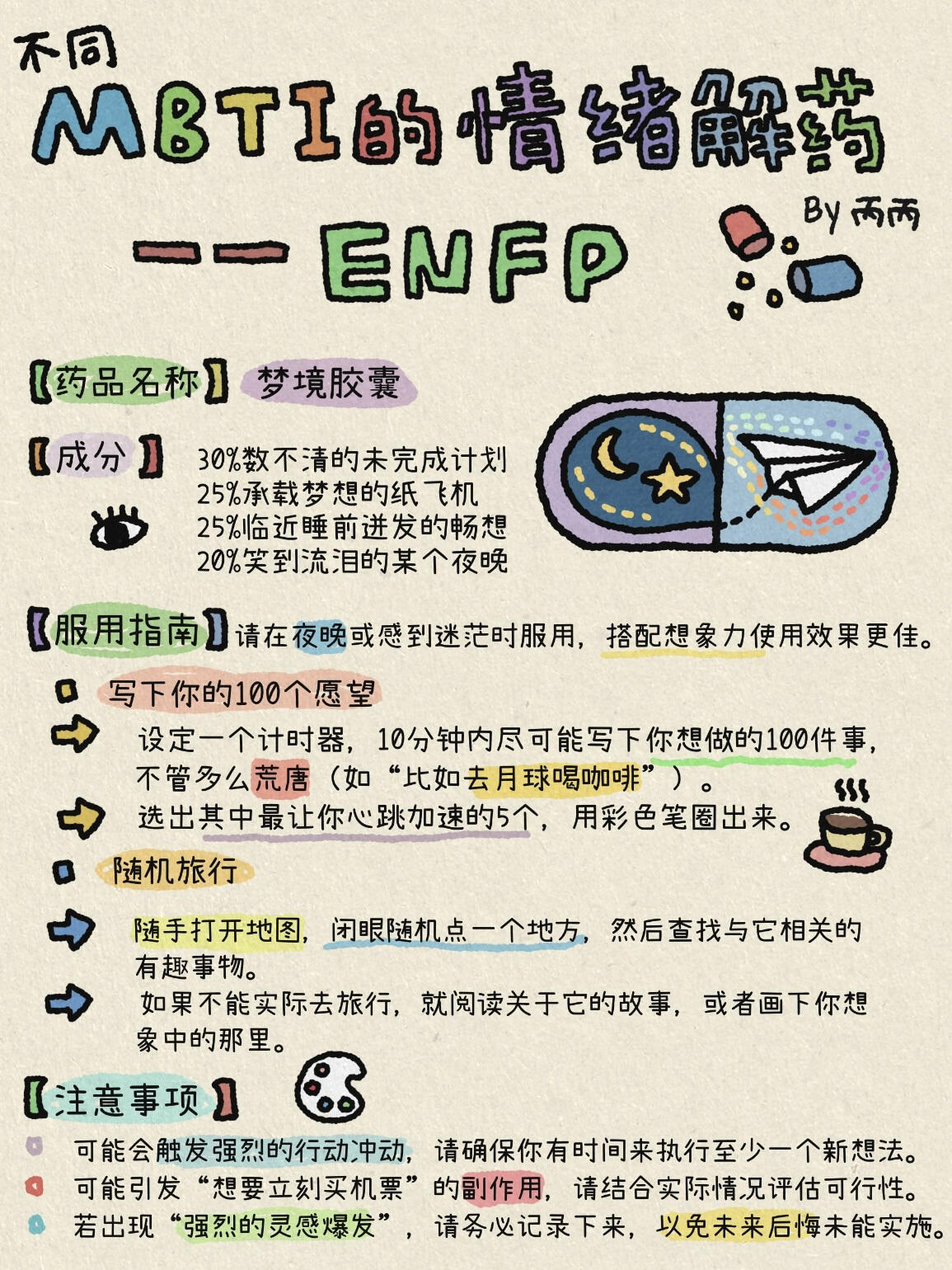

丙丙现在会在她的小红书更新一些艺术疗愈的内容,她在学习和实践的过程中结合自己的想法开了很多新奇的“药方”。比如结合MBTI绘制的情绪解药说明书、神奇的食物疗愈魔法等趣味疗愈方式,告诉我们心灵的药方就在我身边,自己也能治愈自己。这些内容也温暖了很多人。丙丙的评论区不仅有亲手实践的网友晒图分享,还经常会有从事特殊教育的老师、儿童绘本的画家等留言表示给了他们很多灵感。

丙丙创作的艺术疗愈插画 受访者供图

各类形式和组合的艺术疗愈活动开展得也越来越多,让“艺术疗愈”这个词汇逐步走进生活,从而变得不再陌生。比如中国美术学院联合浙江省立同德医院、邵逸夫医院举办了“生命之美”艺术疗愈主题创作展览;浙江大学“亚洲校园”创新设计工作坊举办主题为探索堆友AIGC辅助下艺术疗愈的方法与优势设计活动等。这些活动不仅推动了艺术疗愈的不断普及,更真实地促进了人与人之间的情感交流,实现了理论研究与实践探索与时俱进的互融互促。

中国美术学院联合浙江大学医学院附属邵逸夫医院举办了“生命之美”艺术疗愈主题创作展览 受访者供图

艺术疗愈师不像心理咨询师、医师等专业人员那样有国家认可的职业资格证书,所以在实际应用中,艺术疗愈还只能作为一种辅助的干预治疗手段。也因此,艺术疗愈的市场存在鱼龙混杂的情况。除了很多高校开设的面对社会人士的艺术疗愈培训课程外,网络平台中也出现出了很多打着“艺术疗愈”旗号实际以贩售课程为目的的现象。

心理治疗反变成“贩卖焦虑”,很多专业人士对此比较警惕。中央美术学院艺术管理与教育学院党总支副书记康俐提醒道,“很多市面上的课程声称艺术疗愈师可以通过‘短期速成’,实际上艺术疗愈是需要系统性地学习的,我们在教学中也会要求学生有一定的艺术创作功底和心理学基础。”

此外,业内人士都表示艺术疗愈的课程中有很大的比例是如何帮助“弱势群体”。据统计,我国约有超1400万孤独症谱系障碍人群,艺术疗愈还没有被普遍应用到实际的特殊教育过程中,但已经有很多高校和组织在不断地推动这个过程。比如中国美术学院每年会组织艺术心理疗愈团队赴新疆SOS儿童村、贵州黔东南等地,重点帮助留守儿童、特殊儿童、自闭症患儿促进心理成长。

浙江大学公益社团于2024国际残疾人日联合举办美育活动 受访者供图

杭州市杨绫子学校的特殊孩子和老师共同创作的作品《看见》,是由36幅小画拼接成的1米8的大画 受访者供图

特殊教育现有的艺术类课程主要承担的还是美育功能,心理的疗愈尚还欠缺,而特殊孩子融入社会很重要的一点是健全的心灵。杭州市杨绫子学校美术老师周月仙已经从事特殊教育20年了,她谈到很多特殊孩子可以通过艺术创作帮助他们集中注意力、控制情绪等,“我印象很深刻的是,我们的孩子都不需要铅笔打草稿,他们的笔触总是非常利落和干脆地直接上色,我看到了孩子们的自信、阳光和大胆。”

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。