浙江在线4月1日讯(记者 陈黎明 王艳琼 干婧 共享联盟·景宁 徐丽雅)文化和旅游部近日公布第六批国家级非物质文化遗产(下称“非遗”)代表性传承人名单,共942人,浙江75人上榜,位列各省(区、市)第一。至此,浙江拥有国家级非遗代表性传承人271人,总数居全国第一。

非遗代表性传承人是非遗的重要承载者和传递者,掌握着丰富的非遗知识和精湛技艺。浙江省文化广电和旅游厅相关负责人表示,浙江此次入选的国家级非遗代表性传承人,涵盖非遗代表性项目名录十大门类,分布全省11个地区及省级单位,具有广泛代表性和充分典型性。

“第一”背后,凝聚着浙江加强非遗保护传承、推动传承人队伍建设的持续努力。这背后藏着怎样的非遗传承“浙江密码”?非遗见证过往、光照当下、面向未来,接下来,我们又当如何更好地保护传承和创新发展?

杭州小朋友现场学习浙江省级非遗“半山泥猫”。 记者 董旭明 摄 本版图片除署名外均由受访者提供。

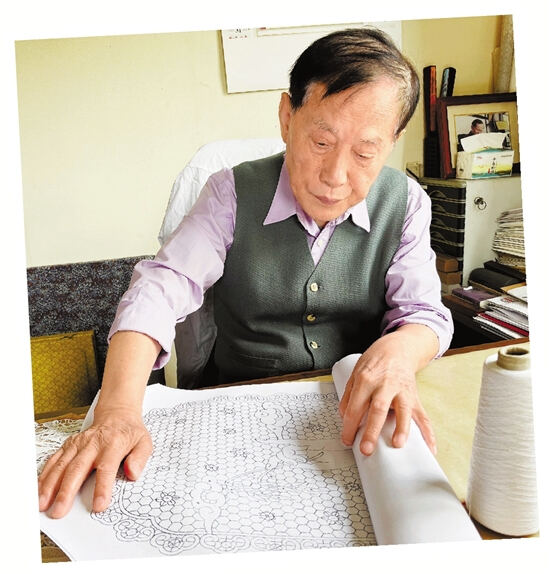

花边制作技艺(萧山花边制作技艺)国家级非遗代表性传承人赵锡祥展示制作萧山花边的图样。记者 陈黎明 摄

“第一”从何而来——

一群人的热爱与坚守

三月江南,春和景明,也是明前茶采制最忙碌的时候。

记者走进杭州市西湖区转塘街道桐坞村炒茶师樊生华的作坊,淡淡茶香扑面而来。

今年65岁的樊生华,少年时代便随父辈采茶、炒茶。他刚被评为绿茶制作技艺(西湖龙井)国家级代表性传承人。

“西湖龙井的制作工艺有采摘、摊放、青锅等9道工序,9道工序中又包括抖、带、挤等龙井茶炒制十大手法。”樊生华告诉记者,“制茶是把茶叶炒出来,每一道工序都很讲究,不能有丝毫马虎,这样才能保证龙井茶的品质。”

樊生华的作坊里,有两排十口炒茶锅,旁边还摆放着摊青架、簸篮、圆匾等。打开电源,为炒茶锅预热,关闭电源,撒入新鲜茶叶,以抓、抖等手势让青叶受热,待青叶散发一定水分后,再改用搭、压、抖、磨等手法对茶叶初步定型……一套行云流水的操作下来,樊生华的额头已渗出汗珠。

樊生华说,从三月中下旬到谷雨,是西湖龙井采制的黄金时期。这段时间,炒茶师可谓争分夺秒,手不离茶、茶不离锅。就这样,一季又一季,樊生华们用自己的双手炒制出口味醇正的龙井茶。

从樊生华身上,能看到一众非遗代表性传承人的朴素画像——不仅有精湛的技艺水平,更有择一业、终一生的真挚情怀。

因为情怀所以热爱,因为热爱所以坚守。将老祖宗遗留下来的宝贝挖掘、保护、传承好,除了靠樊生华这样的手艺人不断精进和坚持,浙江也在用自己的解题思路,不断加强非遗传承人队伍建设。

据了解,除了国家级非遗代表性传承人,目前全省累计认定省级非遗代表性传承人1141人、市级非遗代表性传承人5187人、县级非遗代表性传承人10959人。

“这样的成绩,是我省文广旅部门多年来加强非遗保护传承、推动传承人队伍建设的重要成果。”浙江省文化广电和旅游厅相关负责人表示,长期以来,浙江按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,持续推进非遗传承人队伍建设,全力提升非遗系统性保护能力水平。

“在非遗保护传承方面,浙江一直非常重视,并且起步较早。”浙江省文化广电和旅游厅非物质文化遗产处处长张雁说,《浙江省非物质文化遗产保护条例》2007年就已公布实施,在全国较早迈出为非遗保护立法的重要一步。此后,浙江文旅部门组织工作专班,对全省非遗资源做地毯式普查、挖掘。

“非遗讲究传承,非遗保护工作也要做好接力。”张雁说,浙江非遗工作者久久为功,一任接着一任干,保护传承工作持续走在全国前列。

近年来,浙江不断加强传承人的培养力度,出台《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》《浙江省非物质文化遗产传承薪火行动方案》等,为传承人队伍建设提供法治和政策保障,不断完善代表性传承人传习补助机制。

浙江在非遗保护传承方面的成绩,也获得了文化和旅游部的认可。“非遗助力乡村振兴”“推动传统工艺高质量传承发展”“非遗数据体系建设”等非遗传承试点工作落地浙江。

推动非遗保护和非遗代表性传承人队伍建设,浙江步履不停。2024年3月印发的《浙江省文化基因激活工程实施方案(2024-2026年)》明确提出,围绕浙江昆曲等18个剧种、58个传统戏剧类非遗代表性项目,系统全面做好戏曲词牌曲牌挖掘整理;深入挖掘茶叶、黄酒、青瓷等十大历史经典产业历史起源、发展脉络、技艺传承等。

绿茶制作技艺(西湖龙井)国家级非遗代表性传承人樊生华炒制西湖龙井。

高腔(西安高腔)国家级非遗代表性传承人吴勤国(右)在《合珠记》中饰演高文举。

生命力何在——

嵌入街区 融入日常

如今在浙江,游客随机走进街区、景区、乡村,都有机会遇到非遗。很多游客说,提到浙江,便想到非遗,提到非遗,也自然想到浙江。

越来越多的“非遗+”场景,为景区、街区等注入了浓郁的文化气息。

每当夜幕降临,人们漫步衢州古城水亭门历史街区,不时能听到《米栏敲窗》《坐楼刺惜》《贵妃醉酒》《槐荫分别》等西安高腔折子戏,以及琵琶、二胡等传统乐器演奏。这些表演都来自衢州西安高腔传习所的演员。

丝竹交辉、铿锵有力的乐曲演奏,时而激越明快、时而细腻婉转的唱腔,感染着围观的市民、游客。

高腔(西安高腔)国家级非遗代表性传承人吴勤国说,西安高腔是衢州最具代表性的地方剧种,距今已有500多年历史,是南戏的活化石,“西安高腔本身就有广泛的群众基础,如今,传习所以展演的形式,让它融入街区,也回到了群众中。”

有的街区融入非遗,有的街区本身则化身“非遗主题街区”。

一江渔火,十里歌声。因商而兴的兰溪游埠老街,如今以浓浓烟火和悠悠古韵“出圈”。这条全长不过600米的老街,不仅较好保留了诸多传统非遗技艺,还通过微改造、精提升,嵌入60余项非遗项目,让非遗与现代消费场景深度融合,营造出浓郁的文化氛围。

从杭州大兜路历史文化街区到桥西历史文化街区,从宁波海曙南塘老街到湖州吴兴衣裳街,从绍兴越城鲁迅故里步行街到台州路桥十里长街……当人们漫步在这些非遗主题街区,时刻能感受到非遗就在身边。

如今,浙江“非遗+”文章越做越厚实。据了解,截至2024年11月,全省已培育16条非遗主题旅游线路、169个非遗旅游景区。据不完全统计,2024年全省举办各类非遗活动11250场。

“非遗与旅游之间是一种相互赋能、共生共荣的关系。非遗为旅游注入活动内容,旅游为非遗提供活化传承的平台,二者融合既是文化价值与经济价值的共振,也是传统性与现代性的融合。”复旦大学旅游学系教授、博士生导师张朝枝表示,非遗需要更广阔的空间来展示和发展自己,而旅游场所也需要非遗的注入来提升品质,为游客提供更有文化品位的体验感。

非遗不仅嵌入街区,也融入日常生活。

蓝仙兰最近格外忙碌。3月29日,中国畲乡“三月三”在景宁畲族自治县东弄畲寨田园综合体开幕,蓝仙兰和姐妹们抓紧排练山歌、做乌米饭。

家住景宁畲族自治县鹤溪街道东弄村的蓝仙兰,近日刚被评为畲族三月三国家级非遗代表性传承人。今年63岁的蓝仙兰,七八岁时便随母亲学唱畲族山歌、编织彩带。“畲家人祖祖辈辈在这里生活,‘三月三’对我们来说不仅是一项非遗,更是我们生活中的一部分。”蓝仙兰说。

诚哉斯言,非遗即生活。如今,素有“运河第一香”美誉的非遗和香制作技艺,依托线香、盘香、香包、香牌等,依然香飘京杭大运河畔,也飘进居家、办公场景中;越窑青瓷正以更符合现代人审美的造型,走上餐桌;嵊州各个戏迷角,老百姓自发组织的越剧表演,已然成了人们茶余饭后一定光顾的活动……

“许多非遗都是以前普通百姓的日常,和生活息息相关。”诚如浙江省文化和旅游发展研究院郝杰博士说,非遗不是高高在上的阳春白雪,而是融入百姓生活的日常,是传统文化的当代呈现、生活美学的鲜活表达。

木拱桥传统营造技艺国家级非遗代表性传承人曾家快修建廊桥。

如何代代相传——

跨界创新,让古艺焕发新生

“要一代代传下去”,是很多非遗代表性传承人共同的心声。

泰顺人曾家快新近获评木拱桥传统营造技艺国家级非遗代表性传承人,他带过50多个学生,但他坦言,真正坚持学习非遗技艺的年轻人并不多。“尤其是木拱桥传统营造技艺,学习十多年都不一定能独立造桥,这需要很大的耐心。”曾家快认为,跟高校合作,将这项技艺融入土木工程课程,也许会吸引更多年轻人的关注和学习。

“学习非遗需要投入大量的时间和精力,可能多年内都见不到经济收益。”花边制作技艺(萧山花边制作技艺)国家级非遗代表性传承人赵锡祥有着相似的看法,“我前后带了15个徒弟,目前从事花边制作的只有一个人。”赵锡祥说,学习非遗时,如果无法在短时期内变现或获得回馈,很多人难免会动摇。

这些都指向一个共同的问题,即传承人老龄化和后继无人的窘境。以浙江为例,非遗代表性传承人年龄段主要集中在五十岁至六十岁。

“非遗传承离不开年轻群体的加入,传承人梯队建设要特别重视年轻化。”浙江省文化广电和旅游厅相关负责人说,浙江也在尝试破题之举,如将非遗传承和教育等相结合。据了解,目前,浙江师范大学已开设非物质文化遗产保护本科专业,其他一些大专院校也相继推出传统技艺类课程。

“非遗传承要在系统性保护的基础上,通过创造性转化与创新性发展,实现传统技艺与现代审美、消费需求深度对接。”郝杰说,“如通过‘非遗+’等跨界融合、生活化产品开发等,进一步激发非遗的生命力。”

近年来,随着国潮热、非遗热的涌动,非遗的可见度越来越强。非遗如何更好地融入生活、融入当下,让古艺进一步焕新?不少非遗代表性传承人已经在尝试。

来自温州的蓝夹缬技艺国家级非遗代表性传承人王河生说,近年来,他带领团队一边钻研蓝夹缬技艺,一边研究文创产品,推出含有蓝夹缬设计元素的挎包、台屏、饰品等,受到不少消费者喜爱。

“三月三”景宁畲族群众对歌。 共享联盟·景宁 供图

兰溪游埠老街是首批浙江省非物质文化遗产主题街区,其浓浓的烟火气引来了众多游客。记者 徐文迪 金思成 拍友 邵伟荣 摄

在绍兴,一坛“老酒”正酿出新味道。

在会稽山公司的产品展厅里,工作人员推荐了一种小瓶装的“一日一熏”气泡黄酒,不仅有花果香,还兼具气泡水的清冽和黄酒的甘醇。

一瓶气泡黄酒,是绍兴推动“老”酒走进“新”场景的缩影。2023年底,绍兴市政府发布《关于促进黄酒产业发展振兴的实施意见》,提到开展适合年轻人的酒体设计研究,延长黄酒产品链,引领“新酒饮”风尚。

黄酒的“喝法”越来越多样。

古越龙山开发迎合微醺经济和低度酒趋势的低聚糖黄酒、果露酒等;女儿红推出“云藏酒”服务,个性化的定制备受年轻人青睐;黄酒咖啡、黄酒棒冰、黄酒酸奶等衍生品不断上新;音乐酒吧、民宿书房等业态,为游客提供了沉浸式的黄酒文化体验。“不论是衍生产品,还是沉浸式的黄酒文化体验,都能更好地推动黄酒产业振兴,让越酒更好行天下。”绍兴黄酒酿制技艺国家级代表性传承人胡志明说。

非遗这坛“老酒”,如何香飘更广阔的天地?

越窑青瓷烧制技艺国家级非遗代表性传承人陈鹏飞告诉记者,4月底,他在老家上虞的艺术馆将破土动工。“这个艺术馆主要展陈我亲手烧制的瓷器。”陈鹏飞说,上虞是越窑青瓷的发源地,越窑青瓷有着“母亲瓷”的美誉,是见证陶瓷发展的活化石。“我想通过这座艺术馆,让更多人有机会近距离了解越窑青瓷,更好地宣传青瓷文化。”

除了兴建艺术馆,办法还有很多——曾家快、蓝仙兰们,经常走进中小学,给孩子们讲授和宣传非遗知识;樊生华的儿子樊雪松,子承父业,正在用直播制茶过程、开展跨界联动等方式,宣传西湖龙井和茶文化……

磐安县双峰乡村民表演炼火。炼火又称踩火,表演者在烧得通红的木炭中奔走穿梭,场面惊险。炼火是磐安县特色民俗、国家级非物质文化遗产。 拍友 张辉 摄

非遗的下一篇文章必将更加精彩,人们有了更多期待。

【记者手记】非遗不只是“遗产”

陈黎明

“我浙素称人文渊薮。”一百多年前,清代经学家俞樾作如是言。

如今,再回看这句话,人们又多了几分感悟。

“素称人文渊薮”的浙江,孕育了丰富多样的非遗文化。据了解,浙江目前共有国家级非遗项目257项、省级非遗项目1192项、市级非遗项目4763项、县级非遗项目11499项。它们像一颗颗璀璨的明珠,点缀着之江大地的山山水水、城市乡村。

非遗绝不仅仅是点缀。

“所谓非遗,实际就是以前人们生活中的东西。”在采访中,不止一位非遗代表性传承人向记者表达相似的观点。

先民在这片土地上劳作、生活,产生了各种器物、技艺、习俗等。随着时光的洗礼,往日的生活场景渐渐模糊,留存下来的景观、手艺、习俗,成了今人的非遗。

如此看来,所谓非遗,不过是昨日生活的印记。这种印记从未远去。

一颗排扣、一缕茶香、一片剪纸、一杯佳酿……它们是非遗,也是我们的吃穿用度、日用常行。

非遗富含先民的生活智慧、审美情趣和思维理念,依然丰富着当下的文化生活,滋养着人们的精神世界,并持续培育我们的文化自信。

传承非遗,最好的方式,就是让其更好地融入当下、融入生活。非遗的生命力正在于此。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。