二十四节气中,唯有清明身兼“两职”——既是节气,也是节日。

清明节,又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,是人们缅怀祖先、祭扫陵墓的庄重日子。

都说“清明时节雨纷纷”,但在老温州人的记忆里,清明时节可不只是湿漉漉的雨天和沉甸甸的思念,它还是青团飘香、郊外撒欢的快乐时光。早在宋代,温州城就有“净社倾城同锲饮,清明阖郭共烧香”的热闹场面,可谓是祭祖、春游两不误。

今天我们一起翻开泛黄的古籍,看看老温州人都是怎么过清明节的?

扫墓祭祖

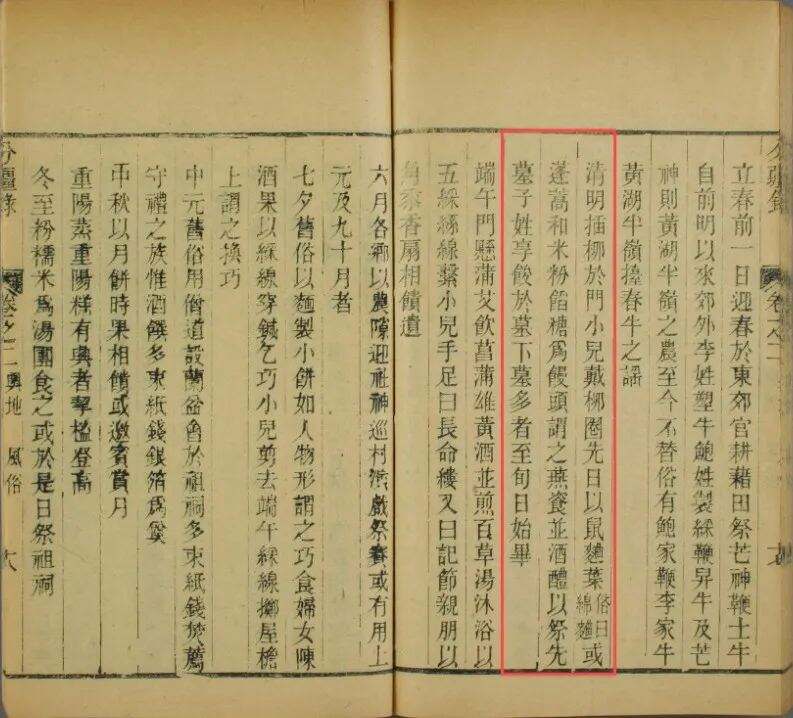

清明时节,温州家家户户都将扫墓祭祖视为头等大事。人们会精心修整先人坟茔,除草、填土,加固坟冢。祭扫时,人们会在坟头植树,并用红绿彩纸剪成铜钱状,编成一尺五六寸长的彩串,悬挂于树枝上,称为“挂柳钱”。《岐海琐谈》中便有“清明,插柳于门,携植放舟,上坟祭扫,挂纸泉于墓”的记载。

祭拜结束后,人们会从坟旁空地取土添于坟上,名为“加土”。清代杨淡风在《永嘉风俗竹枝词》之《加土》中写道:“劝郎积德当黄金,佳节还须负锸寻。多少荒坟去加土,埋胔一片古人心。”

杨淡风《永嘉风俗竹枝词》,温州市图书馆藏。

人们还会将清明饼分给山间牧童,以表善念,祭品则需带回与亲族共享,称为“享馂”。归家之际,不忘折几枝松枝和映山红,松枝象征着长寿安康,映山红寓意着子孙兴旺。

游湖赏乐

在古时温州,清明的祭扫活动逐渐演变成一场盛大的水上游春雅集。彼时温州市郊为水乡,乘船去上坟成为常态。人们便借着上坟之名,呼朋唤友,一路笙歌宴饮,直至夜幕降临才尽兴而归。南塘河上,画舫如织,箫鼓喧天,热闹非凡。明弘治《温州府志》记载:“人家皆以此日祭扫祖考坟墓,多邀姻戚朋友,乘船击鼓铿金,似以游湖为乐者。”

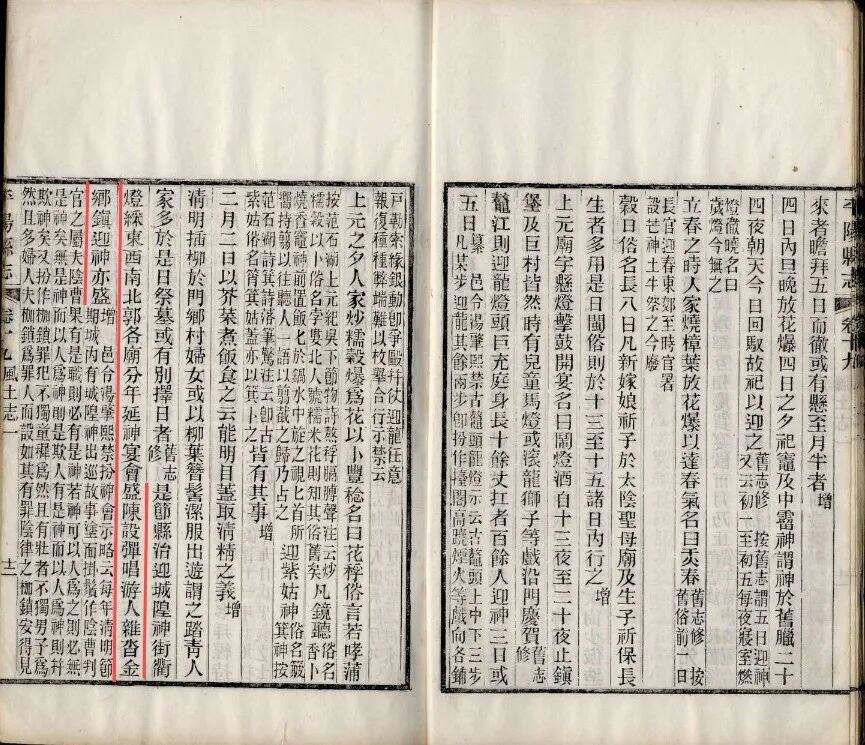

清代,孙同元、徐希勉在《永嘉闻见录补遗》中详述其盛况:“清明扫墓,必广邀戚友宴集舟中,击鼓铿金,声闻数里。故每二三月,南河一带,画船箫鼓,络绎不绝,从旧例也。”

《永嘉闻见录二卷补遗一卷》清光绪十四年刻十五年增印本,温州市图书馆藏。

众多竹枝词也为清明游湖留下生动例证。方鼎锐《扫墓》诗云:“清明扫墓似游湖,斗酒黄鸡麦饭俱。落日画船箫鼓动,分明一幅上河图。”郭钟岳亦咏叹:“蚕豆花开苜蓿肥,乡村几处掩柴扉。画船箫鼓斜阳外,知是清明扫墓归。”诗后有注解:温州清明扫墓,画船箫鼓,水际络绎。

插柳踏青

温州一带素有插柳戴柳之俗。清明时,家家户户门前柳枝轻垂,随风摇曳。孩童们头戴柳圈,圈上还点缀着娇艳的花朵。就连先人坟茔,也会插上柳枝。晚清学者林鹗在泰顺地方志《分疆录》中记载:“清明插柳于门,小儿戴柳圈。”

不仅儿童头上要戴柳枝圈儿,连猫猫狗狗也要戴上。清代黄汉《猫苑》记瓯地风俗:“清明日,瓯人小儿及猫犬皆戴以杨柳圈。”杨淡风《永嘉风俗竹枝词》诙谐地写道:“何处招魂魂已招,门前插柳一条条。柳圈戴在狗头颈,狗比娇儿一样娇。”

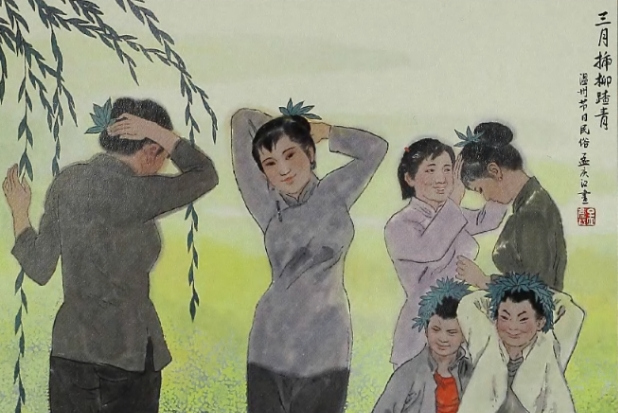

女子们则以柳叶簪髻,身着洁净衣裳出游,这便是“踏青”。踏青,又称春游,古时叫探春、寻春等。《东瓯见闻录》有《踏青词》:“踏青侣伴过南塘,二月春风夹路香,蜂蝶紧随衣袖舞,吴田十里菜花黄。”描绘出女子们在春光中结伴出游,与自然融为一体的美好画面。

《温州民俗百图》插图,孟庆江绘。

食清明饼

古时清明这天,有不举火、食冷食的传统,据说这是为纪念介子推自焚绵山,取寒食之意。而在温州,最具代表性的寒食便是 “清明饼”。

清明饼又称绵菜饼、清明果,制作时,先将新鲜绵菜捣烂后挤压出汁,再与水磨糯米粉揉制成皮,馅料可甜可咸,口味多样。邻里亲友之间互相馈赠清明饼,清代杨淡风《永嘉风俗竹枝词》有载:“描金小榼送人情,米饼家家做现成。多谢大人亲馈赠,送青节里过清明。”

杨淡风《永嘉风俗竹枝词》,温州市图书馆藏。

在泰顺,“清明饼”也叫“燕糍”,林鹗《分疆录》记载:“先日以鼠曲叶(俗曰‘绵曲’)或蓬蒿,和米粉馅糖为馒头,谓之‘燕餈’,并酒醴以祭先墓,子姓享馂于墓下。”在泰顺南部的三魁、仕阳、大安一带,清明时节盛行食用“棉曲糍”。与常见的包馅青团不同,当地人将棉曲糍制成圆饼模样,不裹馅料,并在油锅里煎至两面金黄。

林鹗《分疆录》,书影来自日本早稻田大学网站

迎城隍神

清明时节,温州各地过去会举办灯会和迎城隍活动。大街小巷遍搭布幔,结灯挂彩,民间有摆花祭和制作鳌山的,夜晚时分,举行灯会游行。沿街人山人海,灯烛辉煌,笑声洋溢。

民国《平阳县志》记载:“是节,县治迎城隍神,街衢灯彩,东西南北郭各庙分年延神宴会,盛陈设、弹唱,游人杂沓。金乡镇迎神亦盛。”

民国《平阳县志》,王理孚修,民国十四年至十五年(1925-1926)刻本,温州市图书馆藏。

近代瑞安士绅张棡在其《张棡日记》中多次描绘瑞安的迎城隍神活动:“民国廿二年(1933)四月六日,瑞安向例清明均迎城隍安方,酬恩演戏,极其闹热,具一片升平气象。”“民国廿九年(1940)四月五日,是日为清明节……瑞城向例于今日赛会,大街各处张幕,迎城隍神安方,凡城乡士女均于神前装扮罪人,执香游行,而神前执事则牛鬼蛇神,色色俱备,亦一时之胜会也。……惟五都海安所一乡,尚于本日演戏迎神,极其热闹,古所谓礼失而求诸野,不其然乎?海城城隍,崇奉明之汤和,犹不失栾公祭社之意(栾公,即汉代栾布,因军功封侯,复为燕相,死后齐燕间为之立社祭祀,称“栾公社”)。”

此外,清代时的清明节,坊间常由儿童饰演兵卒,腰系竹简,浮水“作战”。同时还有威武雄伟的“营船督战”,船上战旗飞扬,坐着穿戴古代将帅服饰的儿童,旁列战士,俨如古代水战情景。

清明将至,追思先人重在心诚。倡导大家以鲜花祭扫、网络追思等方式,替代焚烧纸钱、燃放鞭炮,避免环境污染和火灾隐患。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。