日前,2025年丝路周的主题大展,“碧色万里:10-12世纪的草原丝绸之路”终于开展。

现场一看,来自草原丝绸之路的213件珍贵文物,比想象中还要精彩。这是一场国宝级的文物荟萃,中国丝绸博物馆馆长季晓芬告诉记者:“这场展览基本囊括了内蒙古各个博物馆10至12世纪的精品文物。内蒙地域辽阔,如果观众朋友自己去看,可能要花一个星期才能把这些辽代精品文物看全。”

展览现场。通讯员 苏秀书 摄

和往年丝路周的主题展相比,这次大展将焦点从大众所知的沙漠丝绸之路,转向了草原丝绸之路,讲述游牧文明如何与农耕文明、海洋文明融合,编织出横跨欧亚大陆的文明交流网络,一幅多元文化在历史长河中碰撞、交融的壮丽画卷徐徐展开。

展览现场。通讯员 苏秀书 摄

展览现场,来了一位特殊的客人,内蒙古自治区文物考古研究院副院长盖之庸。

“中国历史上的契丹王朝、元代等等,都离不开内蒙古的摇篮,这次展览能通过文物,让其他省区认识内蒙古和这里灿烂的文化。我这次来到杭州,感到非常高兴和自豪,因为展览里涉及的很多墓葬和珍贵文物,我都参加过发掘。”盖之庸说。

这位考古工作者热情而又耐心地,带着我们在展厅参观来自他家乡的宝物。

墨绿色带把莲花纹玻璃杯,内蒙古自治区文物考古研究院藏。记者 李娇俨 摄

眼前的墨绿色带把莲花纹玻璃杯,造型十分现代,和今天的水杯似乎没有太大差异,它经过千里跋涉从西亚来到辽代的中心。盖之庸告诉我们,与这件玻璃杯同时出土的,还有四件颜色各异的小型玻璃器,它们也都指向了同样的产地,即今天的伊朗和哈萨克斯坦地带。四件小玻璃器用来装蔷薇水,这说明一千多年前的契丹贵族妇女已经开始用香水,她们的生活非常精致,颠覆了大家长期以来对北方游牧民族生活的认知。

“这些玻璃器的舶来品,直接反映了千年前丝绸之路的交往过程,还原了当时社会的缩影。我经常讲要让文物‘开口说话’,因为它们‘说的话’是铁证,是不可反驳的。”盖之庸说。

折肩孝子图鎏金錾花银壶,内蒙古自治区文物考古研究院藏。记者 李娇俨 摄

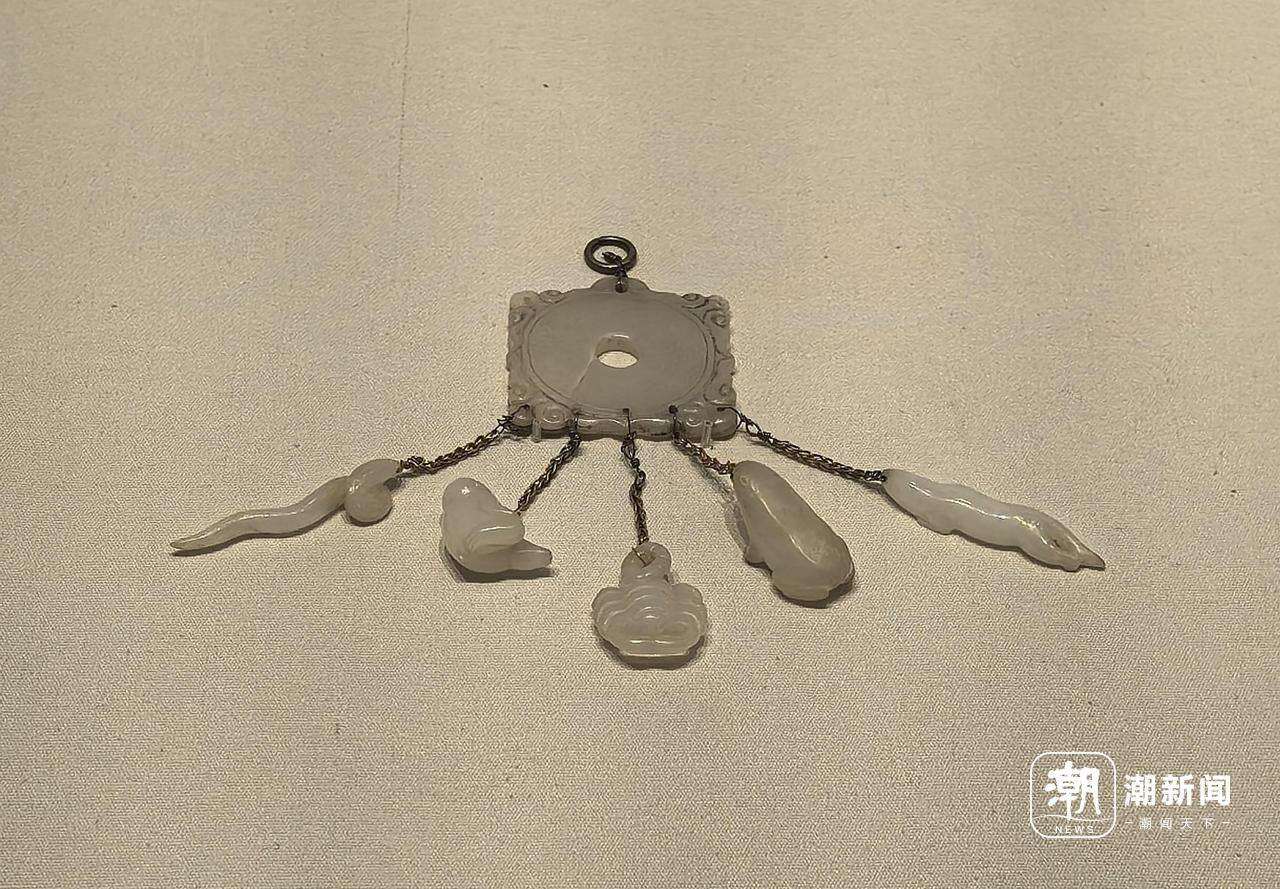

现场,还有许多游牧文明与中原文明交流的“证物”。这件折肩孝子图鎏金錾花银壶的器形属于北方游牧民族特有,但上面篆刻的画面却是《孝经》故事,如郭巨埋儿、卧冰求鱼等,说明当时儒家的孝道理念已经在契丹贵族阶层深入人心;一件出土于辽代陈国公主墓的“五毒玉佩”,上面垂挂着蛇、猴子、蝎子、蟾蜍、蜥蜴五种动物玉坠,佩戴五毒玉佩有“以毒攻毒”之意,有趣的是将猴子列为“五毒”,是因为在马厩中养猴,可以“辟恶,消百病”,这件玉佩既有中原文明的影响,又有契丹本民族的创作。

动物形玉佩,内蒙古自治区文物考古研究院藏。记者 李娇俨 摄

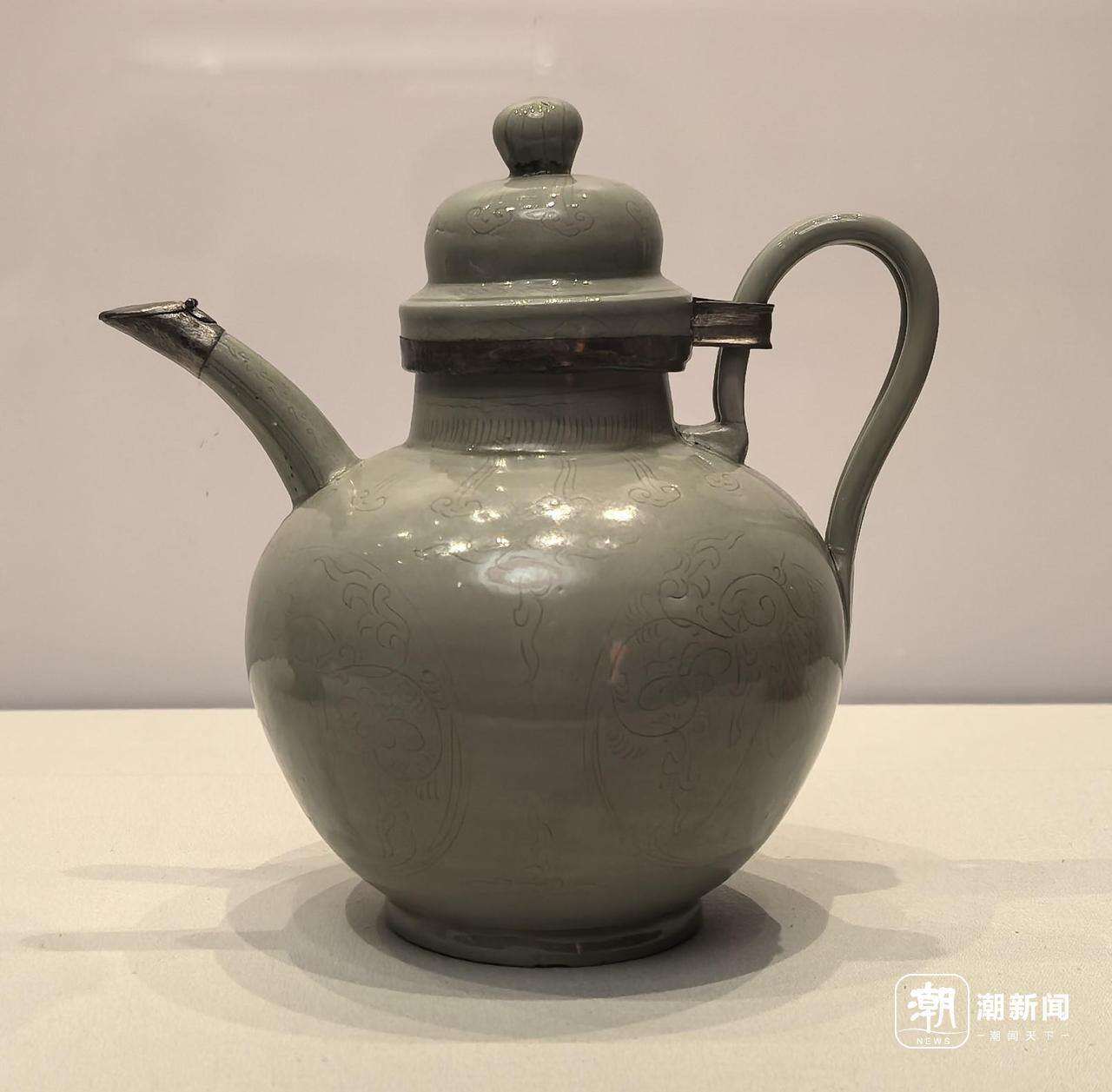

展柜里,一件一千多年前产自浙江越窑的银扣青瓷执壶,吸引了观众的注意。

盖之庸向我们揭开这件青瓷壶的独特之处:壶身仿照金银器的特点,有着密密麻麻的纹饰,尤其在中间位置的鹦鹉纹饰十分灵动,瓷壶的盖子通过银扣与壶身相连,可以打开滑动到手柄出处,减少了丢失的风险。

银扣青瓷执壶,内蒙古自治区文物考古研究院藏。记者 李娇俨 摄

“可见它的用功之巧,当时从辽代贵妃墓中出土了一组茶具,这是其中的一件。”盖之庸说。这说明当时的契丹贵族已经有大量饮茶的习惯,而且使用的是当时最著名的、最顶级的产自中原的茶具。这件器物的出土,也让世人第一次见到了辽代的宫廷用瓷。

这些文物,代表着北方契丹民族与中原的交流,代表着东西方文化的交流。当我们在地图上鸟瞰草原丝绸之路,会发现这条横亘欧亚、北引瀚海的草原丝绸之路,既是游牧与农耕文明交汇之所,民族迁徙往来之途,更是东西两大文明对话的桥梁。多元文化在这里交相辉映,实证了中华文明之连续、创新、统一、包容与和平。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。