防灾减灾是一项关系国计民生的重大课题。随着科技的进步,我们不断提高抗御灾害能力和现代化水平,人类与台风等自然灾害的关系也正在改变:从经验定性判断到数据定量决策,科技创新正在把它们转化为可预测、可防御的自然现象,甚至可控制、可利用的自然资源。

每次台风来临,你是否习惯打开手机查看其路径?

然而,台风有时也不按“剧本”走,说好“拐个弯就走”突然来了个“回马枪”,预报风力不大,破坏力却极强。网友调侃:天气预报员大概是世界上最不靠谱的职业。

难道真是气象台不给力吗?真相远比你想的复杂。在与台风不确定性搏斗的进程中,各路专家也使出了浑身解数。

此前,海洋精准感知技术全国重点实验室教授、浙江大学海洋学院教授李培良带领研究团队,完成了一项业内看来“不可能完成”的任务——

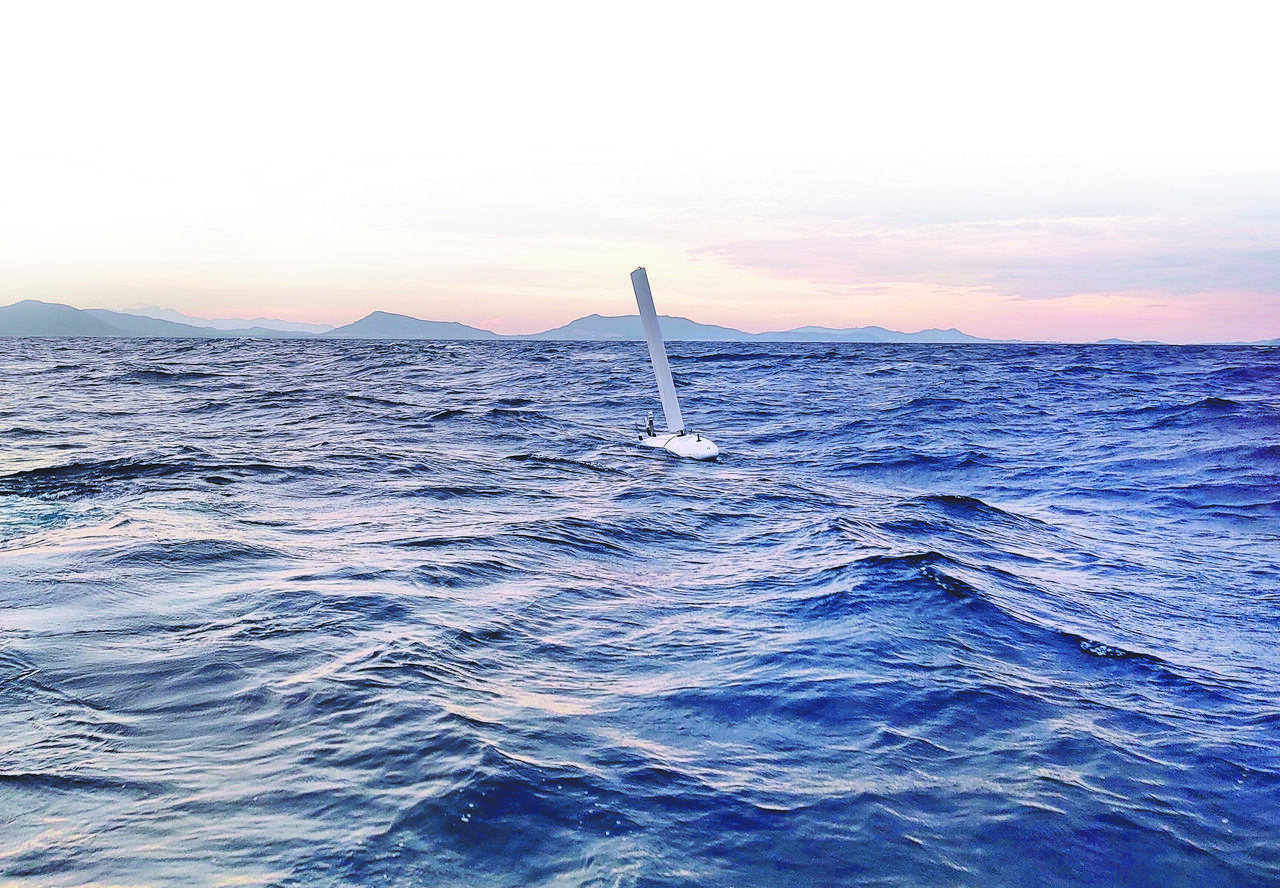

6月13日0时28分,一艘无人风帆航行器从今年第1号台风“蝴蝶”北部进入台风眼,约半小时后又从台风东南部穿出。其间,它扛过44节最大风力(约81公里/小时的风速),不仅毫发未伤,还掌握了台风运动时完整的气象、海浪等第一手资料。

这是我国海洋气象史上首次成功利用无人航行器穿越台风眼,并开展相关数据监测。一个多月来,团队每天都开会复盘总结,调整船体细节和各项参数,为下一次穿越台风做准备。

7月20日,“信天翁”再次成功穿越了今年第6号台风“韦帕”。这意味着,今后台风预测“翻车”几率或能逐步减小,人类“把脉”海洋也有了更多手段。

一个“上天派来”的信使,安然穿过台风眼

奇迹如何造就?近日,带着好奇,记者来到浙江大学海洋学院一间实验室。

实验室不大,并排放置的三艘航行器挨得很近,侧身才能从中间通过,研究团队正埋头组装其中一艘,大家想趁着下一个台风来临前完成。

“原来是它啊!”初见“胜将”,记者心里不免有些许激动。航行器外观并不复杂,形似虎鲸,长约4.3米,最宽处0.8米左右,帆高4米多。航行器内部由浮力泡沫、驱动器及十多个传感器组成,可监测风速、波浪、风湿温压等数据。

李培良给这些无人风帆航行器取名“信天翁”,和一种大型海洋性鸟类同名,传说是上天派来的信使,能够预测天气。

不过,面对个性极强的台风,目前全球已有相对成熟的监测手段和计算模型,比如地面监测站、遥感卫星、雷达等,李培良和研究团队为何还要花大力气与其直面抗衡?

这要从台风预报的本质说起。台风预报是通过数值模型模拟海气运动,但这是一个典型的混沌系统,微小扰动就能引发巨大变化。

例如,一次未监测到的局部海洋或气流波动,可能像“蝴蝶扇动翅膀”一样,在几天后变成一个路径或风雨异常的台风。今年第4号台风“丹娜丝”,就是这样不按套路出牌。

另外,“黑天鹅事件”在全球气候变化下愈发常见,现有模型对极端天气的预测能力有限,这相当于给计算台风的“方程式”里增加了许多变量。

由此可见,准确预报台风难度很大。一方面,目前的监测数据覆盖仍有盲区;另一方面,受设备限制,台风监测还停留在外围。

这些年,一些科学家跃跃欲试,开始尝试利用无人机穿越台风核心区域,补齐海洋气象环境监测的“拼图”,但最终结果不尽如人意,很难“看”到台风运动全貌。

还有海面上的浮标化身“哨兵”,在一次次台风洗礼中完成使命。只不过它们位置固定的特性,也只能碰运气监测台风过境时的瞬间变化。

“这是续航能力和驱动方式导致的。”用李培良的话说,跑得快的跑不远,跑得远的跑不快。

“信天翁”就像海洋版“无人机”,主要利用风能驱动,通过调整风帆角度产生压力差,从而推动航行器前进。靠风推着走,还能大大降低航行器能耗,让能源系统专心为各类传感器“续命”,0.6吨的体重也让“信天翁”拥有不错的抗风能力。

此次穿越台风“蝴蝶”,“信天翁”就在狂风巨浪中追逐前行。

6月8日,得知台风要来,团队成员既兴奋又紧张,每天醒来第一件事就是打开台风路径实时发布系统。“怕它不来,又怕它乱来。”

6月10日,台风“蝴蝶”逐渐生成,团队将“信天翁”放至其北部530公里处开启任务。此后几天,大家24小时轮流值班,一双双带着红血丝的眼睛汇聚在实验室里。

6月13日凌晨0时28分,“信天翁”进入台风风圈,有人盯着手机关注台风走向,有人盯着电脑数字化后台,随时调整航行器位置。

“成功了!”0时56分,“信天翁”跟着台风航行了半个多小时后,不知谁大喊一声。

一向淡定的李培良从座位上站起,双手微微颤抖,在微信群发了个大红包。

“我国在海洋气象监测领域迈出了历史性一步。”中国海洋大学研究生院常务副院长陈朝晖说,这也为科学家深入了解台风内部结构、形成机制及演变规律提供了有力支撑,有助于准确理解海气界面的物质能量交换,提升台风预报的准确性和防灾减灾能力。

无数次“散架”,只为一趟“环球旅行”

这历史性的一步,李培良带着团队走了4年。

获取台风眼内关键数据,长期以来让科学家犯难。“能不能研发一款设备,让它跟着台风跑。”“信天翁”的雏形,开始在李培良脑海里萌芽。

就这样,无经验、无资源、无平台,李培良带着不到10人的研究团队白手起家。起初,面对高昂的船体模具制作费,团队成员决定自己干,一刀一刀锉磨、一榔头一榔头敲打,花了1个多月时间纯手工打造。

“其实造船并不难,难的是如何让它在极端环境中生存下来。”李培良喜欢看达喀尔拉力赛,他以此来给记者打比方,“好比一辆汽车要去参加拉力赛,不仅要面对高温、沙尘,还要挑战沙漠、戈壁、河滩等复杂路况,性能很重要。”

“有时一条完整的模拟船出去,回来后不是零部件掉了,就是帆被撞坏了。”一次次看着狼狈归来的伙伴,李培良也怀疑过自己,到底要不要继续坚持。但他笑称自己“脸皮厚不怕失败,不行就下一次”。

“信天翁”团队来自海洋学、计算机、电子、机械等专业,领域不同想法自然也不同,常常开着会就“吵”了起来。

有一回,大家为了控制系统中一个螺帽垫片争了起来,李培良认为多放一个垫片稳定性更强,但有成员认为没必要这么复杂。

还有一次,李培良看到大家在船体上安装了4G通信系统后立马指责,这套系统在全球范围内无法适用,可成员们也很委屈,只不过是试试,不用如此较真。

摸索前行的过程中,有人因为彷徨离开,也有人因为情怀加入。王肖楠就是其中之一。他辞去北京的工作加入“信天翁”团队,助力船只通信技术。王肖楠不知道“信天翁”未来到底能完成多少任务,他只是觉得“这件事有用”。

2022年,在无数次头脑风暴后,“信天翁”终于初具成型。紧接着,是一场长达3年的拉练。团队成员带着“信天翁”沿着我国的海岸线走南闯北、边试边改,累计试验时长2200小时。

万事俱备,只欠台风。今年初,在大海中拉练的“信天翁”各项参数都趋于稳定,在强风测试中也不再“散架”。李培良对其穿越台风有了一定底气,便和同行聊起这个想法,谁知无人看好,甚至还有人泼冷水说“别折腾了,肯定会被吹跑”。

等风期间,李培良和团队在1.0版本基础上,“精加工”了4个月,将其升级为2.0版,最终成功完成任务。

这段时间,团队又进入无尽的调整和测试。预计今年底,“信天翁”就将从全球海况最恶劣的海域之一——西风带出发,开启它的“环球旅行”,迎接更多极端环境的挑战。

此外,团队还将迭代制造材料,让“信天翁”可潜入海底1000米工作。全球海洋气象环境监测的数据空白,或将被一点点填补。

等风来不如追风去

不过,李培良和团队的野心远不止台风。

“等风来不如追风去,要让‘信天翁’环球航行,获取更丰富的海洋环境数据。”李培良语气坚定。

之所以先与台风抗衡,因为这是海洋与大气物质能量交换过程中,最复杂的一种情况。在李培良看来,挑最难的先上,成功率就会更高。

古往今来,从迎风放纸鸢的孩童,到去高山把风变成清洁能源的“追风人”,再到给风定级分类的科学家,人们似乎从未停止过对风的追逐。

风的背后是海。海洋的温度、水流和生命变化,驱动着全球生态系统,人类对海洋同样着迷。

为什么要“把脉”海洋?Deepseek给出的回答,是因为这关乎我们赖以生存的蓝色星球的健康、人类的未来以及我们对生命和宇宙的基本理解。

李培良的回答则多了一份家国情怀:“21世纪是海洋的世纪,谁占据了海洋空间的制高点,谁就掌握了主动权。”

随着科技的发展,如今人类对海洋的认识越来越深入。而现实中的海洋,也远比故事里的“龙宫”有趣得多。

那么,目前人类“把脉”海洋的功力究竟有几成?

据李培良介绍,现在海洋环境监测有定点和运动两种常见方式。前者多为传统的锚系浮标和科学调查船等,但成本高、灵活性差;后者虽优势明显,但设备在极端环境中生存能力不强。

比如运动监测,这就不得不提到业界响当当的“明星”——Argo浮标。这是25年前启动的一个国际计划,人类历史上建成的首个海洋立体监测系统,中国、美国、法国、德国等30多个国家和团体共同参与。

科学家们要把一个个像针筒一样的家伙丢入大海,让它们作为海洋的“眼睛”漂流三至五年时间,在0至2000米海域内起起伏伏,监测海水温度、盐度等关键要素,并将其自动传送至卫星地面接收站,实时为气候、海洋学及渔业研究提供数据。

前段时间,我国一艘以“魔鬼鱼”命名的无人潜水器——“海魟二号”也打开了运动监测的新空间。这款潜水器重约0.4吨,最深可至海底1500米,最长连续工作10小时。

在18天的自主运行中,“海魟二号”完成了贴海底定高巡航、定点悬停、原地转弯等高难度动作,并27次开展高精度水下自主对接,进入水下基站充电补给并传输数据,成功率达100%。

这两年,有参赛者开始将目光转向无人风帆赛道。除了“信天翁”,还有一位强劲对手,是美国一家海洋无人机公司研发的Saildrone。

和“信天翁”类似,Saildrone是利用风能和太阳能驱动的无人帆船,如今已在北大西洋追踪过飓风,发现了太平洋一座3200英尺高的水下山峰,并开始绘制全球海底地图。

事实上,Saildrone的相关研发成果,给了李培良做强“信天翁”的信心与决心。“国外可以,我们为什么不行,还要比他们做得更好。”彼时,李培良在网上看到新闻后暗下决心。

“当前,人工智能、大数据和物联网技术日趋完善,海洋环境监测和资源开发的边界或将被重新定义。”浙江大学海洋生物与药物研究所副所长章春芳教授说。

也许不久的将来,还有更多“信天翁”、“海魟二号”、Saildrone等先进设备诞生,帮助我们逐步揭开深邃海洋的神秘面纱。

【专家观点】

向新而行 向海图强

顾艳镇

中国的海洋环境监测技术和设备发展,可以追溯至20世纪中期,经历了从无到有、从国外引进到国产化自主研发、从单一监测到综合立体观测、从近海到远洋、从海面到深海这几个阶段。

新中国成立初期,国内海洋环境监测技术和设备几乎空白,主要依靠传统的船载模式。由于缺乏现代化设备,监测手段大多以人工操作为主,效率低、覆盖范围小。

尽管如此,中国海洋环境监测的基础数据从那时起渐渐有了积累,并逐渐形成海洋环境监测体系的雏形。

改革开放后,我国开始加大对海洋科学的研究力度,并逐步引进国外先进海洋环境监测设备,在此基础上开展了技术消化和吸收。这一时期,中国开始研制自主的海洋监测设备和平台,研发了具有自主知识产权的近岸波浪浮标和温盐深浮标,并建造了一批海洋调查船,如“实验”“向阳红”系列海洋调查船。此外,从20世纪80年代开始,我国还借助国际合作,逐步掌握了海洋遥感技术,在中国海域开展了对海洋温度、叶绿素浓度等参数的相关监测和研究。

进入21世纪后,中国的海洋监测技术和设备发展进入了快速发展的自主创新阶段,在国际上逐步占有重要地位。这一时期,我国建立了包括近海和远洋的海洋浮标监测网络,能够实时监测海洋温度、盐度、海流等环境要素;“海洋一号”“海洋二号”和“海洋三号”等系列海洋卫星相继发射,覆盖了海表温度、海洋动力环境、海冰监测等多个领域,实现了海洋遥感监测技术的国产化。

此外,我国在无人海洋环境监测设备上也取得了显著进展,自主研发了“海燕”系列和“潜龙”系列水下滑翔机。同时,海洋环境监测开始从近海向深远海推进,开展了诸如“南海深部计划”等深远海监测,全面提升了我国海洋环境监测能力和监测范围。

近年来,我国的海洋环境监测技术正向更加现代化和国际化的方向迈进,随着人工智能技术和海洋大数据技术的发展,高机动性、智能化海洋监测设备以及平台自主研发能力的提升,我国自主研发的智能化移动海洋环境监测设备具备了长航时、高海况、全海深以及复杂海洋现象的监测能力。

未来,我国在全球海洋环境监测和研究领域的影响力还将不断提升,贡献更多力量。例如为发展中国家提供海洋环境监测设备和技术支持,参与更多的国际海洋环境监测计划,并与国际组织合作,共同应对气候变化和海洋环境问题。

(作者系浙江大学海洋学院副教授)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。