浙江在线8月13日讯(记者 林婧 陈黎明 通讯员 张弛 程曦)中国大学的人才培养目标,已从单一的知识传授,转向紧扣国家发展战略,培育具备家国情怀、创新能力、实践能力与全球视野的复合型人才。西湖大学连续三年举办生命科学国际暑期学校,邀请全球顶尖学者为国内外本科生授课,这既是一次教育方式的探索,也是一次科学与文化的交流。

夏日炎炎的西湖大学云谷校区,没有一丝“假期”的味道。一群充满朝气的学子穿梭于环形教学楼的走廊。他们或三五成群讨论着“细胞”“蛋白质”等话题,或闲聊课余生活。简单的放松时光后,他们还要继续“上课”。

7月23日至8月6日,享有国际学术声誉的13位顶尖科学家,与从全球1800多名申请者中遴选的来自中国、美国、法国、俄罗斯、西班牙、意大利等23个国家的147名优秀本科生,齐聚西湖大学云谷校区,共度为期两周的西湖大学生命科学学院国际暑期学校(以下简称“暑校”)生活。

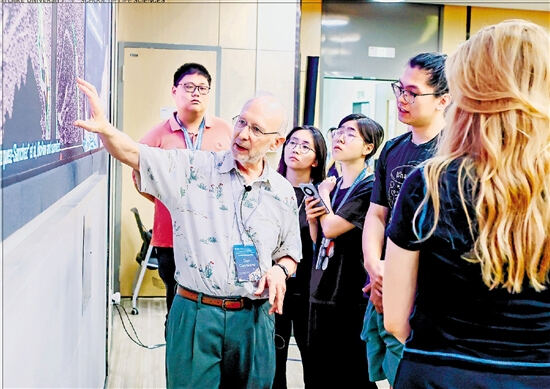

神经胶质在神经退行性疾病中有什么作用?细胞区室是如何形成和相互沟通的?DNA的转录翻译过程是怎样的?从结构生物学的研究方法到癌症治疗发展史,从RNA编辑到细胞信号通路……24堂全英文“大师课”,直指生命科学最前沿,还有4场实验实践、两场文化采风活动……同学们两周的时间,被安排得满满当当。

不远千万里来“追星”

北京大学生物科学专业大三学生孙理达感到很幸运。“前年,唐·克利夫兰教授到我们学校做了一次主题为《癌症基因组不稳定性进化研究》的讲座,我当时就对这位‘大神’非常钦佩,恰巧这次暑校也邀请了克利夫兰教授,我终于又有机会听他的课了。”

连续举办两年之后,今年暑校,西湖大学继续邀请领域顶级专家授课。从核糖核酸(RNA)编辑领域权威学者,到肿瘤免疫治疗重要贡献者;从神经退行性疾病研究专家,到细胞信号通路资深研究者;从美国国家科学院院士,到国际顶尖期刊编委……导师团队涵盖斯坦福大学、耶鲁大学、加州大学圣地亚哥分校、芝加哥大学、巴塞罗那基因组调控中心及纪念斯隆—凯特琳癌症中心等国际顶尖科研机构。“豪华”阵容吸引了来自哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、悉尼大学、麦吉尔大学、伦敦大学学院等顶尖科研院所的学子不远千里、万里来杭州“追星”。

孙理达钦佩的唐·克利夫兰(Don Cleveland)教授是美国著名癌症生物学家和神经生物学家,2018年因“阐明了一种遗传性ALS的分子发病机制,包括神经胶质在神经退行性疾病中的作用,以及在ALS和亨廷顿舞蹈症动物模型中建立反义寡核苷酸疗法”获得生命科学突破奖。在7月25日的课上,克利夫兰教授讲座的主题正是反义寡核苷酸(ASO)疗法。

课堂上,克利夫兰教授娓娓道来。通俗地理解,ASO疗法就是通过重新设计的ASO,抑制诱发不同疾病基因的表达,从而实现减缓和治疗疾病的效果。据克利夫兰教授讲述,ASO疗法可用于治疗渐冻症、帕金森症、亨廷顿舞蹈症、阿尔兹海默病等多种疾病。

此前学界普遍认为这种方法不具可行性,理由是和人们服用的药物相比,DNA的分子“块头”太大,不可能递送到细胞核内。“起初也觉得这种方法不可行,但还是做了尝试,最终发现效果非常不错。”克利夫兰教授在课堂上还特别展示了一个渐冻症病人的案例。“这个病人被诊断最多只有一年生命,但通过ASO疗法让他活了四年。”

这样的学理剖析和案例分享,引来台下同学阵阵惊叹,这些是他们“在课本上很难接触到的内容”。

“这种方法的临床效果很明显,我认为这是一个非常有意义的发现。”听完克利夫兰教授的课,孙理达感到非常惊奇,“他很厉害,相当于这个领域的开拓者,向人们验证了一个全新的设想。”

这样的“惊奇”,几乎在每一堂“大师课”上都能和同学们撞个满怀——无论学生与老师的专业与兴趣相同与否。

“国际顶尖学术大咖的研究领域各不相同,每一位老师的课我都很想听。”中国海洋大学生物科学专业大二学生丁以仁,每次课前都早早来到教室,第一排居中的一个座椅,几乎成了他的“专属座位”。丁以仁不放过任何一个和老师们互动的机会,每一堂课的提问环节,他都是手举得最高的那位。

“解析RNA剪接这样连续的生物过程时,要怎么克服冷冻电镜需要固定生物样本的局限性?”“如何用结构回答蛋白质催化生化反应的过程?”师生问答互动成了每堂课上的“保留节目”。

“通过邀请国际顶尖学者来华交流、体验,有助于推动国内生命科学学科领域的系统性提升。”西湖大学生命科学学院院长于洪涛说,“我们希望以此创造更具国际化的学术交流氛围,为国内学生提供更多接触国际顶尖学者的机会,加速拔尖创新人才的培养。”

求知之旅和交流之行

蛋白质的美丽晶体、DNA的双螺旋结构,再到“美丽”的流感病毒,西湖大学校长施一公从独特的视角将结构生物学研究方法的发展史娓娓道来,让来自西班牙巴塞罗那大学物理专业的阿尔巴·奎尼奥斯(Alba Quiñones)听得“如痴如醉”,忍不住感叹:“生物学中‘结构’真的太美了。在暑期学校度过的两周是我最难忘的经历之一,因为我每天都在尝试新的东西。”

“站在它面前,感觉就像与遥远的过去联系在一起。”7月29日上午,在杭州中国丝绸博物馆,奎尼奥斯被眼前的丝织品深深吸引。“难以置信,中国的丝绸生产可以追溯到这么久远,而且保存得如此完好。”奎尼奥斯忍不住边拍照边和身边同学分享自己的见闻。

参观过程中,来自塞浦路斯大学的伊娃·尼古拉基(Eva Nikolaraki)也有相似的观感:“在中国,过去与未来被很好地连接在一起。从中国文化中,我们能更好地理解如何去拥抱历史、走向未来。”

以生命科学为主题的暑校,为何还安排充满人文味道的课程?

“设置参观博物馆等校外实践环节,不仅是为同学们提供一些放松的时间,同时也是为了让国内外青年学子有机会近距离了解杭州、浙江的历史文化,感受中国传统文化的魅力。”暑校相关负责人说,他们特地安排了两个上午的时间,请同学们分别走进中国丝绸博物馆和浙江省博物馆之江馆区参观。

在同学们看来,参加暑校不仅是一次求知求学的科技探索之旅,也是一次交流交往之行。

7月23日晚上,暑校正式开课前一天,云谷校区H3楼的学生活动室,一场“破冰行动”热闹开场。每位同学都领到了一张卡片,上面罗列了如“骑过马”“跳过伞”等25个选项。主持人告诉大家,通过询问任何一位同学有无上述经历,看谁能把这张卡片填满。话音一落,活动室的气氛高涨到了顶点。

最终,鲜有人能把卡片填满。但这已经不重要了。因为“目的”已经达成——大家很快打成一片。

“暑校不仅让我有机会了解顶尖科学家对学科前沿的了解,也能够和来自不同国家和学校的学生交流,了解同年龄段的学生们都在做什么、关注什么。”现场,四川大学生物科学拔尖计划大三学生张杨的一席话,道出了众多同学的心声。

除了“增长专业知识”“了解学科前沿”,“开阔眼界”“增进交流”都是同学们提及的关键词。

李冀希的“朋友圈”这些天好不热闹。除了记录课堂上的点点滴滴,还有不少和暑校同学的各种自拍、合影。学习之余,这位同济大学生物技术专业的大二女孩最大的收获就是交了不少外国朋友。

“我想,所有参加暑校的同学都抱有‘交朋友’的心态。只要敞开胸怀,语言和文化不会成为彼此交流的障碍。”通过和不同国家同学的交流,李冀希了解到不同国家的文化和年轻人的成长经历,“这在平时是很难遇到的机会。”

这种交流往往还带来意外收获。一次偶然的机会,李冀希和来自美国加利福尼亚大学伯克利分校的唐佳雅(Karla Tapia)“聊上了”。李冀希因而了解到不少伯克利分校的科研现状和学位申请情况。

巧合的是,唐佳雅也正有意申请中国大学的研究生。“能够参加暑校,我感到非常兴奋,也想借这次机会了解西湖大学的科研动态。”这位分子与细胞生物学专业学生来到西湖大学前,就从学校实验室的中国同学那里得知了西湖大学在科研方面的成绩和口碑,“我在考虑申请西湖大学结构生物学方向的博士,通过暑校可以提前了解有关申请的情况。”

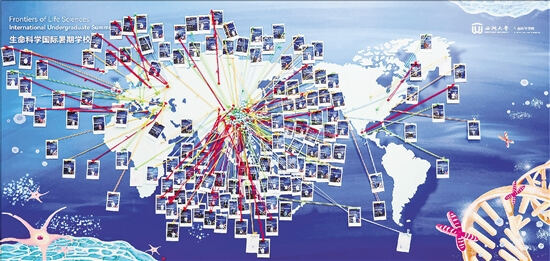

暑校期间,环形教学楼的222教室讲台左侧,一直摆放着一张展板,上面贴满了147位同学的照片。一根根棉线,连接着照片和同学们家乡在地图上的位置。147根棉线在展板上交织,连接着每位同学的笑脸,也连接着彼此的期许——增进交流,加深了解。

培育未来“科学家”

222教室对于杰瑞·沃克曼(Jerry Workman)来说再熟悉不过。这位美国斯托瓦斯医学研究所的教授、美国艺术与科学院院士,已连续三年在西湖大学云谷校区的这间教室给暑校同学讲课。

沃克曼教授曾带领团队发现多种组蛋白修饰酶复合体。这一发现被国际知名学术出版单位——自然出版集团评价为“基因表达研究的里程碑”。

课堂上,围绕DNA转录翻译过程话题,这位喜欢穿着格子布衫,一脸白胡子的长者全程保持不急不缓的语速,几乎没有停顿地讲完整堂课。同学们听得入神。

“我在这里遇到的学生都很有动力,能看得出来,他们都对踏上科研之路充满期待。”在采访中,沃克曼教授不吝对同学们的喜爱之情,“我很认同暑校的使命,就是尝试更好地引导这些年轻的‘科学家’。”

在沃克曼教授们看来,这帮二十岁上下的年轻人,就是未来潜在的“科学家”,而他们所要做的,就是通过暑校平台,帮助这群未来“科学家”更好成长。克利夫兰教授则说得更为直截了当:“在这里,不仅能看到年轻人活跃的思想,还能帮助他们成长,教他们如何承担世界级的科研工作。”

“科学家”的探索精神,也在暑校的课堂上被无声传递。

“如果你想继续学习科学,光靠聪明是不够的,还必须坚韧。这是一条崎岖的道路,因为你不可能一开始就说服所有人。”克利夫兰教授在课堂上意味深长地说,“提出一个问题往往分三个阶段:第一阶段是所有人都认为你是错的;第二阶段是不仅所有人认为你是错的,大家还要来批判你;而第三个阶段则是所有人都觉得你的创新是理所当然。”

这种“题外话”总穿插在课堂专业知识讲授之间。芝加哥大学免疫学家、肿瘤学家和生物化学家麦德华(Tak Wah Mak)教授,在以幽默风趣的方式讲述癌症治疗发展史的同时,还会不时勉励同学们要保持好奇心和探索欲。

一项面向美国常青藤高校的调研提到,早期接触前沿科学问题与研究,对一个科学家的成长尤其重要。暑校让大学本科生有机会沉浸式聆听“大师”带来的前沿科研发现与进展,以及西湖大学先进的实验设施与服务。这让他们既发现科学之美,也发现兴趣所在。

为了提高同学们的实践能力,暑校还引入单细胞转录组、基因组分析、蛋白设计及实操等实践课、动手课。“将领域最前沿的技术、方法带入课堂,使学生不仅能够接受前沿进展,更能沉浸式体验前沿研究。”负责暑校的副院长杨剑说。

“‘大师’的介入,能在学生成长的关键节点上发挥不可替代的引领作用。”课上,西湖大学校长施一公分享科研经历。他说,暑校学生多为本科大二、大三学生,正处于从“接受知识”向“批判思考”的过渡阶段,是科研启蒙的黄金窗口期,“通过‘大师课’学习如何提出科学问题、设计实验,能有效吸收‘大师’的学术思维,同时也有助于学生克服未来方向选择焦虑,减少选择盲目性,弥补领域认知空白。”

这样的初衷,同学们也心有灵犀。“老师们将自己数十年深耕的研究领域浓缩、提炼,尝试通过2节课的时间介绍给我们,就是为了唤起我们对这个研究方面的兴趣。”就读于德国慕尼黑工业大学6年制医学专业的孟智德认为,“这不仅仅是传授知识,更是在分享他们多年来的经验、挑战与思考,为探索中的我们树立了榜样。”

业界人士相信,中国科研影响力的提升已从“规模增长”进入“质量认同”阶段,越来越多的国际学者和学生希望参与中国的科研发展,而暑校恰恰提供了这样一个良好的平台。

“未来,我们希望能够进一步扩大暑校的影响力,邀请更多的顶尖学者和优秀学生加入,将暑校打造成一个具有国际影响力的顶尖人才聚集平台和未来优秀青年学者的苗圃。”于洪涛说。

【链接】暑校学生感想

张芷菁 四川大学基础医学专业大三学生:

这次暑校太惊艳了,如果用一个词概括,我脑海中蹦出的是“纯粹”。

第一个是学术的纯粹。聆听顶级科学家的授课,既“烧脑”又享受,提问环节根本问不够,休息时必定层层围着教授。饶毅老师对于各种事物幽默点评可以无差别戳中每个人的笑点,陈列平老师讲授结束后大家围了老师足足一个小时,有种“追星成功”的快乐。

第二个是友谊的纯粹。这两周交到的朋友比我过去一年交到的都多。我们可以聊经历、聊课题、聊理想、聊哲学,对还原论各抒己见;也可以去西湖、去运河、去湿地、去吃饭、去打狼人杀,一起当“快乐小狗”。

正如开幕式上学生代表所言,暑校最希望的是经过这些天的相处,我们可以收获终生的友谊,想必大家都是如此。

王若溪 北京师范大学生物科学专业大三学生:

非常荣幸参加暑校。西湖大学的科研环境、结构生物学等领域的“大师课”、和很多优秀的实验室导师们一起交流探讨、和各位老师实验室中优秀的师兄师姐交流课题的最新进展……这些都让我感受到知识的充盈和阅历的增长。

我一直都存在一个疑问——动物和植物之间是否有很大的差别呢?于是,在暑期学校的导师交流环节,我选择与在博士后阶段有相关背景的实验室导师进行交流。从他们那里得到的答案,打破了我之前对知识的刻板印象,也为我后面研究生方向的选择提供了一些建设性意见。

因为本次暑校面向国际,我的散装英语也在和我的室友、实验课“搭子”,以及吃饭时相遇的国际友人的交流中得到了极大的锻炼。

尤其是在实验作业中,我不仅要读懂实验计划,还要将实验计划翻译成简单的英文指令,让我的来自阿塞拜疆的实验课“搭子”理解我的意思。

维多利亚·斯维斯特尼克(Viktoriia Svistelnik) 爱尔兰都柏林大学药理学专业大四学生:

在西湖大学度过的几周时光令人非常难忘。我来中国是为了学习,但离开时,我也收获了新朋友、珍贵的回忆。

在西湖大学,我有机会与才华横溢的学生和教授们一起上课和交流。每个人都非常热情和乐于助人,我从未感觉自己像个“外来者”——我感到自己是团队的一部分。最吸引我的是人们的友善和热情——无论是学生在实验室里互相帮助,教授们给出深思熟虑的建议,还是街上的陌生人微笑致意。

西湖大学所在的杭州同样令人着迷。在这里,现代的都市生活与宁静的自然完美融合,令人叹为观止。我喜爱夜晚漫步西湖,欣赏湖面上倒映的点点灯火,一切都是如此宁静而美丽。这里的美食也令人惊叹。我几乎每天都能尝到新口味。

中国是一个历史悠久的美丽国家,同时也迸发着创新和创意。你在这里永远不会感到无聊。

(本报记者 陈黎明 林婧 整理)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。