记者朱银燕(右)在俞柯欢(左)指导下操控机器人抓取物品。 记者 杨一凡 摄

殷佳瑜身穿动作捕捉服指导机器工作。 记者 杨一凡 摄

“训练营”中的专用场景采集区。 记者 朱银燕 摄

浙江在线8月19日讯(记者 杨一凡 朱银燕 通讯员 任煌华)倒水、熨衣、抓取物品、打螺丝……在杭州湾具身智能创新中心,一群机器人“学员”在各种生产线场景中接受“特训”,学习各种工作技能,“毕业”后将进厂“打工”。

作为人工智能领域炙手可热的前沿方向,具身智能正成为各地抢占未来产业制高点的关键。近期,长三角多地具身智能创新中心纷纷启用。

7月初,杭州湾具身智能创新中心正式投入运营。该中心由绍兴市上虞区政府主导建设,联合本地龙头企业卧龙集团与具身智能头部企业智元机器人公司,按照市场化方式合作共建,通过采集真实场景数据、进行多轮训练和优化,推动机器人在工业领域规模化应用。

日前,我们走进这个机器人“训练营”,体验了一把给机器人当老师的滋味。

操控手柄,为“学员”示范正确动作

刚踏入中心大门,一位特殊的迎宾员——身高近170厘米的人形机器人吸引了我们。

“你好!你叫什么名字?”我们主动打招呼。“你好,我叫小虞。”机器人流畅地回应。

“能和你握个手吗?”我们话音刚落,机器人头部显示屏跳出“OK”字样,并平稳地伸出右手。

这样的互动只是“基本功”。在一楼展厅,我们见识了机器人更多的“才艺”:变身吧台服务员,稳稳握住水壶倒咖啡;化身服装店员,细致地熨烫衬衫;甚至能拿起十字螺丝刀,一丝不苟地为电机设备拧紧螺丝……

“想让机器人灵巧干活,离不开人类老师的言传身教。”杭州湾具身智能创新中心总监汪伦斌说。机器人的运动需要多个关节模组以及其它部件精准协同,才能像人一样灵活自如。缺乏真实物理环境数据,是机器人技能进步的最大痛点。为此,创新中心搭建了电子元器件打包等生产场景。人类老师通过多种方式,例如用手柄操控机器人进行抓取、放置、装箱等,在操控中老师能精确示范每个动作的力度、角度、轨迹和顺序等。通过积累大量的训练数据,机器人就能提升对多样化作业场景的适应能力。

二楼是机器人“训练营”核心区。步入数据采集区,只见固定在支架上的50台人形机器人整齐列队。不少对机器人感兴趣的在校学生,趁暑期来到该中心实习,当起数据采集员。来自上虞职业技术学校的俞柯欢正训练机器人抓取一包薯片,只见她拿着手柄,操控机器人稳稳抓起薯片再放入旁边的纸箱中。“抓取时薯片包装会变形,操作有难度,机器人练好了这个动作,再抓其它东西就轻松许多。”俞柯欢说。

我们跃跃欲试,俞柯欢详细讲解手柄操作:两个手柄各控制机器人左右手臂移动和抓取。其中,左手柄X键可以复位,按住Y键上下移动。右手柄下方按键控制手臂移动,前侧按钮负责抓取……

看似并不复杂,但我们一上手就碰到了难题:机器人抓取薯片包总是滑落,可我们不敢太用力,担心抓破了包装。控制机器人施加恰到好处的力度,远比想象中困难。

几番尝试失败后,俞柯欢为我们降低难度,换上两个更易抓取的小包装盒。这次,我们屏住呼吸,小心翼翼操作手柄,终于成功抓起包装盒,稳稳移入纸箱。短短几分钟的操作,竟让我们额头微微冒汗。教一个“铁疙瘩”做精细动作,绝非易事!

批改“作业”,数据总结成“武林秘籍”

在俞柯欢的工作台旁,一个特殊身影引起我们的注意。数据采集员、衢州学院大二学生殷佳瑜穿着一套布满闪光仪器的黑色紧身服,就像科幻电影里的特技演员。

殷佳瑜抬起手臂,张开手指,机器人立刻“复刻”他的动作。“这是定制的动作捕捉服,上面有二三十个传感器。”殷佳瑜告诉我们,通过这套设备,机器人能更逼真地学习人类的灵活抓取动作,记录下的数据也更精准。殷佳瑜每天要录入300条左右动作数据,看似繁琐,但他乐在其中。

殷佳瑜和操作手柄的采集员教机器人学完动作后,生成的训练数据都会传输到旁边的数据审核区。这里,13名审核员全神贯注盯着屏幕,平均两分钟就能完成一条数据的审核。数据审核组组长郑思思介绍,这就像老师批改作业,评判机器人动作是否达标。在她的指导下,我们也当了一回临时审核员。

审核系统的界面类似视频剪辑软件,上方播放机器人执行动作的视频,下方操作轴则用于标记动作完成节点。我们审核的是一条“抓起电机放入组装盒”的数据,机器人刚刚完成。

“按空格键播放视频,在动作完成时双击鼠标标记。”郑思思讲解道。当机器人拿起电机,抬升到最高点,我们双击标记,表示第一步完成。当电机被放入组装盒、机器人刚离开时,我们再次双击标记,表示机器人的全套动作顺利完成。审核无误后,我们点击“通过”按钮,机器人顺利通过这次“测试”。“如果机器人未能顺利完成动作,我们还要标记失败原因。”郑思思说。

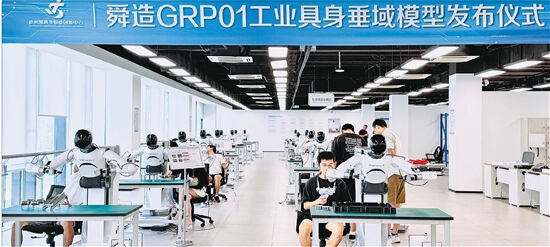

“这些批改合格的‘作业’,会被源源不断地输入机器人的‘最强大脑’——创新中心自主研发的‘舜造GRP01工业具身垂域模型’。”汪伦斌介绍,这是经过大量数据处理训练出的模型,需要不断迭代升级。

短短一个月运营期,创新中心已采集原始数据12万条。“数据越丰富、越精准,模型总结出的‘武林秘籍’就越强。最后把‘秘籍’教给机器人,未来它们就能自主决策,灵活应对各种复杂任务。”汪伦斌充满了信心。

“毕业”上岗,以实战检验学习成果

我们注意到,机器人“学员”外形相似,但“学业”各有专攻。在通用数据采集区和专用场景采集区,每个工位旁的标牌上写着不同的“课程表”:包括具体任务要求、需要达到的技术指标等。

“这就像大学里的通识课和专业课。”中心工作人员解释。通用数据训练让机器人掌握不同类型物料的抓取、搬运、放置等通用技能,未来可迁移到汽车制造、家电生产等多个领域;专业课则术业有专攻。中心根据制造业企业实际生产环境进行1∶1的精准模拟,训练场景包括转子铁芯上料、成品转子下料、振动电机打包、家用电机码垛入箱……

一位正在训练机器人打包电机的工作人员告诉我们,经过严格训练的机器人能实现连续稳定作业,提升打包效率。

“机器人在实际场景中大显身手才能体现价值。”汪伦斌强调。工业具身智能是AI与实体经济深度融合的最前沿。上虞拥有众多制造业企业,能为机器人提供“练兵场”,让机器人学成之后有用武之地。

“再过十来天,我们第一位‘毕业生’就要上岗了!”汪伦斌兴奋地透露,经过“特训”的机器人即将进入真实生产线,进行实战演练,检验学习成果。

上虞区曹娥江经济开发区管委会相关负责人展望:以杭州湾具身智能创新中心为起点,构建覆盖数据采集、模型迭代到场景落地的全链条生态,可吸引长三角企业共同参与场景创新。预计将带动周边关节模组、灵巧手核心零部件等配套项目5个,落地应用场景项目20个以上。

我们结束体验时,“训练营”里仍是一派繁忙景象——机器人“学员”还在积累工业操作的“肌肉记忆”,每一次精准抓取、每一次零差错码垛,都在悄然重塑未来制造的“基因”。而人类老师,则不断地为机器人“学员”注入智慧与灵性。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。