董杭生讲述父亲董桂友的抗战故事 实习生 戚张涛 摄

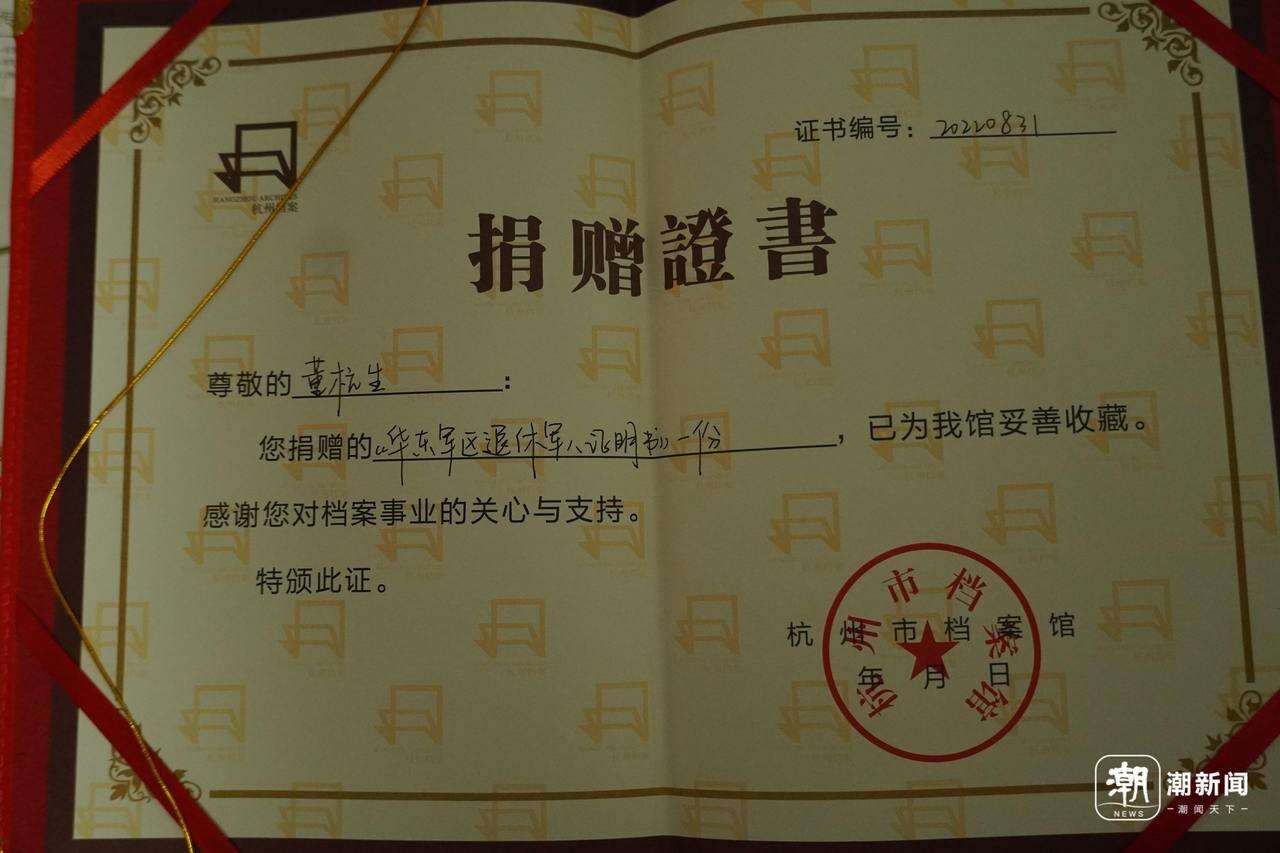

8月22日,杭州市上城区秋涛路149号,72岁的董杭生再一次拿出了父亲的退伍证明书,只不过这次是复印件,2022年,他已经把原件捐赠给了杭州市档案馆,“我怕后面保存不当,再把证书遗失了。”董杭生说,这是他唯一留存的父亲的物件。

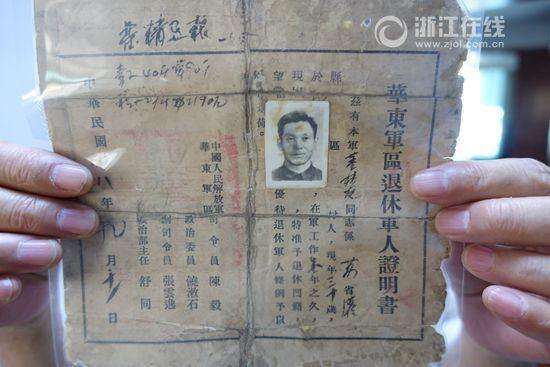

这是一张“中国人民解放军华东军区退休军人证明书”,落款是华东军区司令员陈毅、政治委员饶漱石、副司令员张云逸、政治部主任舒同,并盖有已经褪色的红色印章。

“这是父亲退伍时的证明书,也是他曾参军的唯一见证。”摊开退伍军人证明书复印件和捐赠证书,董杭生徐徐讲起了父亲当年的抗战往事。

董杭生将父亲的退伍军人证明书捐赠给杭州市档案馆 实习生 戚张涛 摄

退休军人证明书原件 来源:浙江在线

父亲特别喜欢枪:

“战场上,机枪的声音不能停”

董杭生的父亲名叫董桂友,1919年出生于江苏省连云港灌南县,家中人丁兴旺,兄弟姐妹八人,父亲排行老三。

1941年,连云港早已沦陷,当时侵华日军和汉奸、伪军不停扫荡,百姓民不聊生,21岁的董桂友义无反顾加入革命队伍,从最开始给新四军放哨、送情报,直到1943年正式入伍,成为新四军的一分子,他从苏北部队当警卫员开始,并历任侦查员、机枪排长。

“父亲当时入伍就配了枪,他很喜欢枪,枪法也很准。”董杭生说,父亲最喜欢的是一种手枪,俗称20响的快慢机。这种枪是德国进口的,可以点射,可以连发。“父亲对枪支的结构十分熟悉,甚至可以在夜间行军时,边走路边徒手拆卸枪支零件,并迅速安装好。每支缴获来的枪支,分配到父亲手上时,他都把它当成‘宝贝’一样爱护。”

董桂友在担任机枪排长时,有一句话是他在战场上的信念:“机枪的声音不能停。”董杭生说,机枪属于重武器,机枪一响,整支队伍精气神都能够被大幅提振,父亲一直强调的就是机枪不能哑,“与此同时,机枪位的兵也是最危险的,敌人最先瞄准的就是这个位置,父亲因此还受过枪伤,但从未退缩。”

董杭生说,手执重武器的父亲,曾杀过几十个鬼子。在生前,他的父亲还有一个口头禅,“干掉一个鬼子就够本,拼掉两个还赚一个。”

父亲记忆的痛:

“昨天还一起吃饭,第二天倒在你身边”

1949年,董桂友因病在杭州转业,至杭州木材公司上班,当年他三十岁。

“父亲不爱说话,从不在外人面前讲起打仗时故事,就连在我们面前也很少。”董杭生说,为了孩子能够吃饱饭,退伍后的那些年,父亲奔波于生活与工作之间,没有太多精力去回想以前的事。“直到他晚年时期,在晚上喝了点小酒微醺时,那些不可磨灭的记忆才能涌上心头。”而其中最痛苦的记忆是有关于那些战友兄弟,“昨天还在一起吃饭,第二天就倒在你身边牺牲了,而这样的事常有。”

物资匮乏、战场残酷、敌我装备悬殊……董杭生说,父亲曾在生前回忆道,当时他们的粮食极度匮乏,一两个窝窝头一杯水就算一餐。军装也是缝缝补补,补丁上面加补丁,夏天草鞋,冬天布鞋。而鬼子的装备很好,他们穿的是毛皮鞋,头上戴的是钢盔。

他记得父亲曾缴获过一支日军黄铜手电筒,退伍时经批准拿了回来,董杭生少年时期经常拿来把玩。“手电筒的头可以弯下来,在夜间行军可以有效避免被瞄准,日军当时的小装备都这么精良,更别说他们的飞机大炮了。”

1985年6月10日,董桂友因患肺癌去世。董杭生叹息道,每年的抗战纪念日他都格外的想念父亲,“他苦了一辈子。”董杭生眼含热泪的讲完父亲的故事,而说起即将要举行的9.3大阅兵,他又忍不住激动起来,“要是父亲也能亲眼见证今天祖国的强大,该有多好啊!”

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。