9月16日中午,阳光依旧毒辣。

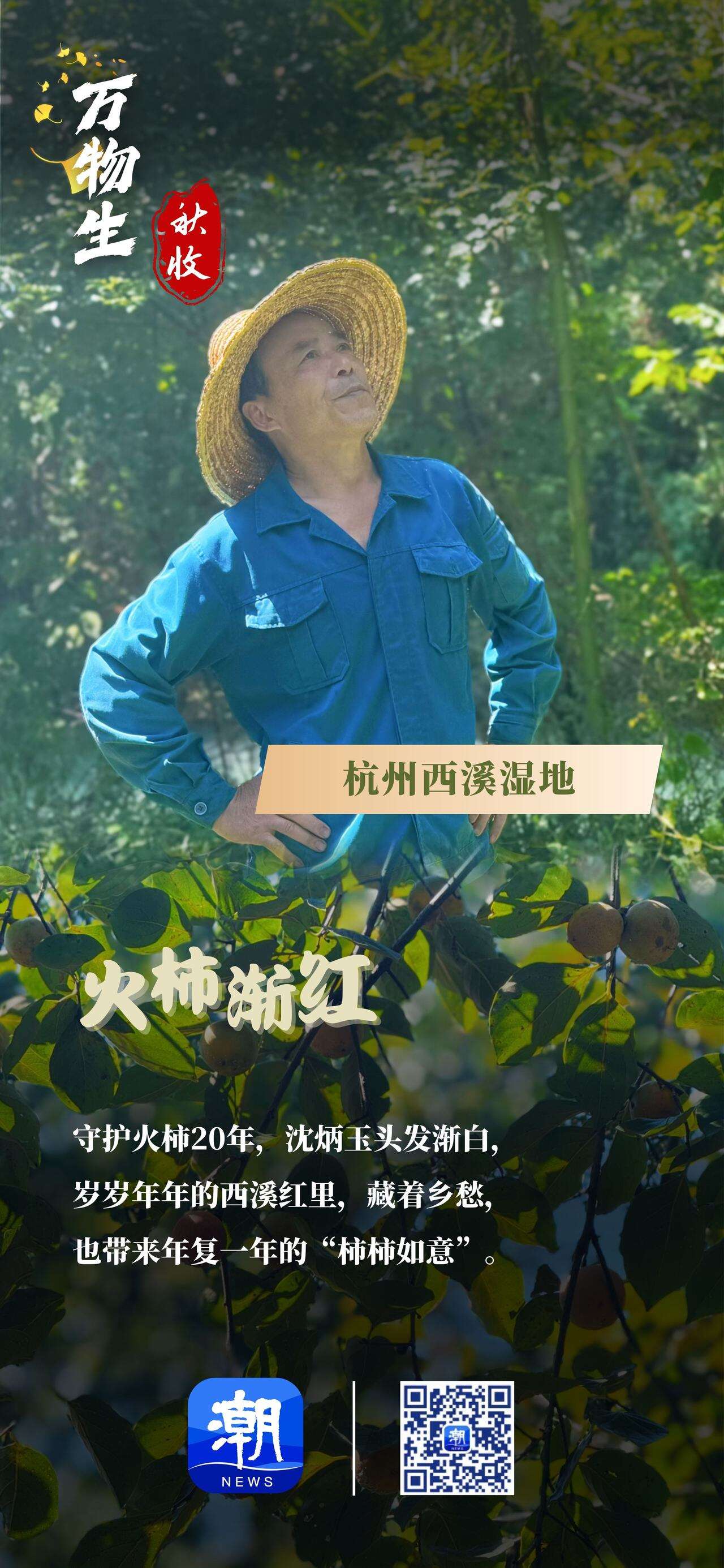

杭州西溪国家湿地公园梅林山庄片区,62岁的柿林养护人沈炳玉正仰头查看着枝头的柿子。

青绿色的柿子零星缀在枝丫间,偶尔有两个泛出浅黄,在绿叶里藏得隐蔽。他眯起眼,指着一个尚显青涩的果实说,“再晒四天太阳就熟了”。

受持续高温影响,今年西溪的火柿成熟得比往年晚了些。枝头多数柿子还泛着青,但沈炳玉知道,马上他们就会迎来一年中最饱满的时刻。

秋天将至,大地正以最丰饶的姿态回应时序的馈赠。

潮新闻“万物生•秋收”系列,用镜头和笔尖记录一场场秋收,以及秋收背后的故事和姿态。

守护火柿20年,沈炳玉头发渐白,岁岁年年的西溪红里,藏着乡愁也带来年复一年的“柿柿如意”。

这一期秋收,我们来听西溪火柿的故事。

海报制作。记者 王伊灵

曾经摇着摇橹船去上海卖柿

有人说沈炳玉的指尖藏有西溪水土的纹路。

作为西溪湿地的原住民,四十多年前,西溪还未成为湿地公园,沈炳玉们就坐船运柿子去上海卖。“一水泥船装得满满的,几个人轮流摇,一路摇到上海。”

已经泛红的柿子挂在枝头。记者 戴佳轶 摄

那时没有高速,没有冷链。沈炳玉所在的蒋村几乎家家有柿树,秋收,柿子成了重要的经济来源。他们清晨出发,吃住都在船上,摇两三天才能抵达上海,“杭州柿子很有名的”。

大城市很难见到这样新鲜摘下的果子。每年九月下旬到十月中旬,是蒋村人最忙碌也最有盼头的时节。

2005年西溪湿地开园,沈炳玉成了周家村码头的摇橹船船夫,撑着船载游客穿过芦苇荡,看两岸柿树在季节里变换模样。后来园区号召员工提“金点子”护环境,他没多想,提笔写了一条:“要把所有柿子树直径5-8米内的杂草除干净。”这条建议被采纳后,园区让他参与柿树管理,这一干,又是20年。

二十年,够一轮柿树幼苗长成虬枝老干,也够沈炳玉的青丝变成白发。

柿树的养护,要赶在春节前后那两个月。园区会组五六个工人的养护专班。有些柿树长在水边,得划着小船靠近;有些藏在杂木丛里,要先清掉半人高的杂草。“步骤不能乱:先除杂草,再在树根外围开沟,把羊粪或复合肥埋进去,最后回土。”沈炳玉说,从早上7点半到下午4点半,一天能养护十几棵树。

沈炳玉指着尚青的柿子,有些期盼。记者 戴佳轶 摄

过了春分,柿树发芽、开花,除了偶尔要防虫害,大多时候只需让它自然生长。

等到秋天枝头柿子开始转黄,沈炳玉的节奏才快起来。每天早晨9点不到,他已备好竹篮、网兜,等待第一批采摘体验的游客。“安全最重要,地不平、有杂草,都要提前提醒。”

他领着游客找熟柿时,眼睛像有准星,哪个能摘、哪个要等,扫一眼便知,“黄的先摘,青的再晒几天,一棵树要采两三次才完,急不得。”

40多年老“柿”民,教你怎么挑好柿

挑柿子的秘诀,那是沈炳玉更熟悉的世界。

“看光照,阳光足的一面先红;捏一下,微微发软就熟了;青的别急,放两天还会熟。”

西溪湿地里不少柿子都红了。记者 戴佳轶 摄

沈炳玉从少时做到现在,40多年来,他像熟悉自己的双手一样熟悉这些果树。他说,柿子好不好,不只看果,还要看树:“周围没有大树抢阳光,柿树就长得好。”

指尖的泥屑、掌心的老茧,都是沈炳玉和这片土地、这些柿树最实在的联结。游客只知道“柿柿如意”是好彩头,却不知要多少晨露暮霭、剪枝疏果,才能将这份圆满酿进季节的褶皱里。

站在一棵百年柿树前,沈炳玉说:“柿子红了,秋天就真的到了。”

9月20日,2025杭州西溪火柿节即将启幕,湿地里7000多棵柿子树等着大家的光临。

届时,可以现场体验摘柿子,还能看到炝柿、柿染传统技艺展示,“卖柿郎”也会穿梭其间,与游客互动。

需要特别提醒的是,前往西溪湿地采柿子需要提前联系景区,不能自行采摘。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。