麂之语

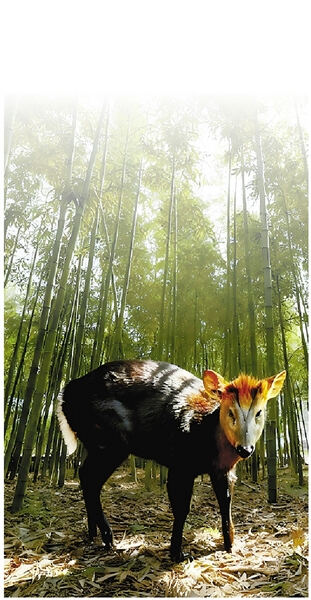

我是鹿科麂属哺乳动物,躯干和四肢呈黑褐色,面部颜色稍浅,额头上那簇金灿灿的长毛,是我们的“家族徽章”。大家管我们叫“黑麂”,也有人称我们为乌金麂、蓬头麂。

我们生性胆小,喜欢晨昏活动,很少能和大家相遇,所以被称为世界上最隐秘的物种之一。这些年,不少人时常会将其他生物错认成我们。比如小麂,但它们的体型要比我们小得多;比如浑身灰黑的毛冠鹿,或许与我们形似,但缺少这顶与生俱来的金色“王冠”。

从前,我们把家安在海拔1000米以上的地方,只有冬季食物紧缺的时候,才会来到低海拔地区觅食。但这些年我们种群恢复得不错,在高海拔冰封时期,我们来到低海拔地区也能过得自在安稳。人类非常重视我们,不仅给了我们“国家一级保护动物”的名分,还把我们放进了世界自然保护联盟的“易危”名单里。

2021年,我们在径山村的山林里,遇见了一些长出“亮眼睛”的树桩。起初我们警惕地保持距离,后来发现这些被称为红外相机的装置并不会伤害我们。也正因为它们,余杭区的生态保护专家发现了我们的存在,在不同地区记录下了我们的足迹,也得知我们会在食物充沛的夏季来到低海拔地区生活。

如其所记录,在静谧的夜里,我便会拖着这条被大家形容为“羽扇般”的大尾巴,穿越山林,游走觅食。树林在月色中显得越发郁郁葱葱,斑驳的银辉透过层层叠叠的叶片,在林间洒下流动的光影。这里的生态环境很不错,灌木嫩叶、藤本、杂草及落果,都是我喜爱的食物。

或许有一天,当你走进余杭的山林,能看到一道黑褐色的影子一闪而过,额头上还带着一簇金灿灿的毛——那可能就是我,在和你玩一场 “捉迷藏”。别着急找我,只要你轻轻走过,我就可能就在不远处偷偷看着你,也看着这片我们共同生存的土地。

守护者说

沈秋,杭州原乡野地生态保护与研究中心创始人。2021年,沈秋团队在余杭区径山村首次通过红外相机记录到国家一级保护动物黑麂,进一步补充了黑麂的生活范围。此后,该团队又陆续记录到鱼类新物种苕溪鱲、国家一级保护动物白颈长尾雉等大量珍稀濒危物种,不断刷新余杭的“绿色家底”,为区域生态保护与决策提供了扎实依据。

“余杭的绿水青山之间,一幅人与自然和谐共生的鲜活画卷,正不断铺展。”沈秋说,“期待更多人能走进自然、了解自然,与我们共同守护这片生机盎然的土地。”

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。