浙江在线10月10日讯(记者 石磊 沈超 钱关键 通讯员 金璐)南宋时期的江南地区,曾出现过两位名动一时的女厨师:

一位是杭州的宋五嫂,她在钱塘门外做鱼羹,“宋嫂鱼羹”至今仍是杭州名菜;另一位便是浦江吴氏,她不仅烹饪技术高超,还对民间烹饪实践进行总结整理,著成了一本古菜谱——《吴氏中馈录》,堪称当时的“美食博主”。

著成《吴氏中馈录》的吴氏,究竟是何人?她是否如《梦华录》中赵盼儿般,是位兼具智慧与坚韧的“大女主”?《吴氏中馈录》,又为我们打开了一个怎样的南宋饮食世界?

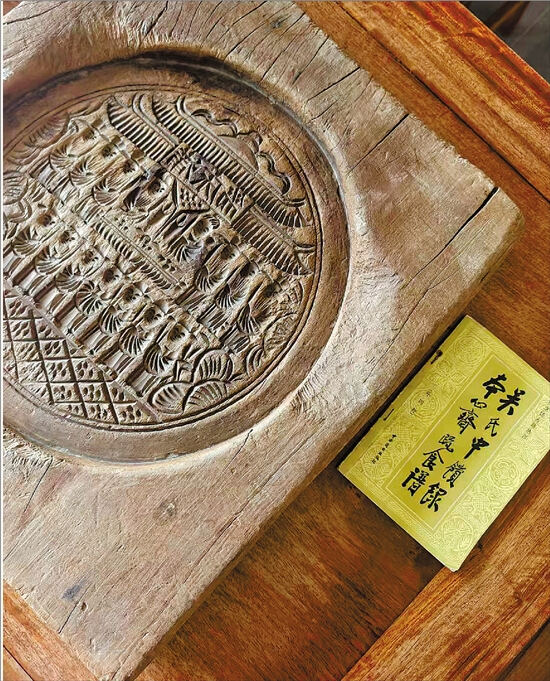

《吴氏中馈录》及楼洪亮保存的100多年前的月饼模具。 本文配图均由受访者提供

奇饼

是从什么时候开始,赏月和吃月饼成了CP?

据报道,“月饼”一词,最早见于南宋吴自牧《梦粱录》中,那时的月饼,仅是一种像菱花饼一样的点心。到后来,人们逐渐把赏皓月、品月饼融合在一起,以寄托思念、祈愿圆满。

一方水土养一方人,不同地方有不同过节习俗,自然也有风格口味各异的月饼。

流传于浙江金华一带的婺式月饼,其雏形可追溯至南宋浦江《吴氏中馈录》中记载的米制糕点,距今已有800余年历史。比如,“美食博主”吴氏在书中记录有一种“煮沙团方”的做法——“沙团入赤豆或绿豆煮成一团,外以生糯米粉裹,作大团,蒸成或滚汤内煮,亦可。”

从一些古籍中我们可以推测,相比现在,古代有的月饼个头奇大。

明代刘侗、于奕正两人所著的《帝京景物略》提到:“月饼月果,戚属馈相报,饼有径二尺者。”清代的《大同县志》也记载:“其供月之饼大至三二尺许,名团圆饼。供毕,分给家人”。

婺式月饼的个头也不小。对此,婺式糕点代表性传承人、义乌工商职业技术学院教师楼洪亮搬出了“物证”。

十几年前,他从一位制作金华传统糕点的老师傅家里收来一个外方内圆的月饼模具,这个木质模具已有一百余年的岁数。它外径长45cm、宽49cm,饼圆内径35.5cm,饼厚度2.3cm,上面的纹饰纹路清晰,雕刻精美。观察此模具的样式可以发现,当时的月饼又大又厚。

2011年,楼洪亮根据《吴氏中馈录》,复原了失传已久的婺式“雪片月饼”。这种古法制作的月饼,通体雪白,入口即化,带有糯米香甜与五仁爽口,且月宫、玉兔、嫦娥或梅兰竹菊等精美图案跃然饼上,富贵平安寓意其中。

他在改进制作月饼时,特别体现了婺式月饼的两大特征,采用蒸制工艺,并使用米粉制作。因为《吴氏中馈录》中记载,以白米作为原料,制成的米皮月饼清爽不腻。

“以前,金华地区每年中秋节都有拜月的习俗,婺式月饼就是用来祭月的。当时的月饼大得像现在的蛋糕,没有馅料。在饼面上,画师会画上一些与中秋相关的小图案,十分精致和讲究。”楼洪亮说。

一块奇饼当中刻录的,是婺式月饼的古法制作技艺,而它和《吴氏中馈录》真正承载的,是金华地区800多年来关于中秋的味觉记忆,以及浓浓的舌尖上的乡愁。

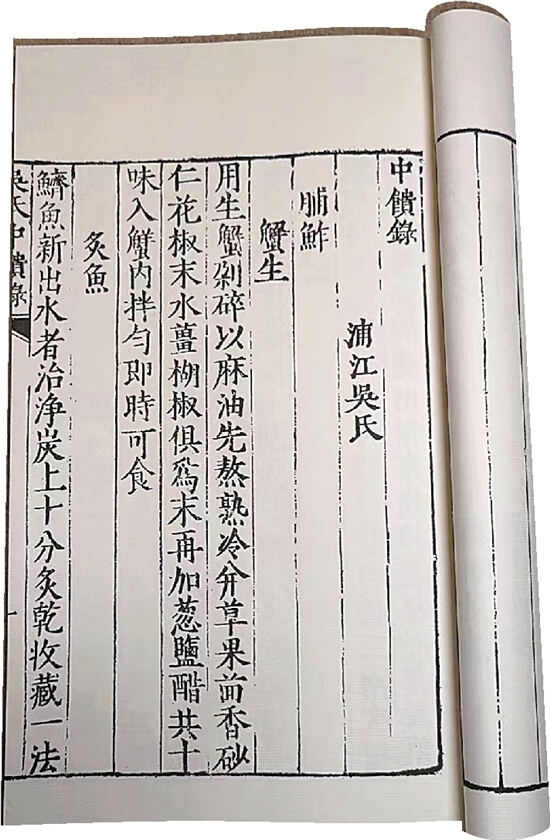

《吴氏中馈录》明代万历古本。

奇书

《吴氏中馈录》中记载的,是一个极为丰富的南宋饮食世界。

全书分脯鲊、制蔬、甜食三部分,记载了70多种菜点制法,涵盖炙、腌、炒、焙、蒸、酱、糟、醉、晒等十几种烹饪方法。令人惊叹的是,书中所载的许多菜品,至今仍“活”在当地百姓的餐桌上。

食谱的开篇便谈到“蟹生”,记载了生蟹加十种调料的吃法。其中蒸鲥鱼的技巧,至今仍被江浙厨师遵循:“鲥鱼去肠不去鳞,用布拭去血水,放汤箩内,以花椒、砂仁、酱擂碎,水、酒、葱拌匀,蒸之。”浦江人家腌制蒜苗干、芥菜的方法也出自于此。

金华市糕点行业协会会长王平还惊喜地发现,金华酥饼的最早文字记录也出于此书。《吴氏中馈录》对于“酥饼方”有明确记载,“油酥四两,蜜一两,白面一斤,搜成剂,入印作饼上炉。或用猪油亦可,蜜用二两尤好。”食者,万物之始,人之所本。王平感慨,书中的记载,堪称一幅生动的宋代百姓饮食图鉴。

中国最早的菜谱可追溯至南北朝时期的《食珍录》,由南齐虞宗所著,记载了六朝时期帝王家珍贵的烹饪技艺。由北魏崔浩撰写的《食经》,也属于同一时期的菜谱。《食经》原书九卷,约在宋初亡佚,现今只有《食经叙》传世。

在古代,受“君子远庖厨”观念影响,文人不太屑于写饮食内容。加之因为各种原因,不少与饮食相关的古籍早已散佚,即便有相关留存,也多是片言只语的记载。据此,浙江旅游发展研究中心饮食文化研究所所长何宏认为,《吴氏中馈录》可以算得上是中国现存最早的私房菜谱之一。

其实,《吴氏中馈录》的价值,远不止于一方餐桌与厨房,更重要的是,它为后人留下了格外珍贵的饮食史料和文化记忆。

翻阅这本书可发现,虽然菜肴的主料取材不稀奇,但其佐料品种甚多,既有具地域特色的糟、酱,还有来自全国各地的调料,甚至还有原产于越南、缅甸、泰国、印度尼西亚的进口调料,例如缩砂仁。由此,我们也可见南宋时期金华一带经贸之昌盛、百姓饮食之多样。

此外,《吴氏中馈录》中出现的“菘菜”“松毛”等宋代浦江方言至今沿用。如今浙中仍称腌白菜为“菘菜”,松树叶为“松毛”。

活着的语言,跨越800余年的时光,成为舌尖文化传承的见证。

奇女子

位于浦江县浦阳街道东街柏树里的理和堂,是浦江现存最古老的建筑之一。这里如今也是浦江县文化研究院的所在地。该院院长洪国荣向我们缓缓道来其中故事:“‘中馈’二字,出自《后汉书》,专指女子主持饮食之事。”

在洪国荣的家中,他翻开了一本泛黄的浦江吴氏族谱,并推断,吴氏是浦江前吴人。那么,为何断定吴氏就是前吴吴氏?

洪国荣的研究揭开了一角谜底。

据《浦江县志》记载,浦江宋代仅有前吴吴氏族群,另两族吴氏族群是明代才从外地迁居于此。另据《吴溪吴氏家乘》记载,前吴吴氏在南宋中期曾出现过两位在京城做官的族人。一是第十二世孙吴九璋,官居宋绍熙年间工部尚书;二是其子吴蛮声,宋授登仕郎秘书省校勘文字。父子同朝为官,为家中女子能够研究厨艺并具有一定文化提供了可能性。

在浦江坊间,也有不少关于吴氏的传说。相传,浦江前吴村有位人称吴师姐的厨娘身怀绝技,她曾赴杭州、南京等地献艺,赚了不少钱财,还给父母修建了厅堂和暖室。

然而,其中不少谜团依然存在。

浙中“百县千碗”美食研究院院长、金华职业技术大学教授刘根华就提出了耐人寻味的问题。比如,古代女厨界为何只有吴氏留下详细菜谱?

也许,正是因为各种谜团的存在,才让吴氏的形象愈发神秘和鲜活。

而今,这位南宋女厨的故事也被重新唤醒。去年出版的古代题材小说《司宫令》走红网络,今年已完成剧本改编,计划开拍同名古装电视剧。这部剧正是以《吴氏中馈录》的作者为原型,讲述少女吴蒖蒖凭借厨艺逆袭成为宋朝女官“司宫令”的故事。

从菜谱,到宋宴,再到荧屏,《吴氏中馈录》成为了可以继续“生长”的文化IP。如今,《吴氏中馈录》活化利用项目,已分别列入省级宋韵文化工程项目和省级文化基因激活工程项目。

秋日的理和堂内,阳光斜照在桌面上,各种版本的《吴氏中馈录》依序排开,静静陈列在展柜。

这些珍贵的文献,正等着更多人揭开它们隐藏的故事,而这位南宋“美食博主”的私房菜谱,亦在等待更多人一同品味,共享那段时光里的舌尖记忆。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。