浙江在线10月21日讯(记者 胡静漪 通讯员 李筱盼 张正华)今年是“十四五”收官之年,也是绿水青山就是金山银山理念提出20年。

绿色,正深度重塑城乡面貌与我们的生活:举步即达的公园绿道、低碳环保的出行选择、崇尚循环的消费风尚、悠然回归的飞鸟游鱼……共同构成人与自然和谐共生的图景。

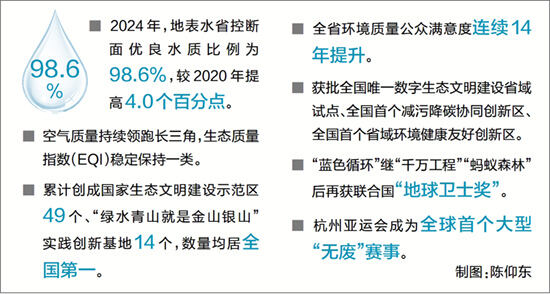

五年间,浙江建成全国首个生态省,“蓝色循环”继“千万工程”“蚂蚁森林”后再次荣膺联合国地球卫士奖;到2025年,浙江生态环境公众满意度连续14年提升。今年9月,省委、省政府作出加快建设高水平生态省战略部署,提出“三优化一提升”,美丽浙江建设再上新台阶。

守护绿水青山

龙游县龙洲街道官潭村,灵山江畔的稻田咖啡馆小有名气。“以前我在上海从事旅游业,回家乡后发现灵山江的水变美了、岸边步道和民宿配套都齐了,当即决定留下创业。”咖啡馆业主彭远飞告诉记者。

灵山江是龙游的母亲河,从“五水共治”到“美丽河湖”建设,再到2022年入选全国首批幸福河湖试点河道,水生态改善带来的红利不断惠及百姓。近些年,流域两岸的漂流、攀岩、赛龙舟项目引客不断,新增坊间民宿、农家乐103家;依托好山好水,“灵山豆腐”“庙下米酒”“一米鱼池”等特色产业发展壮大。“我们还建成20余处亲水节点,15分钟‘亲水圈’覆盖全流域。”龙游县林业水利局相关负责人说。

江南水乡浙江,以治水绘就生态画卷。2020年以来,全省建成幸福母亲河65条、“15分钟亲水圈”覆盖率达88%,农村生活污水治理行政村覆盖率达96.32%,太湖、千岛湖、钱塘江等主要湖库和重点流域加强风险管控……2024年,地表水省控断面优良水质比例为98.6%,较2020年提高4.0个百分点,近岸海域优良率已连续4年创历史最佳水平。

良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。

五年间,浙江统筹推进碧水、蓝天、净土和清废保卫战:全域深化“污水零直排区”建设,率先开展空气质量持续改善攻坚行动,率先推进全域“无废城市”建设,实施重点海域综合治理攻坚,生态环境质量保持长三角领先;

建成8个国家级美丽河湖和5个国家级美丽海湾,数量均居全国前列。

治理不局限于单一要素,还要打通生态脉络。浙江着力构建从山顶到海洋的保护治理大格局,坚持山水林田湖草沙一体化保护。

如今,生态系统更完整,钱江源山水工程入选世界自然保护联盟基于自然的解决方案典型案例,瓯江源山水工程荣获联合国生态恢复旗舰项目;生物多样性更丰富,实施八大水系及近岸海域生态修复和生物多样性保护行动,中华凤头燕鸥、朱鹮等珍稀濒危物种重现浙江大地。

截至目前,浙江累计创成国家生态文明建设示范区49个、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地14个,均居全国第一。生态筑基,正在为浙江高质量发展积蓄丰厚的“绿色财富”。

转变发展方式

今年迎峰度夏期间,白鹤滩—浙江特高压直流输电线路送来超100亿度水电,有力保障浙江用电高峰期的电力供应。

浙江是用能大省、资源小省,三分之一的电力电量由外省支援。随着特高压工程投产,来自宁夏的风电光伏、四川的水电、福建的核电源源不断地送入浙江,今年还新增开辟黑龙江和青海的绿电输送线路,积极增购三峡水电,进一步提升全省绿电比例。

化石能源是生产生活碳排放的重要来源,五年来,浙江的能源产销加速转“绿”,能源结构持续优化——

全省推进绿色低碳发展和能源保供稳价工程,提前完成“风光倍增计划”。国网浙江电力数据显示,截至今年9月,省内光伏装机达6105万千瓦、风电装机达650.3万千瓦;五年内新增清洁能源装机5782.1万千瓦,占新增装机比重为78.5%;非化石能源消费占比达25.18%,煤炭消费占比降至41.8%。

交通领域的低碳转型,不仅是车的清洁改造,更是“运”的系统变革。五年来,浙江交通动脉同步变畅,低碳转型成效显著——

有序推进新能源充电基础设施及加氢站布局建设,全面实施重型柴油(燃气)车国六标准,累计淘汰老旧柴油货车31.5万辆,基本淘汰国三柴油货车。推进大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”,构建“四纵四横多联”货运铁路网络,深化绿色城市配送示范工程。

新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动,推动传统产业焕新升级、绿色低碳产业加快发展。五年来,浙江产业结构更具“含绿量”“含金量”——

“治旧”,深化“亩均论英雄”改革,实施亩均效益领跑者行动,严禁新增水泥、钢铁等行业产能,帮扶提升高耗低效企业3万余家。浙江实现单位工业增加值能耗持续下降。

“纳新”,培育壮大新一代信息技术、高端装备、新能源、新材料等新兴产业,2024年数字经济核心产业增加值突破1万亿元,占全省GDP比重达12.3%。浙江实现战略性新兴产业、高技术制造业增加值占规上工业比重“两个提升”。

围绕能源、交通、产业三大核心领域协同增效,浙江不断擦亮绿色的发展底色,让高质量发展与高水平保护互为支撑、同频共振。

创新绿色机制

去年3月,全国首个跨省共建的“蓝碳”生态碳账户在象山县发布,并达成全省首例“蓝碳+产权+司法”交易。

据初步估算,象山的盐沼生态系统碳汇量达10.28万吨/年,以坛紫菜、海带为主的大型藻类养殖碳汇量约2.17万吨/年,以牡蛎为主的贝类养殖碳汇量约3.22万吨/年,如何发挥生态资源优势?

除生态碳账户和司法生态补偿类交易之外,象山还逐步建立起全县蓝碳平台,由国企统筹经营全县蓝碳交易。通过持续深化“海上两山合作社”改革,象山健全海洋碳汇和碳排放权的交易机制和制度体系,打通“生态资源—有价资产—绿色资本”的转化路径。

这些年,浙江立足山海资源禀赋,率先探索生态产品价值实现机制:发布全国首部省级GEP(生态系统生产总值)核算标准,开发“生态信用贷”“取水贷”等绿色金融产品;搭建“两山合作社”,积极推进竹林碳汇交易、海洋蓝碳交易等试点。

创新生态文明体制机制,是提升生态环境治理能力的关键。“十四五”以来,浙江坚持激励和约束相结合,构建现代环境治理体系。

约束,就是用法规、标准、责任划边框、定标尺。比如,迭代环境功能区划、“三线一单”等生态环境分区管控制度,严格新改扩建项目准入管理。

激励,就是用政策、科技、市场重引导、强支撑。比如,完善绿色发展财政奖补、多元化投融资等政策,迭代省内流域横向生态保护补偿机制。

五年间,全省上下激发出企业、社会组织和群众参与生态文明建设的积极性和创造性。

在各地,环保基础设施有序向公众开放,“蚂蚁森林”“善水基金”等社会环保公益项目陆续涌现;在国际舞台,“绿色亚运”“无废亚运”成为杭州亚运会的鲜明标识,湖州市被授予生态文明国际合作示范区,嘉兴、绍兴、丽水等地荣获“生物多样性魅力城市”称号……

天更蓝、水更清,生态文明的制度之网越织越密、绿色低碳发展的动能日益强劲,浙江生态文明建设已绘就一幅绚丽画卷。站在新的起点,浙江将向着更高水平的生态省建设迈进,让绿色成为发展最动人的色彩。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。