智能平台自动识别西湖景区区域人员密度。

民警将仿生机器鱼放入西湖监测水中异常。

浙江在线11月13日讯(记者 王逸群 汪子芳)西湖碧波间,仿生机器鱼自由穿梭,在水中监测异常;景区上空,搭载AI人流分析系统的无人机巡航,区域人员密度达饱和阈值,便自动播报分流指令;灵隐寺路口,交警佩戴AI智能眼镜“抬眸一扫”,预约车辆核验时间从十几秒压缩至2至3秒……连日来,浙江公安多款“黑科技”装备火出圈,成为守护群众平安的“硬核力量”。科幻电影中的未来警察正逐渐走进现实。

今年,省公安厅推出《浙江公安机关“人工智能+”行动计划(2025)版》,近日又开放共享“十大应用场景”,包括智能机器人应用、无人机新技术应用等场景。各地公安积极探索,打造出一批灵活高效的AI智能装备和应用场景。

依靠科技赋能,浙江公安深入践行以人民为中心理念,更好深入群众、深入一线,持续提升新质战斗力,不断将科技优势转化为服务群众、守护平安的新成效新作为。

人机共生

用算力引爆战力

杭州奥体中心体育场内,随着演唱会结束,散场人流如浪潮般缓缓移动。头顶上,3架无人机盘旋,化身“空中哨兵”值守安保一线。

无人机在杭州奥体中心上空巡逻。

安保中心指挥室内,无人机的热力感应功能将实时人流量转化为彩色色块回传。片刻后,西侧地铁口通道色块由白转红,意味着此处人流骤增。

“西侧增派警力,调整动线!”指令刚下,现场民警即刻按预案拉起临时通道。在民警引导下,观众通行很快恢复顺畅,大屏色块重新变回白色。

“大莲花举办第一场演唱会时,我们一直疏散到半夜才结束,现在散场半小时左右就能完成。”赵俊强是滨江巡特警大队的一名民警,见证了科技带来的改变。AI无人机投用后,成为大型活动散场疏导的得力助手。

本版图片均由受访者提供

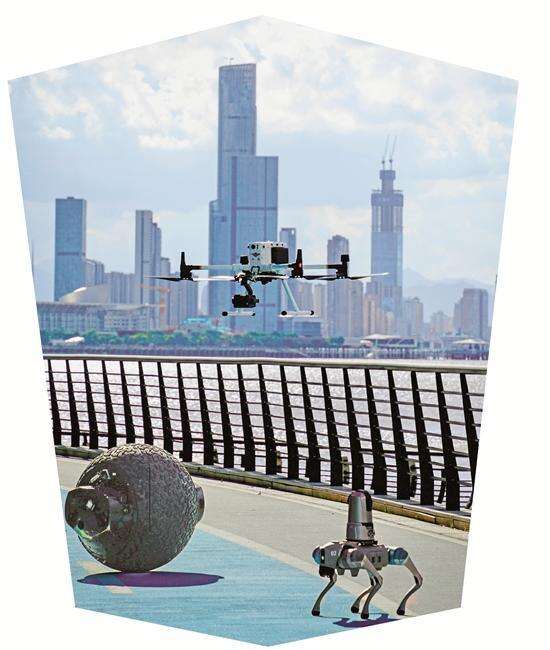

值得一提的是,滨江公安还有一支由无人机、无人车、机器人等装备组成的“滨江机警”战队。这些成员可通过自组网技术形成机器人警务集群,组队应对复杂任务。以算法和机器人互为支撑的新型警务助手,已经深度融入民警工作日常。

随着新型犯罪越来越多,公安装备与警务模式也不断迭代升级。以前,民警办案靠挨家挨户摸线索。当时寻人凭借“人海战术”,大型活动安保也多依靠对讲机完成。

大数据时代,浙江公安从“人海战术”过渡到“专业+机制+大数据”的新型警务模式。依托“浙警智治”平台,各警种打破壁垒、汇聚数据,用算法精准碰撞出新线索。

而随着人工智能浪潮的席卷,治理手段又迎来新一轮升级。在浙江,人与AI的协同,不是简单的“人操作机器”,而是进入“人机共生”新阶段——

警务AI眼镜,集成5G通信、边缘计算和混合现实技术,能让警员随时调取全域监控画面,通过无人机将高空俯视视角叠加到现实场景;

智能执法平台,自动识别报案类别、智能转写笔录、自动生成审核重点。AI大模型赋能,告别了传统办案民警一字一句记笔录的模式,接报案、案件审核效率提高30%;

“我要补办户口本,网上能办吗?”近日,杭州市民林先生在微信上向数字警察“警小爱”提问。短短几秒后,他不仅在手机上得到了肯定答复,还收到相关的导办视频和链接。

“去年开始,我们组建了400余人的AI训练团队,给‘警小爱’投喂了10年政策文件和20万条群众真实咨询记录,持续训练打磨知识库。”杭州市公安局基层基础管理支队副支队长伍洲介绍,“警小爱”24小时不间断工作,还能同时执行多个任务。

“未来战警”上岗,在节省警力的同时,也提升了治理效果。“有了AI助手,社区民警可以节约60%的时间。”省公安厅新质战斗力专班相关负责人做了对比,人力解放后,可以将更多精力投入到案件侦破、矛盾化解、社区防控等核心职能上。“让更多群众真切感受到‘警察就在身边,平安就在眼前’。”

AI赋能

从事后处置到事前算赢

“到底是哪个视频?”深耕一线20余年的萧山民警王京智,敏锐察觉到同事的普遍困扰。

每次结束任务,民警都及时关联上传执法记录仪数据。不过由于数据缺乏实时关联互通,后续开展警情核查、案件排查时,他们不得不逐帧回看海量视频片段、逐一确认,耗时费力。

这一困惑背后,折射出基层警务的普遍难题:不同维度的信息壁垒,导致基层民警及时获取有效信息难度大,不仅影响执法办案效率,部分警情处置也会出现滞后现象。

萧山“执法音视频记录仪智能柜”投用。

不久前,王京智牵头研发的“执法音视频记录仪智能柜”在萧山投用。这款智能柜不仅能自动匹配警员与设备、归集上传设备数据,更能分析识别可疑人员并推送预警。全区民警从设备领取绑定,到归还、上传、存档,全流程由大数据自动调度,所有操作均在同一平台闭环完成。

“以往部门、警种间数据存在孤岛和信息传递不畅等问题,导致一线处警民警无法及时获得大数据赋能支撑,影响对疑难复杂警情的风险预判和应对处置能力。”湖州市公安局情报指挥中心负责人有同样感受。今年,湖州试点省公安厅“智慧110”,即一套智能化接处警系统,通过多警种协同、数据赋能和科技手段,“智慧110”实现警情处置、执法监督等全流程智能化支撑。

“就像一个中枢系统。”该负责人打了个比方,对警情有关联的信息,系统第一时间智算推送,把精准的警情画像送达民警移动警务端。民警在出警途中,就能掌握各类关键信息。

不久前,长兴县公安局城东派出所接到报警:辖区内刘先生停放在地下车库的车后挡风玻璃被人砸坏,车内香烟和现金等被盗。接警后,民警赶到现场,立即通过系统平台发起警情协同。恰好有多名群众报警称遇到类似警情,“智慧110”将分散在各区域的类似警情整合,迅速分析确认几起砸车盗窃案为同一伙嫌疑人所为,果断将相关案情合并侦查。这时嫌疑人逃窜至外省,长兴县公安局通过“智慧110”及跨省警务协作机制,联动外地警方启动跨省抓捕。在多方力量协助下,案发当日上午10时许,警方就成功将犯罪嫌疑人吴某等人抓获,此时距接到刘先生报警仅过去3小时。

“以往这种情况要层层协调审批,往往耗时三五天。如今技术打破了部门间的壁垒,让不同警种数据资源整合。基层有需要,能够更快得到来自上级的支撑。”办案民警感慨道。

省公安厅相关负责人认为,人工智能赋能公安机关新质战斗力,内在逻辑是把大模型“认知超能力”转化为公安机关的新质战斗力,在人工智能与人类智慧的协同中,实现公共安全治理从“事后处置”到“事前算赢”的转变。

台州椒江公安自主研发的一款反诈预警工具,就成功阻拦了一起电诈事件。此前,台州市民陈先生在网上收到信息,对方让其寄出价值10多万元的黄金。反诈预警工具将大数据、人工智能等前沿技术与反诈工作深度融合,成功避免了陈先生财产损失。

“过去筛查海量网络数据,民警像大海捞针,既耗时又易错失战机。现在这套系统能同步‘解读’文字、图片、位置、资金流水等信息,自动关联碰撞,10分钟就能处理16万条聊天记录,精准锁定数千个风险目标。”台州市公安局椒江分局刑侦大队大队长周宇介绍,这款预警工具破解了海量数据梳理难、关联分析效率低的痛点,成为反诈“利器”。

开放场景

让创新紧贴实战需求

作为人工智能的“燃料”,数据的真实性与质量直接决定技术落地的深度。好的技术转化落地,也需要具有应用效能的平台。

“浙江在数字化与智能化应用领域始终走在全国前列。”省公安厅新质战斗力专班相关负责人表示,警务场景逐步开放,数据得以在安全框架内加速流动,精准赋能实战,也为浙江人工智能产业注入发展动能。

事实证明,公安的开放场景广受欢迎。

温州鹿城区公安分局特巡警大队的无人机具。

今年,温州公安特殊队员——“球警官”,因独特外形和灵活反应能力火遍大江南北。作为“球警官”的研发设计者,逻腾科技创始人、浙江大学控制科学与工程学院副教授王酉表示:“公安独有的实战场景是我们实现产业化的重要途径。”

2024年下半年,鹿城警方在展会上发现了王酉团队的智能机器人,双方一拍即合,决定开发警务应用。“我们在研发过程中发现,球形机器人具备极强的恶劣环境适应性,可高效完成巡逻、侦测、救援、抓捕等多元任务。”王酉介绍,这些实验成果让设备在机场、油田、码头等更广泛场景得到推广应用。

有了基础,今年7月底,研发团队在“球警官”用于反恐处突危险场景的基础上,又调试推出迷你版“球警官”,未来将在学校、医院以及人流量密集区域,承担巡逻防控相关工作。

一线执法中,民警有哪些迫切需要的创新应用?企业的技术优势又该如何精准对接警务需求?产学研转化的核心,始终离不开“供需精准匹配”。

连接两端的,正是浙江公安大脑实验室的需求清单。“实验室就像‘翻译官’,把民警的痛点变成企业可落地的技术指标,又把研发成果转化为实战可用的警务装备。”省公安厅科技研究所副所长郑挺指着实验室墙上的合作成果介绍,“例如智能分析系统,既助力民警成功侦破多起案件,也为合作企业促成了专利申报,真正实现警企双赢。”

在派出所蹲点调研时,郑挺曾听到一线民警吐槽:“不同品牌的监控设备后台互不兼容,排查线索得逐个点开不同系统翻找。”

他第一时间联动实验室与本地科技企业,牵头组建攻关组专项研发兼容插件。历经3个多月攻坚,搭载新插件的系统成功上线,不仅实现各类监控设备的全面兼容,还能自动完成信息汇集与数据碰撞。原本需耗时3小时的视频排查工作,如今仅需10分钟就能完成,效率大幅提升。

创新的同时,有人提出疑问:日常执法采集的个人信息、监控画面,会不会泄露?

“合规与隐私保护的关键,就是‘数据不出域’。”省公安厅科技研究所副所长靳加彬解释,所有公安数据都存储在加密的专属内网。外部协作人员只能提出诉求,由民警进行访问查询,最终数据脱敏后制作成产品,在指定安全区域内使用。“每一次访问、每一步操作,全程留痕可追溯,不会产生数据泄露问题。”

协作机制持续健全。省公安厅新质战斗力专班相关负责人告诉记者,为打造公安通用、民警常用的“爆款”产品,省公安厅与多家科技创新头部企业,以及中国人民公安大学、浙大、之江实验室等高校院所合作。去年以来,全省公安机关已上报新技术装备应用项目180余个。

当人工智能技术持续渗透智能警务装备,在决策辅助、政务服务、城市治理等核心场景深度发挥效能时,我们会遇到越来越多的未来警察。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。