你身边有“嘴上说着无所谓,背地里偷偷努力”的人吗?

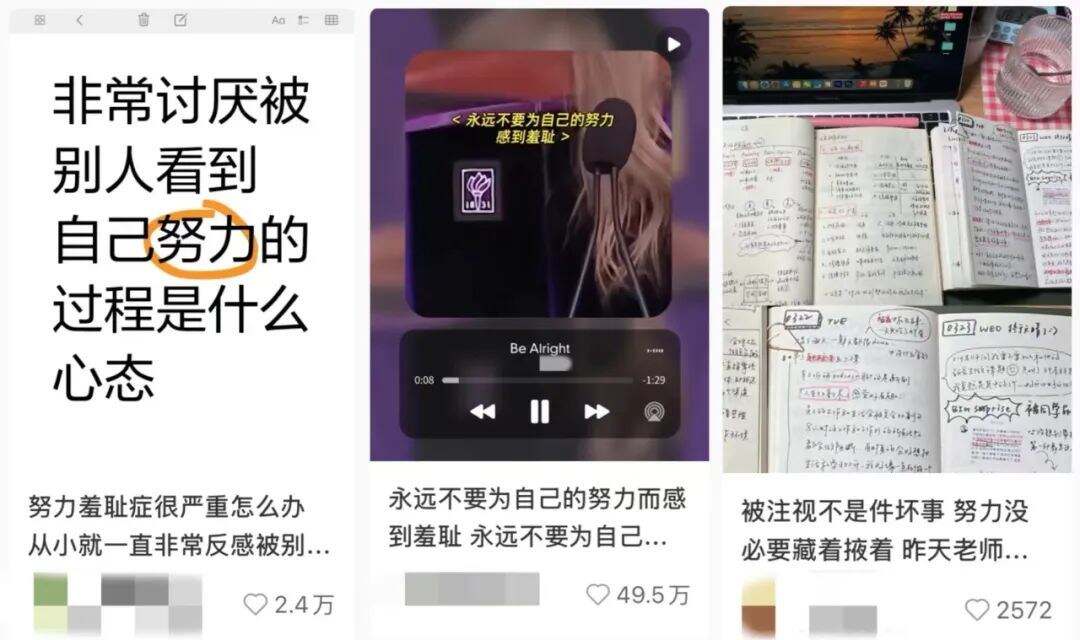

前段时间,“努力羞耻症”这个词再度进入人们的视野,看似老生常谈的话题,却戳中了一些人的软肋和痛点。在“努力羞耻症很严重怎么办”等热搜话题下,可以找到很多“假装不努力”的证据:

有人上课坐前排认真记笔记,却要自嘲“装装样子”;有人周末加班发朋友圈,赶紧补一句“被迫营业”;有人提前三天完成了项目,却要在公司晨会上假装是临时抱佛脚的结果。

有人假装很努力,有人却拼命假装不努力,今天我们来说说后者:明明努力是件值得骄傲的事,为何反而让人羞于承认?

网友对“努力羞耻症”的感受 图源:社交平台截图

一

有的年轻人怕被说“卷”,有的中年人怕被说“拼”,有的老年人怕被说“不服老”……不知从何时起,“努力羞耻症”正在成为一种跨越年龄与圈层的“默契”。一些人宁愿费尽心思地“装松弛”,也不愿让人看到自己真实的努力。

在学校里,有学生为了避免被同学嘲笑为“书呆子”,佯装吊儿郎当的模样:中学生在考试前说自己没复习,大学生把熬夜刷题说成“随便看看”,考研人组建“摆烂学习群”却积极共享着专业笔记。在职场上,打工人为了防止被同事“排挤”,则故意表现得懒散:或是刻意隐藏加班行为,或是在老板发起的群聊中保持沉默,生怕自己的努力被解读为“内卷”,就连在健身房遇到熟人,也会下意识脱口而出“我就是来拍照的”。这种“反内卷式表演”甚至演变成了一种“新型内卷”——比谁更能云淡风轻,比谁更显得毫不费力。

社交媒体更是渲染放大了这种症状。网络平台上,人们总是更倾向于展示轻松、成功的一面,而隐藏背后的努力和艰辛。当家长群聊起谁家有个没用功就能考出好成绩的“天才少年”,当朋友圈被海岛度假、米其林打卡的画面刷屏,呈现出的永远是举重若轻的成功。这种“去过程化”的展示让人产生一种错觉:他人似乎都在轻而易举地走向巅峰,唯有自己还在笨拙攀爬。

更令人担忧的是,“努力羞耻症”正在蔓延形成一种社会文化现象。如今的一些影视作品和网络段子中,松弛感满满的“天生好命”“爽文人生”人设似乎总是更受欢迎,相比之下,努力却可能被视作“不够聪明”或“缺乏天赋”的表现。更有甚者,大肆宣扬“有人生来就在罗马,有人生来就是牛马”的观念,将成功归属于那些天赋异禀或运气极佳的人,而努力仿佛成了“普通人”的无奈选择。

二

“努力羞耻症”就像一面镜子,照出了当代人在参与竞争与维持体面之间的纠结和挣扎。一些人看似“云淡风轻”的背后,实则是“疲心竭虑”,呈现出的是外在表现与内在心理之间的矛盾和反差。

比如,害怕沦为“无效内卷”的笑话。社会竞争压力的加剧让人们对努力产生了复杂的情绪。一方面,在“内卷”盛行的地方,努力未必能换来对等回报,反而可能成为别人“笑谈”的话题。于是,人们开始用“随便水水”来掩饰自己的付出,仿佛这样就能在失败时保住最后一点尊严。正如有人在社交平台上说的:“自己喜欢假装不努力,因为害怕努力之后,依然一无所成。”

另一方面,在资源有限的环境中,努力往往被视作一种“威胁”,因为它可能打破既有平衡,引发更激烈的竞争。既不甘心放弃又害怕成为“出头鸟”的人,只能用“佛系”“躺平”来伪装自己,用自嘲消解认真,用假装不在乎逃避他人的目光。

又如,想要藏起“拼命努力”的“野心”。当“小镇做题家”“内卷工具人”等标签将努力污名化,当“吃苦”被等同于“被剥削”、“拼搏”被解读为“不懂享受生活”时,努力反而成了一种不合时宜的行为。这也让一些人开始热衷于展示轻松、成功的一面。手机上点赞“松弛感人生”的鸡汤,现实中却在为升职加薪熬夜“爆肝”;一边转发“拒绝内耗”的语录,一边却在偷偷报名技能培训班,私下里拼命生长,然后假装轻松地惊艳所有人。

再如,被迫戴上“融洽合群”的面具。很多人渴望融入群体。当职场流行“带薪摸鱼”,朋友圈盛行“慵懒周末九宫格”,承认努力就像主动站到了群体的对立面。为了避免被排斥,一些人选择隐藏自己的努力,将之作为一种自我保护的手段。而一旦“假装不努力”演变成一种群体默契,那些埋头赶路的人反倒会成为“异类”。于是,越努力的人,越要表演得不努力,这种从众式的“表演性松弛”在悄然中成为一种潮流。

三

羞耻的背后,或许是对努力本身有误解。我们总以为努力是为了迎合外界的标准,却忘了它首先是一种自我成全。重新校准努力的意义,那些被羞耻感禁锢的能量才能获得真正的释放。

成功不该只有一种模样,所有努力都值得被尊重。如今,一些学校试行用“进步奖”等取代“三好学生”,有的公司取消“加班排行榜”增设“创新提案奖”,这些改变传递了一个明确信号:成功可以有很多形式,它并非只有站在聚光灯下的那一刻,也可以是那些平凡但发奋的日复一日的坚持。

我们大可不必一味追求所谓的“上岸”“暴富”,这些并非衡量人生成败的唯一标准。就像登山,有人追求登顶的快感,有人享受沿途的风景,重要的是找到属于自己的节奏和意义。如果社会可以接纳更多“努力但普通”的人生样本,每份努力和耕耘都能被看见和温柔对待,“努力”二字自会褪去羞耻烙印,重获直抵人心的力量。

1月1日,在青海门源,登山爱好者攀登岗什卡雪峰 图源:新华社

大大方方为“野心”买单,远比佯装的“伪松弛”更动人。当“毫不费力的优秀”成为一种流行叙事,我们更需要清醒:承认努力并不丢人,假装不想要,比努力后失败更要不得。

努力的本质不是“必胜”,而是“成长”。承认努力过程中的挣扎与笨拙,反而能无所畏惧地放下羞耻感。就像运动博主敢晒暴汗素颜照,刻苦学习的人大方公开错题本,这些也许“狼狈”却无比真实的成长痕迹,远比精致的成功叙事更有说服力。那些为“野心”和梦想流汗的瞬间,才是真正闪着光的成长勋章。

不再因他人眼光调整努力值,世界自会为你亮起绿灯。马拉松选手不会因为观众喝倒彩就停下脚步,因为他们清楚对手只有自己。我们常常把太多精力浪费在揣测他人想法上,却忽视了自身真正想要什么。越想活在别人的期待里,越容易失去自己的独特性。一棵树不会因为路人的评价而改变生长的方向,它只需要阳光、雨露和适合自己的土壤。人生的最终算法,是找到实现自我的专属轨道。当我们不再为他人的眼光而活,或许世界就会为我们打开新的可能。

任何时候,努力都是一种值得鼓励和肯定的行为。真正可贵的,从来不是社会量产的“成功标本”,而是每个人在各自场域里真实绽放的生命力。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。