移动互联网时代,曾经贴电线杆的“膏药”小广告、卖保健品的电视广告,换个妆摇身一变,就走进了短视频和社交平台。不少网友调侃,如今网上“遍地都是神医,一搜全是绝症”,诸如“医院不让说,今天我破例公开”“已经帮助成千上万名患者”“我是中医第五代传承人,今天我作了一个违背祖宗的决定”的话术颇有吸引力,很容易让人被骗。

诚然,许多真正的好医生在做着纯科普的公益事业,为广大患者打消了疑虑,找到了看病的真路子,特别是造福了一些罕见病和疑难杂症患者。但也有一众网红医生看似搞公益科普,实则满脑子都是如何“搞钱”,利用了老百姓不懂医、看病急的焦虑和迫切,假科普之名违规导医导诊,敛财牟利。

他们有的渲染焦虑,用情绪的“旋涡”混淆视听。利用患者的焦虑让患者着急,在恐慌中停止思考,被迫盲从。宣传养生方法,动辄“再不这样做,你的身体将不堪重负”;聊起排毒,张口就是“肠道内竟藏有十多斤垃圾”“手机辐射导致胎儿畸形”,焦虑之下,让人不小心就“上头”,从而“激情下单”。

有的虚构权威,用不存在的“背书”佐证自己。有的打出“哈佛教授最新发现”“XX研究院所研究表明”之类的说法,也有的堆砌晦涩术语或伪造科学名词,用诸如“量子能量水”“负离子纳米技术”等词制造“高深”假象。也有的看似一本正经科普,不提及具体产品,实则在评论区变相引导,假装不经意作出推荐,让一些人受到坑害。

有的搬出“患者”,用“成功案例”诱导受众。“曾经我近视800度,通过按摩穴位降到了100度”“泡药浴半年,皮炎痊愈了”“走了这么多弯路,终于在X医生这里找到希望”……“患者”现身说法分享体验,杜撰的故事、夸大的疗效,误导公众花高价咨询问诊或购买产品。

网红医疗专家们侃侃而谈,打着“科学”的名号言之凿凿,背后念的仍是“生意经”“流量经”,花招之下,令普通人难以招架。

当“白大褂”变成“生意人”,老百姓在“病急乱投医”的情境中,就可能掉进“豁出去了,管他什么医,疗效试一试才知道”的陷阱。对个人来说,上了“网红医生”的当,花冤枉钱,白白耽误病情。对社会来说,如若不刹住“网红医生”的敛财乱象,长此以往,会破坏医疗公益科普事业,损伤医生整体形象,还会让本就存在一些信任危机的医患关系紧张起来。

斩断“网红医生”的敛财之道,治理难度不小,难就难在如何破解这些账号运营者布下的“迷魂阵”上。

有的账号细节满满,想识别真相,没那么简单。有些视频或帖子,并非令人嗤之以鼻的“一眼假”,而是用看似有明确说法的、合理的科普铺路,也有正规医院医生出面的一本正经,甚至有的医生还是主任医师级别。他们身着白大褂,身处正规诊室,用词经过专业术语精心包装,普通患者很难对他们保持高度警惕。

还有的一开始都挺好,取得了信任,就变了味儿。部分账号起号时并不带货,很正规,就是普通的医疗科普内容,粉丝逐渐积累起来,殊不知它走的是“放长线钓大鱼”的路子,粉丝量大了之后就露出了真面目,不经意间提到产品,潜移默化有所指向,渐渐抛出了“收割韭菜”的镰刀。

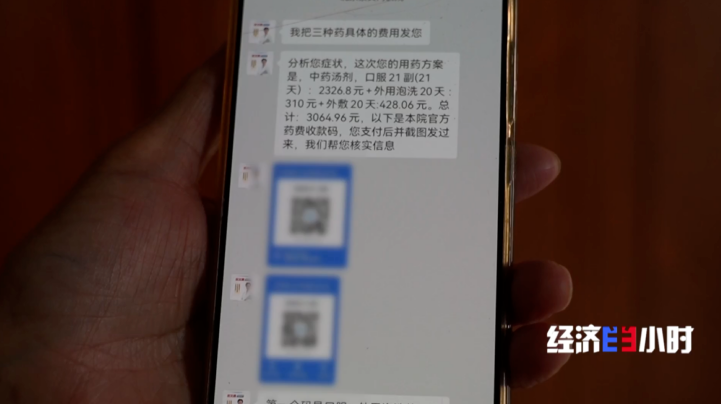

还有的“一身正气”,并不推销,而是用隐蔽手段引流。有的用“健康大讲堂”“杏林学堂”等形式积累受众之后,看似不卖东西,实则有“水军”点对点推送,评论区“加V加群”,在转入私域、脱离监管之后,开始大肆变现,令人防不胜防。

目的不纯的“网红医生”大行其道,还总有人深信不疑,其背后映射的是互联网问诊和健康知识科普的需求,也是就医难的民生实景。这一乱象的整治,这一“迷魂阵”的破解,还需各方面一道努力。

好科普还要“凭良心”。视频中的假医生需要被“清理”出医生队伍,而真医生也得要爱惜羽毛,珍视每一次发声的机会,加强医风医德建设,既然要做科普,就要做有良心的真科普,提供有行业权威的真见解,真正为人类健康事业出一份专业的力量。即便账号的日常运维打理无暇顾及,也要把准内容主线、守住职业操守。

“平台推手”不能是“幕后黑手”。平台应更严肃地承担社会责任,以技术力量加强审核、击穿伪装,揪出假冒医生,同时更全面准确地认证医生身份,对医疗内容创作者进行实名认证。浙江等地正在试点医疗机构官网与短视频平台数据互通,实时下架违规账号,建立黑名单,不失为一个有效探索。

对“花言巧语”多长个心眼。面对“网红医生”的“按头安利”,屏幕前的我们也不能被“唬住”,要仔细关注内容,看看是否有情节设计的痕迹,是否有利益导向夹杂其中。自己也得带动家人特别是老年人,多接受医疗防骗教育,看看情景案例,长点防人之心,学会识别“特效药”“真治愈”的骗术。

生命岂能儿戏。当公众的信息素养渐渐提升,正规医疗的渠道变得便捷通畅,商业平台更好发挥“把关人”的角色,就能从源头瓦解不良“网红医生”的生存空间,守护大家的健康,保护好咱们的“钱袋子”,也让医疗科普回到科学的轨道。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。