江南,是黛瓦白墙间飘散的炊烟,是运河舟楫摇碎的波光,是文人墨客笔下的“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”。提起江南,人们的脑海中总会浮现出秀美的山水、灿烂的文化和富庶的经济。

但你可知,江南这个理想栖居之地的温润诗意,并非与生俱来。将时间往前回溯五千多年,当时良渚古国的疆域与今日江南文化的核心区(环太湖流域)高度重合,其拥有的宏伟的水利系统、成熟的稻作农业和精湛的玉器工艺,为我们描绘了一个远古江南的模样。

今天是“杭州良渚日”,我们再次走近良渚,尝试探寻“何以江南”的文明密码。

水

江南因水而生,因水而兴。水,是江南的命脉,更是江南的灵魂。大禹治水三过家门而不入的故事广为流传,而良渚先民治水用水的故事比这还早了上千年。

在史前时期,江南也和现今一样多雨,洪涝和潮患频发,人们难以有效应对,只能“择高而居”。及至良渚时期,聪慧的先民创造了“草裹泥”筑坝技术,他们将芦苇、茅草等植物茎秆捆扎成束,包裹淤泥后层层堆砌,古老的堤坝与梯级坝群宛若巨龙盘卧,为良渚古城筑起了一道生命防线。

人扎下了根,生活就起了头。在良渚古城附近20多公里的茅山遗址,考古学家发现了规模达83亩的古稻田,其田埂笔直如线,沟渠呈“井”字形纵横分布,构成层级分明的灌溉网络和精密的水网系统。

良渚“堆墩筑城”的营城智慧,塑造了江南独特的人居模式,也处处体现着智慧与巧妙。他们先在选定区域挖沟取土,将淤泥堆筑成一个个人工土台,再在台上建造房屋。挖出的沟渠自然形成护城河与运输水道,整个古城通过8座水城门与外围水系连通。这种“房在墩上,舟行门前”的聚落格局,既避开了湿地潮患,又形成了便利的水运网络,其空间理念至今仍体现在江南水乡的村落布局中。

良渚的先民,以筑坝驯服洪水,用纵横沟渠引水灌田,在沼泽中堆墩建城,不仅让江南大地褪去蛮荒,更为其生长为“烟柳画桥,风帘翠幕”的锦绣江南,埋下了一颗颗文明的种子。

稻

江南“鱼米之乡”的美誉由来已久,江南人的饭桌上,总少不了一碗晶莹的白米饭。而这萦绕舌尖的清甜稻香,早在五千多年前的良渚大地就已氤氲弥漫。

说起江南的稻作,离不开万年前浦阳江畔的那一粒碳化稻米。在上山文化遗址中,考古学家发现了迄今世界上最早的碳化稻米,这粒“沉睡”万年的稻米,见证了江南先民从采集到农耕的伟大跨越。

而真正让江南稻作文明大放异彩的,是良渚时期的农业技术革新。良渚人改良的石犁堪称史前“黑科技”:他们将崧泽文化时期的小型石犁改进为分体式组合犁,通过多孔绑缚固定于犁架,实现连续翻耕,提升了生产效率。

假如你来到莫角山宫殿区附近,会看到这里有个巨型粮仓遗迹——池中寺遗址,从这里出土的近20万公斤的碳化稻谷,展示了良渚时期稻作农业的惊人规模与成熟度,以及江南作为“天下粮仓”的古老底气。

良渚先民的餐桌并不单调乏味。考古发掘揭示,良渚人的食谱其实很丰富。除了主粮水稻,他们饲养家猪提供稳定的肉源,狩猎野鹿补充了蛋白质,还广泛利用水网资源,渔猎捕捞,采集菱角、芡实、莲子等水生植物。这种“饭稻羹鱼”的生存模式精准契合了江南水乡的自然禀赋,成为后世江南饮食结构最核心、最稳定的特征。

想象一下,五千多年前的良渚人,捧着一碗新蒸的米饭,就着河鲜或水蔬——这与今日苏杭人家餐桌上的白饭配清蒸鱼、炒菱角或莼菜汤,何其相似!可以说,今日江南“苏湖熟,天下足”的盛景,其实早在几千年前就埋下伏笔。

此外,饮食的丰富、物产的丰饶,更催生了社会分工的细化。在良渚古城的手工作坊区,考古发现了专门的制玉、髹漆、石器和骨角器作坊等不同功能分区。可见,当时部分居民得以从繁重的农事中解脱,投身玉器制作、建筑营造等专业领域。正是这种专业化分工,让良渚文明进一步绽放出璀璨光芒。

玉

漫步江南,目之所及是粉墙黛瓦的温婉,是小桥流水的柔美,是吴侬软语的亲和。这份流淌在骨子里温润内秀的气质,也并不是凭空而来。

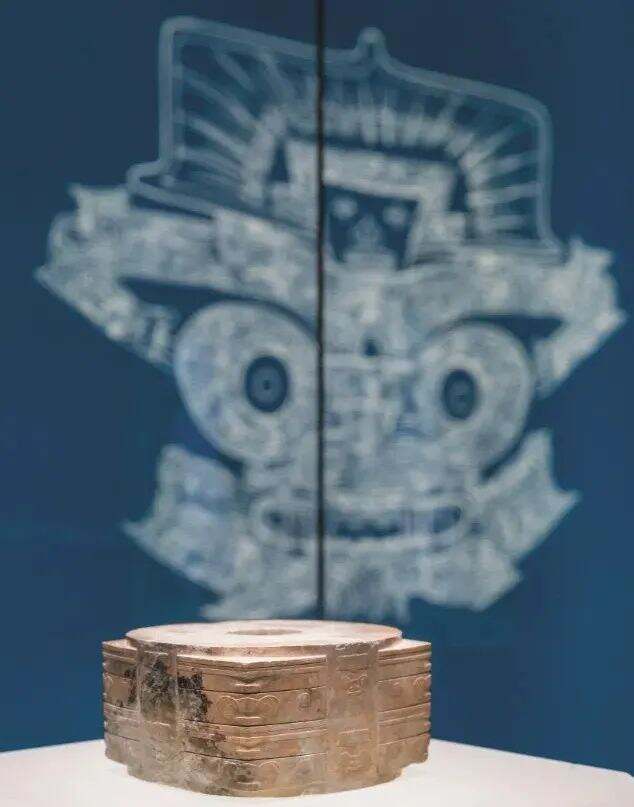

考古学家推测,良渚时期,在简陋的工坊里,当时的匠人们就弓着背,手握麻绳竹管、燧石刻刀,在坚逾钢铁的玉石上,以水滴石穿的耐心,成型、穿孔,刻画出流畅而神秘的线条。

而若要把粗粝的玉石化作精美的玉器,就必须花费更多心思。玉器之精妙,常常令人叹为观止,尤其是那象征神权与秩序的玉琮、玉璧、玉钺,其纹饰之精微,令人啧啧称奇。方寸之间,良渚神徽——那个头戴羽冠、双手扶膝、骑跨猛兽的神人形象,被刻画得繁复而清晰。其最细密的线条间隔仅约0.2毫米,比头发丝还细。这需要匠人拥有何等的专注力、稳定性和精确度?

可见,对于手里的一块块石头,他们不是在粗暴地征服,而是用时间、汗水和虔诚,与这天地精华进行一场无声的对话,“琢磨”其形,“温养”其魂。这绝非粗糙的蛮力,而是静水流深般的沉静内敛之力,是不放过任何一个细节的执着。这种精神气质,不正暗合了后世江南文人书画的工笔细描、园林建筑的咫尺乾坤,以及工艺美术的精雕细琢吗?

除了极致的外观之美,玉器更是在良渚社会扮演着核心角色。它们是沟通天地、祭祀神祇的礼器,是彰显身份、维系等级秩序的象征,是凝聚社会认同的精神纽带。对玉的珍视与崇拜,催生了一套基于“温润如玉”价值观的社会伦理。玉的“仁、义、智、勇、洁”等象征意义,潜移默化地塑造着早期社会的行为规范,构建了一种追求和谐、秩序、崇礼尚德的社会理想。这种对“秩序之美”“德性之润”的推崇,也为后世江南社会重文教、尚礼义的文化氛围搭建起框架。

分秒不停的时光长河,奔腾成为这片土地上的文明脉搏。良渚文明,绝不仅是江南大地上“存在过”的古老遗迹,它更像是一位江南早期的“设计师”和“奠基者”,那驯服水患的智慧、耕耘稻作的坚韧、雕琢美玉的匠心,早已作为“江南初印象”,化作江南文明的原始密码,在美丽洲渚上、烟雨楼台间代代相传、生生不息。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。