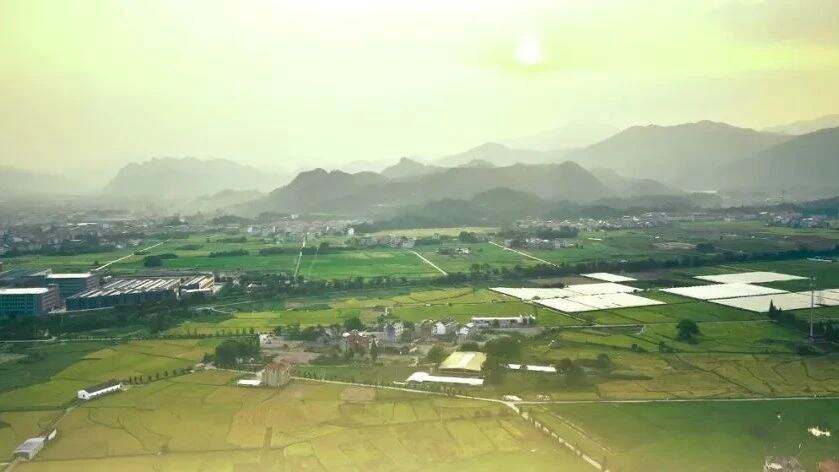

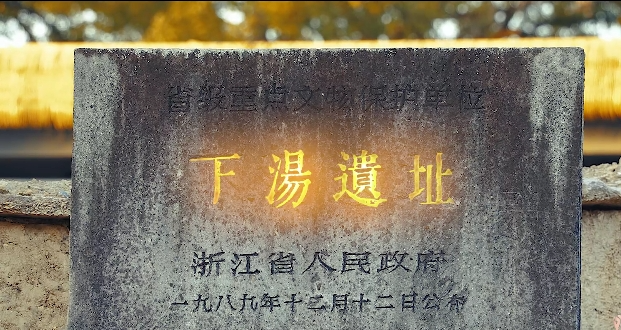

在浙江台州的仙居,有一处沉睡了万年的古文化遗址——下汤遗址,这是目前浙江省境内发现的最早的新石器时代遗址之一。

在先后多次考古发掘中,大量的陶器、石器、植物等遗存从这里出土。永安溪畔,先民们种稻、建房、烧陶的画面不断丰富。形形色色的陶器中,不仅“装”着先民的生存和温饱,更是他们对美好生活的追求。

一

上世纪七八十年代的仙居,取土造田兴起。1984年,横溪镇下汤村村民在村东北角一高墩上取土,一挖下去,挖出了很多的陶片和石器。

不久后,听闻消息的浙江省文物普查队赶赴而来,确认这是一处新石器时代聚落遗址。于是,下汤遗址就这样出现在公众面前。

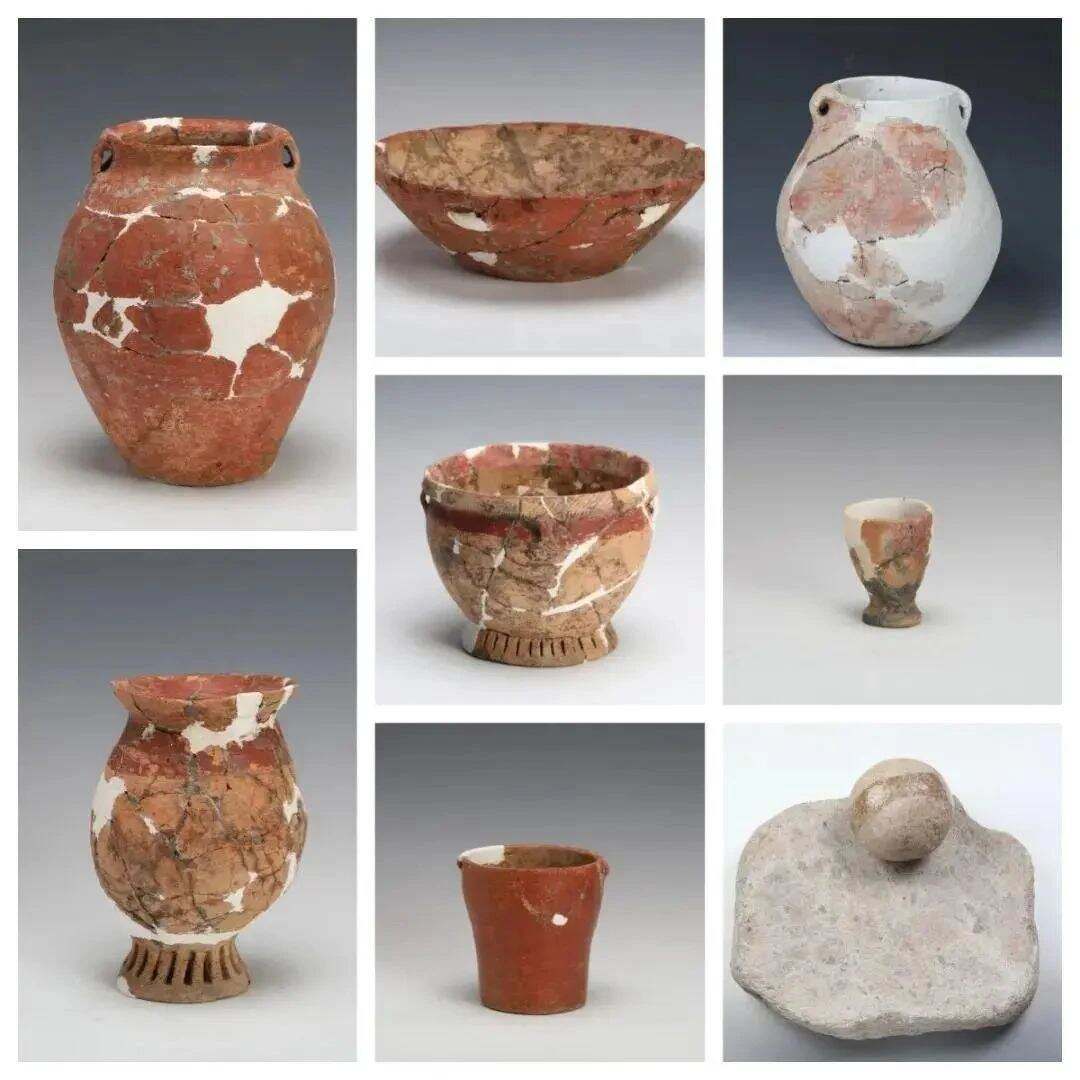

2001年和2015年,考古专家先后对下汤遗址进行了试掘和钻探,明确遗址分布范围有3万平方米,文化层厚度有2.5米。2018年,下汤遗址正式考古发掘至今,已出土陶杯、陶盘、陶壶、陶缸、大口盆、筒形罐、圈足罐、平底罐等各类陶器近400件,一跃成为出土陶器数量最多的上山文化遗址,也将下汤的时间标尺拉向了万年。

把所有陶器“集合”后看,不难发现,其大部分为泥质夹细砂红衣陶,花样主要被设计在口沿、颈部的位置,整体造型简约大气。比如,口部装饰有一组对称小耳的筒形罐,其样式为下汤“特产”,也称“下汤罐”,看上去精致典雅。

从已出土的文物来看,下汤先民不仅拥有成熟的制陶技术,更兼具较高的审美水平,从中还可读出一定的风俗特色。我们不妨穿越1万年,想象下汤人的生活——

吃饭用“陶”。下汤先民们围坐一圈,大口盆盛着一家人吃的食物,陶壶温着自酿的酒水,而大人端着陶杯细细品酌,孩子正捧着陶碗大口干饭。

祭祀敬“陶”。也许,在很多个充满特殊意义的日子里,下汤人相聚在聚落的土台、广场,或手捧陶器,或载歌载舞,虔诚地向上天祈祷,祈求风调雨顺、粮食丰收,庆祝平安幸福。

丧葬有“陶”。在告别日子里,他们在家园外围的人工土台上,为聚落最重要的伙伴举行隆重的葬礼,他们小心翼翼地将平底罐、圈足罐、大口盆等一件件陶器,摆放在逝者周围。

在遗址的中心台地、红烧土广场,考古人员清理出30多座器物坑,外围人工台地也发现了器物坑的分布。可见,陶器既是下汤先民日常生活中的“锅碗瓢盆”,也是“祭祀专属限定”。

二

“器物无声,观其有魂。”贯穿下汤先民生活始终的陶器,穿越时空诉说着他们对自然的敬畏、对生活的热爱。

万年前的“黑科技”。1万年前,捏塑法、泥片贴筑法等多种制陶工艺已被下汤先民熟练使用。比如,夹炭红衣陶堪称一种“黑科技”杰作。他们巧妙地将稻壳与黏土按照2:8的比例掺和,在制作材料上动脑筋,从而提升陶器的坚固度与耐用性。

有人可能会疑惑,稻壳哪里来的?这不得不说“驯化水稻”这一创举。在下汤遗址生土层,考古人员惊喜地发现了大量碳化稻谷遗存,距今1.5万—3万年。经科学检测,水稻驯化的比率高达75%。考古人员得出结论:下汤遗址完整留存了从稻作农业起源,到新石器晚期农业高度发达的整个历程,为研究稻作农业起源全过程提供了重要实证。

最早一抹“中国红”。下汤出土的陶器有着极明显的特点——“红彩”,有的陶身饰有红色颜料,有的则是通体红色,颇有一种将“红”用到极致的架势。其“红彩”的集大成者,便是“下汤罐”,因其罐体通红,让人爱不释手。还有“圈足罐”,折沿、圈足,口沿内外施红色彩带,口沿外侧安装横鋬耳并刻划斜线,圈足上镂孔,精致大方。

奇思妙想“趣生活”。山东博物馆一套战国时期的铜餐具,因59件餐具完美放进一个铜罐子,被称为餐具界超强“套娃”。这样的收纳技术,一万年以前的下汤先人强得可怕。比如一口直径、高度均为46CM的大陶缸,表面平平无奇,里面却放置了大口盆、罐、杯等15件形状、大小各异的陶器,不禁令人惊呼,“下汤人有点东西”。

更有趣的是,遗址中发现的最小陶杯口径只有3厘米,与大缸形成了强烈的视觉差。这个小杯子,器型同我们现在常使用的酒盅极为相似,但和其他盆盆罐罐相比,大小上则接近迷你,更像是下汤人把玩的“小手办”,其真正用途,我们已不得而知。

三

今年,下汤遗址入选了“2024年中国考古新发现(六大)”和“2024年度全国十大考古新发现”等两项中国考古界极具学术价值的评选。

目前,下汤遗址已发掘2250平方米,仅占遗址区面积的约十分之一,却展现出极为丰富的内容,包括水稻田、房址、器物坑、墓葬、沟渠、道路等。对此,专家认为,下汤遗址是目前我国已发掘的新石器时代早期遗址中聚落要素最为完备、结构最为清晰、内涵最为丰富的遗址之一,为进行我国南方早期稻作农业社会与北方早期旱作农业社会的比较提供了重要的样本。

在下汤遗址的一处探方,我们可以清晰地看到历时5000年的新石器时代的完整文化层:从下往上,依次为上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化四个阶段。令人惊喜的是,遗址上层还发现了商周、唐宋、明清等历史时期遗存。可见,人们在此生活了万年,炊烟从未中断。

浙江省文物考古研究所、下汤遗址发掘领队仲召兵在《下汤遗址——中国早期农业村落的样本》一文中写道:这样的史前遗址在全国具有唯一性,是中华万年文化史独立起源、连续发展的重要实证,也树立了区域文化发展的历史标杆。

有人说,“考古是我们观察历史的眼睛”,下汤发现的大量陶器,打破了我们对于“古人茹毛饮血”的传统印象,将他们精致诗意的生活带到我们眼前,从而触摸到那份最初的悸动——人类对美好生活的渴望,从未止息。

它叩问当下:在物质丰盈的时代,我们如何为生活注入更深沉的诗意,更好地打造幸福家园?这些古老的陶器,如同一面镜子,映照着我们仍在追寻的答案。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。