《黑神话:悟空》“硬控”全球玩家,给世界带去中华优秀传统文化的震撼;良渚文化化身“时尚IP”,文创美到next level;传承千年窑火的龙泉青瓷拥抱数字技术,加速扬帆出海……

常有网友感慨,文化与经济的交融互动是浙江给他们留下的印象。文化的厚重和经济的活力在之江大地相互激荡,汇聚成如钱江潮一般澎湃的文化产业。其实,这得益于20年前习近平同志在浙江工作期间亲自谋划、部署的文化产业促进工程。

那么,这项工程背后的思想脉络和实践逻辑是什么,20年来又促进了什么?

参加第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛的嘉宾在参观良渚博物院 图源:新华社

一

一个地方能发展,背后必定有动力。动力从何来?最深层的来源在于其文化底蕴,而文化的创造性转化、创新性发展,又能极大赋能经济,实现互促共进。

在《之江新语》中,习近平同志富有远见地提出用“文化经济”点亮浙江经济,并指出“文化经济”的本质在于文化与经济的融合发展。2005年,浙江加快建设文化大省,实施文化产业促进工程等“八项工程”,为浙江文化产业发展作出了前瞻性的顶层设计。

怎样运用产业来发展文化?如何找准突破口?浙江文化产业的这一路探索实践需要从细处观察。

20年前,浙江文化产业正处关键发展阶段,面临着“成长的烦恼”。比如,当时国内动漫市场大都为外国公司所占据。2005年,时任浙江省委书记习近平同志来到杭州一家卡通公司考察,听到企业负责人谈及“中国动漫只有行业,没有产业”的困惑时,语重心长地说,“动画不是用钱来衡量的。它能够为青少年提供健康的精神食粮”。

这为动漫产业发展廓清了迷雾,也就是说,包括动漫在内的文化产品“占领市场与占领阵地是一致的,社会效益与经济效益是一致的”。这些新论断引领浙江文化产业在实践中发生深刻变革。

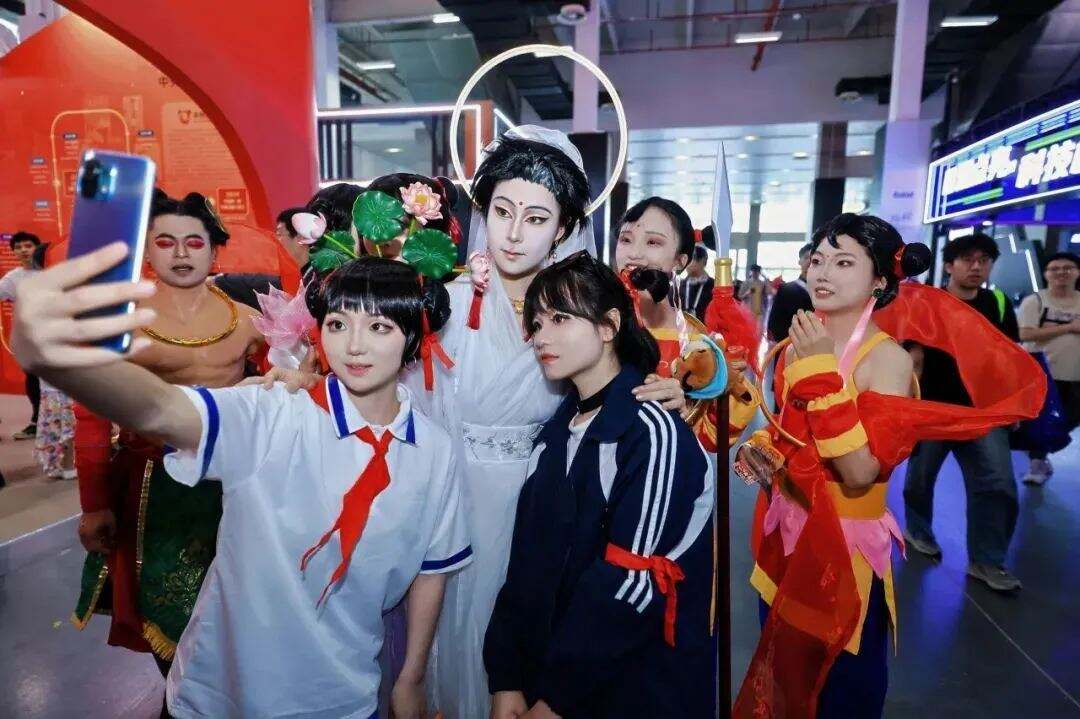

如今,中国国际动漫节已永久落户杭州,杭州作为“动漫之都”的美誉传遍全国。《哪吒之魔童闹海》《长安三万里》等火出圈的动画影视作品中,都有杭州动漫企业的影子。

突破文化产业发展中的体制瓶颈也是一个关键问题。习近平同志在浙江工作期间十分重视发挥民营经济的作用。他提出,要“进一步放开放活”,抢占文化产业发展的先机,大力发展民营文化企业。

文化产业发展的闸门被打开,一大批优秀的文化企业崭露头角。目前,浙江民营文化企业就有超过30万家,其中不乏创制杭州亚运会主火炬塔的大丰实业、推出《秦时明月》等经典动漫IP的玄机科技、用“千古情”主秀打造“演艺王国”的宋城演艺等领军企业。

可以说,浙江文化产业能够产生今日之蝶变,正是源于20年前播下的文化种子。在“八项工程”的战略引领下,浙江持续深耕文化产业促进工程,结出了硕果。

2025年第二十一届中国国际动漫节现场 图源:“中国国际动漫节”微信公众号

二

文化产业促进工程之所以成效斐然,关键在于久久为功。一揽子扶持政策,一系列文化体制改革组合拳,一批重大产业平台,在20年间不断落地,造就了浙江蔚为壮观的文化产业发展大潮。

新业态“带头”。科技加速推进,革新了文化产业的叙事形态。当古老文化接上数字翅膀,浙江以创新者的姿态不断拓展产业边界,数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等新业态方兴未艾,新型文化企业异军突起。

比如,浙江国家音乐产业基地萧山园区整合数字音乐资源,为音乐人提供了更广阔舞台,也探索出“音乐+”全产业链更多可能性。前身是浙江省电影公司胶片仓库的“M511光影汇”,为市民游客带来“光影+科技+艺术”文化体验的新场景。华策影视将影视作品推广至全球200多个国家和地区,并自研“有风”“国色”大模型,推动“影视+科技”融合。

文旅很“上头”。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。这些年来,浙江立足自身资源禀赋,串珠成链打造“四条诗路”“十大海岛公园”“十大名山公园”等,2024年全域旅游人数突破8.9亿人次。

昔日的荒山变身生态公园,古朴村落飘起咖啡香味,老旧厂房蜕变成艺术空间……那些曾经不起眼的角落,因文化与旅游的碰撞焕发新生,成为备受追捧的网红打卡地。更令人欣喜的是,浙江创成世界“最佳旅游乡村”3个,数量全国第一,越来越多的浙江农民搭上了旅游致富快车。可见,文旅融合绝非简单的加法,而是“以文塑旅、以旅彰文”的彼此成就。

“出海”好势头。网络文学IP影视、动漫化改编创下15亿元交易额,《藏海传》等浙产剧在190多个国家和地区掀起追剧热潮,浙江研发的短剧平台更成为2024年全球下载量冠军……今天的浙江文化产品正以“Z世代”喜爱的打开方式,让世界看见一个更年轻、更活力的中国。

这些以中华优秀传统文化为源泉的文化产品,凭借其独特的东方魅力为海外受众打开了一个新世界,反过来又带动了中华文化实现从“走出去”到“走进去”的跨越式传播。有数据显示,2024年浙江全省个人、文化和娱乐服务进出口额达44亿元,连续5年实现两位数增长,还有32家企业、9个项目入选2025—2026年度国家文化出口重点企业和重点项目。

浙产电视剧《藏海传》海外版海报 图源:“浙江文旅政务”微信公众号

三

20年来,浙江的“改革饭”越吃越香,“创新牌”越打越溜,推动文化及相关产业增加值占GDP比重从3.2%持续攀升至7.2%。这一实践带来了哪些深刻启示?

文化活水养经济大鱼。浙江走出了一条文化与经济同频共振的特色之路。一方面,文化深度融入产业,将“软实力”变为“硬支撑”,比如文旅融合撬动餐饮、住宿、零售等产业形成万亿级消费市场,而文化和农业这对CP一联手,浙江的乡村便成了流量担当,催生更多“文化+”的新模式,不断拓展产业边界,创造实实在在的经济价值。

另一方面,“真金白银”能为文化产业的规模化、高端化发展提供保障,像每年的文化产业发展专项资金就撬动了社会资本的踊跃跟进,带动之江文化产业带、横店影视文化产业集聚区等“文化航母”扬帆起航,推动文化产品从“够用”到“好用”,文化消费从“将就”到“讲究”,文化产业从“跟跑”到“领跑”。

抓住科技就是抓住未来。有人说,文化是源代码,科技是编译器。前者定义了文化产业的内核,后者决定其如何运行与传播。诸如大数据、云计算等“硬核科技”在文化领域中的应用和普及,不仅孵化出DeepSeek、宇树科技这样的“新物种”,也让传统文化产业有了“新面目”。比如,杭州良渚“长”出了一个数字文化社区,入驻的游戏动漫、影视传媒等企业营收达35亿元。

不过,文化和科技融合仍需打通“最后一公里”,才能更好实现从“物理相融”到“化学反应”的质变。比如,加快构建文化和科技融合创新发展机制、复合型人才培养机制;瞄准国际科技前沿,系统布局人工智能在传播、影视、文旅、智库等领域的深度应用;建设高能级融合平台,推动更深层次的相生相促,培育更多可复制的新业态、新模式、新场景。

涵养“热带雨林”式生态。文化产业促进工程的实践成果充分证明,构建产业发展生态体系至关重要。这将让平台成为资源枢纽、让企业成为创新主体、让产品成为价值载体、让品牌成为竞争利器,最终形成良性的产业发展循环。完善的产业生态犹如“热带雨林”,既能“滋养”出优质文化产品,又能促使文化产业焕发蓬勃生机与多样魅力。

比如,当前,以网文、网剧、网游为代表的文化“新三样”在海外走红,就得益于这一产业生态。像杭州艺创小镇,通过员工住房、就医等配套服务为入驻企业创造安心发展的环境,使得《黑神话:悟空》等优质作品得以潜心打磨、脱颖而出。

当然,浙江的文化产业不只有“过去”,更有鲜活的“现在”和充满想象的“未来”,一如这片土地上的故事常写常新,而最动人的章节,必定落在时代的潮头浪尖。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。