“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。”在南宋理学家朱熹的诗作中,要论知晓度高的,《观书有感》定能获得提名。

可以想见,一个300多平方米的池塘,池水清澈而平静,倒映着天上的云彩,池塘一角,荷花绽放,荷叶随风摇曳。如果能坐在池塘边垂钓、发呆,想必是许多人内心追求的闲逸了。

不过,《观书有感》写于何时何地并没有确切的记载,后人只能凭借一些历史遗迹加以揣摩。有学者认为,位于杭州淳安县的瀛山书院,便是朱熹写《观书有感》的地方。

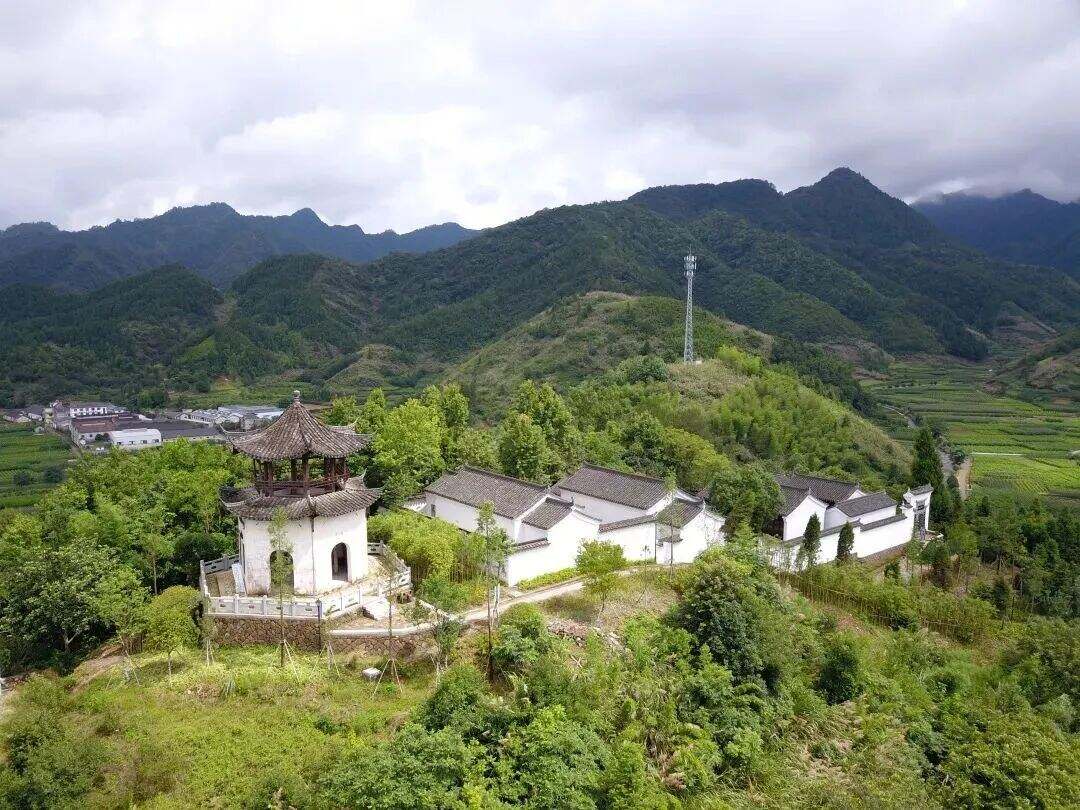

瀛山书院 图源:“淳安文艺”微信公众号

一

说起朱熹与瀛山书院的结缘,关键人物是遂安(今淳安)人詹仪之,也就是书院创建者的孙子。在共同朋友的介绍下,两人在临安(今杭州)认识。

同为读书人,同样钻研理学,他们自然不缺话题。此时的朱熹,正渴望在理学研究上有所突破。因此,在詹仪之邀请其来瀛山书院作客并讲学时,朱熹欣然应允。

瀛山书院建于山上,同时山脚下还开凿了一个方塘。进入书院前,需沿弯曲的山道前行。到书院后,从山上向下俯瞰,半亩方塘若隐若现。如今方塘边的得源亭内,还有一块清代年间的《观书有感》诗碑,碑上刻有“朱子访詹虚舟先生,游此观书有感而作”。

在瀛山书院,朱熹不仅结识了新朋友,还有张栻和吕祖谦两位好友相伴。书院环境幽静,草木幽深,是绝佳的治学之所。

从《严州府志》《遂安县志》《瀛山书院记》等历史资料记载来看,朱熹曾不止一次来到瀛山书院。在这里,他除了游山玩水、看书访友,最重要的事,是与詹仪之等朋友论学和在瀛山书院讲学。明末清初学者黄宗羲甚至将詹仪之称为朱熹的门人。

在接下来的漫长岁月里,詹仪之一路官至静江军府事,兼广南西路经略安抚使;朱熹则埋头于理学研究,四处讲学著述,成为一代大家。

两人所走的路虽不同,但始终没有断了联系。淳熙十二年(1185)二月,56岁的朱熹给63岁的詹仪之写信。朱熹说,自己的生活陷入了困顿,已经影响了身体健康,但仍“时阅旧编,间有新益”,治学不曾懈怠,还有所得。朱熹还将自己的《大学章句》一书送给詹仪之阅读,希望他对书中纰漏之处“痛加辨诘”。

詹仪之与朱熹塑像/淳安博物馆内场景 图源:“淳安县博物馆”微信公众号

二

王阳明弟子王畿在《瀛山书院记》中记录道:“淳熙中,与朱晦翁相友善,常往来山中论格致之学,因为题《方塘诗》(《观书有感》诗)以见志。”作为明代著名的思想家、教育家,王畿此言更为《观书有感》“花落”瀛山书院添了几分佐证。

从诗本身来看,朱熹写此诗的时候,一定是个天高气爽的晴日。清幽的山间,清澈如镜的方塘,倒映着天光云影,也照见了朱熹多年来格物致知的求索之路。

知与行,是什么关系?如何找到修身、齐家、治国、平天下之道?正所谓水到渠成,道理的感悟也许是一瞬间的事情,但背后却是日复一日的坚持治学。

看着眼前的半亩方塘和源头活水,朱熹想到了什么,只有他自己知道,但可以肯定的是,在这一时间节点,朱熹的学术研究取得了关键突破。

在寄送给好友的信中,朱熹解释了写诗的缘由,近日“得一意体验,比之旧日,渐觉明快,方有下工夫处”。

在朱熹的理学体系中,主张“敬只是此心自做主宰处”,讲究内心的持敬工夫,不受到个人欲望的影响,才能格物致知穷理。在他另外一首《观书有感》中,畅快的心情溢于言表。

“昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。”在他看来,有了对路的方法和路径,就算是艨艟巨舰,也可以毫不费力地在江流中航行。

瀛山书院 图源:“杭州发布”微信公众号

三

以浅显易懂的文字,形象地诠释了学习研究的道理,《观书有感》的传播力和影响力,一直延续到了800多年后的今天,成为人们求知问道的方法。

诗歌以外,朱熹的数度讲学,也让这座位于山间的县城书院名声大噪,众多名士先贤雅集于此。据说,由于当时在瀛山书院围观朱熹讲学的“学生粉丝”甚众,詹仪之只好将大米磨成粉,配以切碎的干菜、豆腐等食材熬制成羹,分与大家果腹,这也成为了现在淳安很流行的小吃“米羹”。

“闲门向山路,深柳读书堂。”穿过一大片麦田,沿着缀有点点青苔的石阶拾级而上,粉墙黛瓦的瀛山书院内,虽然琅琅书声不再,但书院的蓬勃发展,在淳安留下了崇文之风。

在朱熹和瀛山书院的影响下,“郁郁文风”席卷了整个淳安。两宋时期,瀛山书院就培养出了詹姓进士25人、詹姓举人18人。明清以后,随着瀛山书院日益“乡校”化,以其为依托的理学研习之风在当地蔚然盛行,像贺城方氏、泮塘毛氏等家族,皆是远近闻名的理学世家,淳安也因此赢得了“文献名邦”的美誉。

于朱熹而言,瀛山书院只是其人生中的某一站,但从中可窥见他与书院之间的双向作用。在他手上,重建了白鹿洞书院、创建了考亭书院、兴复了岳麓书院等。

朱熹把书院当作“思想实验室”,通过和弟子们讲学、和同道们辩论,让“思想”日趋成熟。在白鹿洞书院,朱熹提出“明人伦”“穷理”“笃行”的教育理念,将伦理规范与治学方法结合,阐释了“书院应培养什么样的人才”这一教育思想。

瀛山书院的山脚下,方塘水影依旧清晰。读懂朱熹的理学或许很难,但他一路跋涉的经历,却给后人留下了“国以民为本”的治国理念、修身济世的人生信条、格物致知的治学方法等等。

“问渠那得清如许?为有源头活水来。”面对纷繁复杂的世界,或许每个人都需要找到属于自己的“半亩方塘”,让内心保持平静的同时,也成为人生路上行稳致远的精神活水。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。